科学と文化のいまがわかる

文化

キトラ古墳 ~最新の科学調査に迫る~

2021.09.08

「キトラ古墳」。

その名前がニュースに登場する機会は、以前と比べると、すっかり減ってしまった。

奈良県明日香村を重要な取材の持ち場としている私も、まさか新たな発見があるとは思ってもみなかった。

まぁ、油断していたと言ってもいいだろう。

しかし、調査は水面下で動いていた。

隠された壁画にメスを入れたのは、「科学」の力だったのだ。

2021年8月・明日香村で…

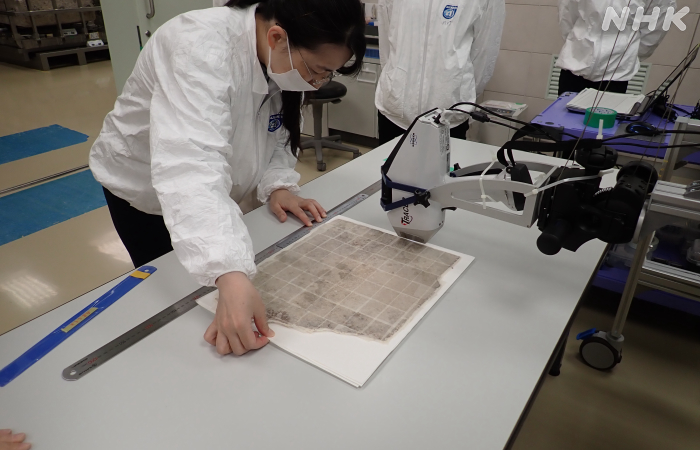

奈良県明日香村にある壁画の保存管理施設。

温度と湿度が厳密に管理されたこの場所で、ことし8月上旬、ある調査が行われた。

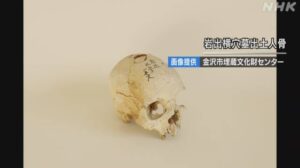

机の上に置かれたのは、縦40センチ、横30センチほどの漆喰(しっくい)片。

キトラ古墳の石室の南壁から剥がし取られたものだ。

漆喰の表面は泥に覆われ、何かがあるようには見えない。

調査に当たるのは、東京と奈良の文化財研究所のチーム。

「蛍光X線分析装置」を使って、調査を進めていった。

特注のレールを使いながら、装置の場所を少しずつずらしていく。

そして漆喰片の中央付近にさしかかったとき、ある反応を示す波形が現れた。

「『やっぱり』という思いと『よかった』という思い。その両方があった」

調査に立ち会った文化庁の担当者は、ほっと胸をなで下ろした。

調査の始まりは1983年

キトラ古墳が注目を集めたのは、1983年11月。

「飛鳥美人」の壁画で考古学ブームを引き起こした「高松塚古墳と似たような古墳がある」。

住民から、そんな知らせがあったことがきっかけだった。

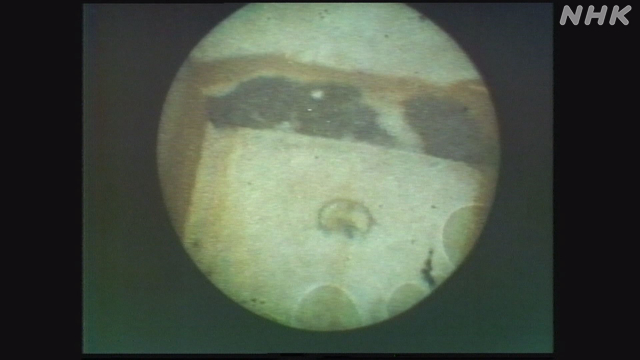

研究者たちの調査にNHKも協力した。

すっかり土に埋もれていた石室の盗掘坑からファイバースコープを差し込むと、方角の守り神の1つ、「玄武」がぼんやりと映し出された。

高松塚に続く2例目の極彩色の壁画が発見された瞬間だった。

その後、東壁の「青龍」や西壁の「白虎」、高松塚では失われていた南壁の「朱雀」も確認された。

方角の守り神=「四神」は、すべてそろっていた。

そして天井には東アジア最古の「天文図」も描かれていたのだ。

石室に描かれた「十二支像」

高松塚古墳の石室を彩っていたのは、「飛鳥美人」と呼ばれる人物像だった。

キトラ古墳には、それがない。

一方で、高松塚にはなく、キトラにあったのが「十二支像」だった。

最も鮮明だったのは、東壁の北寄りに描かれていた「寅」だ。

頭は「寅」で、体は人。

獣頭人身の姿は、少しかわいらしい。

1300年ほど前、どんな人が、どんな思いでこの絵を描いたのだろうか。

死者を葬るための暗い石室の中で、白い漆喰のキャンバスと向かい合っている絵師の姿を想像すると、厳粛な気持ちになる。

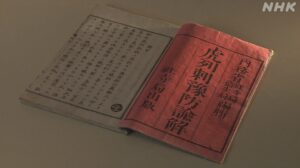

壁画の剥ぎ取りと分析・2004年から続く挑戦

ただ、見つかった当初から、キトラの貴重な壁画は劣化の危機にさらされていた。

漆喰は壁から大きく浮き上がり、今にも剥がれ落ちそう。

カビや微生物などによる傷みも深刻だった。

専門家と協議を重ねた文化庁は2004年から壁画を剥ぎ取って保存するという前例のない挑戦に踏み切った。

ある壁画はヘラで。

さらに剥ぎ取りが難しい壁画は「ダイヤモンドワイヤーソー」と呼ばれる新たに開発された特殊な器具で。

作業は慎重に進められた。

保存科学の専門家や修復に当たる「装こう師」は英知を結集し、6年をかけて、すべての壁画を剥ぎ取った。

科学的な分析で“水銀朱”とみられる反応が

さて、今回の調査に戻ろう。

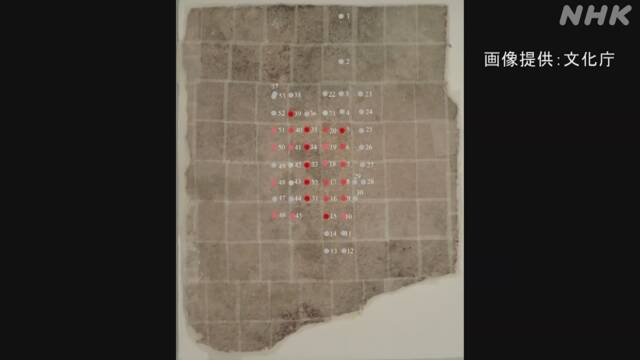

「蛍光X線」による分析が行われたのは、石室の南南東に当たる部分から剥ぎ取られた漆喰片だ。

本来なら十二支像のうち、ヘビの姿をした「巳」が描かれているはずの場所だが、すっかり泥で覆われている。

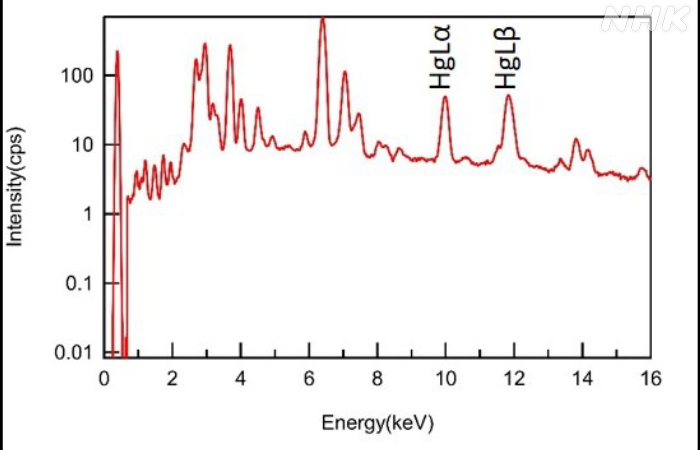

ところが、科学の“目”は、その場所から「水銀」の強い反応を検出した。

水銀が泥から検出されることはなく、絵の具=「顔料」の可能性が高いという。

水銀を含む顔料と言えば、血を思わせる真っ赤な「水銀朱」。

古代の人々が魔よけの意味を込めたとされる顔料だ。

衣などが赤く塗られたヘビの壁画が、泥の下に残っている可能性が高いことが明らかになった。

“赤く彩られた”南壁

キトラの石室の南壁を守っていたのは、赤い鳳凰のような「朱雀」。

そして、2005年には、朱雀の下の部分から、赤い衣を身に着けた十二支の「午」が見つかっていた。

「巳」の衣なども赤ければ、石室の南壁は「真っ赤」。

壁が赤い色で統一されていたという印象になる。

閑話休題

少しだけ、余談を。

壁画の剥ぎ取り作業が終わったのは2010年だ。

なぜ、今になって、「巳」の部分の科学的な分析が行われたのだろうか。

単刀直入に文化庁の担当者に聞いてみた。

すると、「壁画を剥ぎ取ったあとは、応急保存処置や、つなぎ合わせる再構成を最優先していた」という。

カビなどを放置すれば、壁画は浸食されて取り返しのつかないことになる。

また、小さな破片を含めてパズルのピースをつなぎ合わせ、壁画の全体像を確定させておくことも重要だ。

こうした作業が一段落したあとの2016年、科学的な分析は始まった。

ところが、最初に行われたX線撮影(いわゆるレントゲン撮影)は、空振りに終わったという。

「壁画の手がかりになるような画像は、得られなかった」。

文化庁の担当者は、少しがっかりしたそうだ。

「四神」と「十二支」

今回、「巳」が赤かった可能性が示されたことで、次のような考え方が注目されることになった。

「キトラの石室は、壁ごとに色の塗り分けが行われていたのではないか」

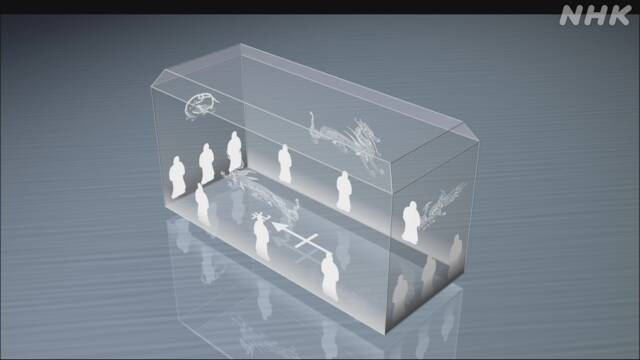

キトラの石室の壁画を整理しよう。

▽天井に天文図。

▽四方の壁には「四神」と「十二支像」が描かれていた。

これらは、いずれも古代中国の思想を背景にしていると考えられる。

「四神」は方角の守り神だ。

東の壁は「青龍」、西には「白虎」、南には「朱雀」、北には「玄武」が描かれていた。

それぞれにシンボルとなる「色」があり、青龍は「青」、白虎は「白」、朱雀は「赤」、玄武は「黒」だとされている。

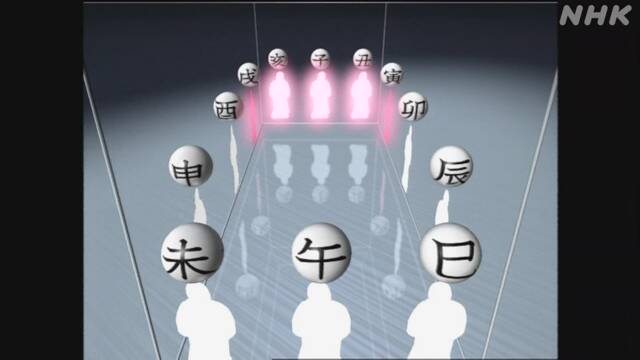

「十二支」は、時や方角などを示すために使われてきた。

それぞれに12の動物が当てられている。

例えば、十二支でネズミに当たる「子」は時刻で言えば午前0時前後。方角では真北を示す。

そして「丑」、「寅」、「卯」、「辰」、「巳」、「午」、「未」、「申」、「酉」、「戌」、「亥」の順番で時計回りに配置されている。

ヘビに当たる「巳」は時刻で言えば午前10時前後。方角では南南東を示す。

キトラ古墳では?

これらを前提として改めてキトラ古墳の壁画を見てみよう。

まず東壁。青い龍=青龍が描かれ、同じ壁にある十二支の「寅」の衣も銅を含む青緑色の顔料で塗られていた可能性の高いことが分かっている。

そして南壁は、すでに示されたように、赤で統一されていた可能性が高い。

白虎の描かれた西壁は白く、北壁の十二支の服装は黒っぽい。

文化庁は、キトラ古墳の石室の四方の壁に描かれた四神や十二支について、東は青、西は白、南は赤、北は黒をイメージし、古代中国の思想を意識した色の塗り分けが行われていた可能性が高いとみている。

石室に“時空”が?

さらに取材を進めると、専門家の中には、石室に理想的な「時間」や「空間」、つまり「時空」が表現されていると考える研究者がいることが分かった。

古代の絵画の歴史に詳しい東京大学大学院の増記隆介准教授は、次のように説明してくれた。

「四神によって四季や方位が、また、十二支によって時間が表され、そういったものが自然に、滞りなく流れていく。石室の中に、ある種の理想的な空間が作られたということになるのだろうと思う」

一方で、実は、キトラの十二支像は「オンリーワン」だと言う。

「キトラ古墳の石室に描かれたような十二支は、中国・唐の、例えば長安や洛陽など、少なくとも当時の中心地の古墳壁画には出てこない。なぜキトラでは、お墓の中に十二支が描かれたのか、今後、考えるべきことも課題として見えてきた」

“キトラ”の謎を探る調査は続く

今回、科学的な分析が明らかにした「巳」についての調査成果。

貴重なデータであることは間違いない。

ただ、想像力をたくましくしても、「巳」がどんな姿をしていたのか、今の段階では想像しづらいのも、また事実だ。

文化庁の担当者によれば、現在の技術では泥を除去することは困難だという。作業の過程で顔料も一緒に剥がしてしまうリスクがあり、とても実行することはできないと。

とはいえ、実際の姿を知りたいというのも、人情ではないか。

今後の計画を聞いてみると、来年度以降「より細かい間隔で蛍光X線分析」を実施する予定だという。

今回は数センチごとに調べたが、次は数ミリ単位での調査を行うという。

より精細な画面として壁画を再現することで、ひょっとしたら「巳」の衣や持ち物の様子が浮かび上がるかもしれないのだ。

これからの「飛鳥」を考えるために

聖徳太子や中大兄皇子、天武天皇がかっ歩し、数々の政争が繰り広げられた場所。

キトラ古墳や高松塚古墳があり、酒船石などの不思議な石造物が点々と存在する特別な場所。

古代飛鳥は、作家・松本清張をはじめとする多くの人たちをひきつけてきた。

今、ここを世界遺産にしようという取り組みが進められている。

この地域をどのように守り、活用していくのか。

今回の発見を機会に、もう一度、考えてみよう。

私は、そんな思いで次の取材に向かおうとしている。