科学と文化のいまがわかる

医療

“人生会議” ポスター騒動が問いかけるもの

2019.12.02

11月下旬の月曜日、SNSを見てみると・・・、批判や失望の意見が次々と寄せられていました。

批判の対象は、厚生労働省が進める「人生会議」のポスター。

人生の最終段階で望む医療やケアについて家族や医師などと話し合っておこうという取り組みですが、そのポスターが「誤解を与え、患者や遺族を傷つける」と批判が集中しました。

厚生労働省は、全国の自治体へのポスターの発送を見合わせる事態になりました。

何が問題だったのか。

”人生会議” どんなポスター?

多くのメディアで話題になったので、ご存じの方も多いと思いますが、ポスターがどんなものか、

改めて見てみます。

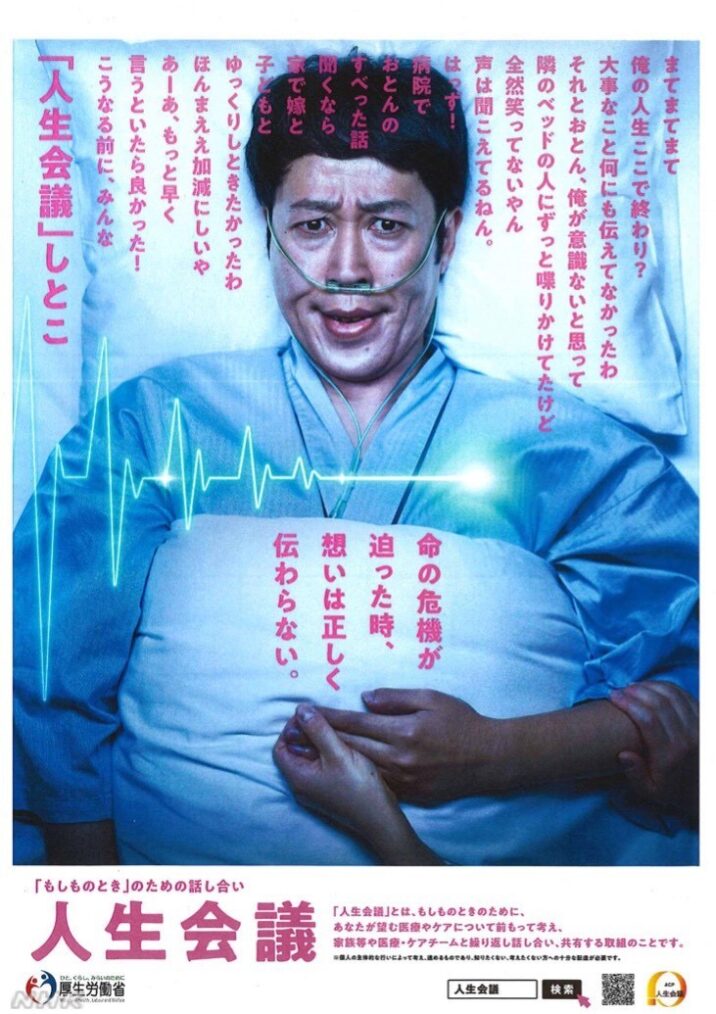

タレントの小籔千豊さんが病院のベッドに酸素吸入器をつけて横たわり、心電図が止まるようなデザインになっています。

家族と十分に話し合っていなかったため、どのような医療やケアを受けたいか、思いが正しく伝わっていなかったという患者に、小籔さんがふんして、「人生会議」をしておこうと冗談を交えて呼びかけています。

“患者や遺族への配慮がされていない”

ポスターが11月25日に公表されると、批判する意見が次々に出されました。

中には、患者会からの意見もありました。

卵巣がんの患者会「スマイリー」の代表、片木美穂さんは厚生労働省に改善を求める文書を送りました。

その文書の中で、片木さんは、「人生会議」という厚労省の取り組みは大事だという理解を示す一方、ポスターについて「治療に苦慮し、残された時間が長くないと感じている患者や、もっと患者と話をすれば良かったと深い悲しみにある遺族への配慮がされていない」と指摘しました。

「このポスターでは、人生会議とは『死ぬときにどうしますか』というものに感じられ、患者にすすめることができない。病気と診断されたあと、家族がお互いの気持ちを伝え合って、どう支え合うか、どう生きていくかを話し合うことはとても大切なことなので、そうしたイメージが伝わるようにしてほしい」

“不安をあおり 遺族の心を傷つける”

また、胃がんの患者会「希望の会」代表で、厚生労働省の「がん対策推進協議会」の委員をつとめた轟浩美さんも、厚生労働省に文書を送りました。

ポスターについて「不安をあおり、遺族の心を傷つける可能性がある。啓発方法を再考してほしい」などとしています。

文書を送った背景には、轟さん自身の夫を見送った体験がありました。

轟さんの夫の哲也さんは6年前、進行が早いタイプの胃がんと診断され、その後、最期をどう迎えるか、何度も話し合いました。

いったんは、自宅でみとることを家族全員が一致して決めて準備も進めましたが、症状が悪化し、看護師からの助言を受けて入院。

入院してからは痛みや呼吸のコントロールができるようになり、多く話す時間が持つことができたということです。

当初は、「最期は自宅で」ということをかなえてあげられない罪悪感を感じることもあったということですが、哲也さん自身も、「家族とゆっくり過ごすことが一番の願いなので、自宅に帰らなくてよい」と話し、

家族全員で、哲也さんを病院でみとったということです。

「いくら話し合っても、想定できないことが起きることがありますし、どんなに最善を尽くしても、『あれでよかったのか』という思いを抱き続ける遺族もいます」

SNSでは肯定的な意見も

一方で、ツイッターなどのSNSでは、ポスターに肯定的な意見も見られました。

「家族が突然の死を迎えた経験から、ポスターを見て、そのとおりだと感じた」

「死について考えたことがない人が、人生会議を知って、考えるならば啓発として成功だと思う」

そもそも 人生会議の趣旨は?

ポスターにはさまざまな意見がありますが、「人生会議」そのものについてはみなさん意義を認めているようです。

では、そもそも「人生会議」とはどのような取り組みなのでしょうか。

「人生会議」は、この10年ほどで欧米を中心に普及が進んだ誰の人生にも訪れる最終段階をどう迎え、どう生きるか、考えようという取り組みの日本版です。

”アドバンス・ケア・プランニング”が”人生会議”に

英語では、「アドバンス・ケア・プランニング」、略して「ACP」とされていますが、日本語ではピンとこないので、この取り組みを普及させようと、厚生労働省は、がんを経験した人や遺族などの意見も聞いて「人生会議」と名付けました。

詳しく説明します。

医療を受ける際は、医療者の説明のもとに、本人が納得して希望する医療を受けることが原則ですが、大きな病気やけがになると、自分の意思を伝えられなくなることが多くあります。

アメリカの研究では、終末期には、およそ70%の患者が意思決定できなくなるという報告もあります。

そうしたときに受ける治療やケアに関する考えを、本人が家族や信頼できる人と前もって話し合い、可能であれば医療者とも共有する。

これが「アドバンス・ケア・プランニング」、そして「人生会議」の趣旨です。

”人生会議” 具体的にどう進める?

具体的にどうすればよいのか。

緩和医療が専門で、厚生労働省から依頼されて資料も作成した神戸大学の木澤義之特命教授に聞きました。

まず、大事なことは、いざというときに自分が信頼でき、受ける医療やケアを自分の代わりに医療者と話し合ってくれる人を決めることだということです。

その上で、「もし生きられる時間が限られていたら、あなたにとって大切なことはなにか」、話し合うことが大事だということです。

こうした問いの答として考えられるのは、

「家族や友人のそばにいること」

「家族の負担にならないこと」

「身の周りのことが自分でできること」

「痛みや苦しみがないこと」

「少しでも長く生きること」

「家族や自分が経済的に困らないこと」

など。

どうしてそう思うのかということを含めて話し合うプロセスを通じて、自分自身にとって本当に大事な価値を知っていくことができるということです。

木澤さんは次のように話しています。

「話し合うことを通じて、命に対する考え方や、自分がどのような人間で何を大切に生きているかを信頼する人と共有できます。その上で、意思決定が難しくなったときに備え、受けたい医療やケアについて話し合うことが大切です」

それでも考えるきっかけに

夫をみとった経験があり、厚生労働省に文書を送った轟浩美さんは、

「人生会議の取り組みはとても大切なことで、これからより良い形で行われてほしい。この件をきっかけに、多くの人がこの取り組みについて考えることを期待しています」と話しています。

SNSでも、今回、ポスターを通じて、議論になったことで

「結果的に、人生会議について多くの人が知ることになったのでは」という意見もありました。

思わぬ形で多くの人に知られることになった「人生会議」。

これを期に、自分が受けたい医療やケアについて話し合ってみようかと思いました。