科学と文化のいまがわかる

医療

“骨折しても痛くない” ~知られざる発達障害「感覚鈍麻」~

2019.11.01

「交通事故で足を骨折したんだけど、気付かなくて立ち上がろうとした」「火のついた割り箸を握って母親に見せたら、びっくりされた」次々と語られる信じがたいエピソード。しかし取材を進めると“痛みを感じない”“暑い寒いがわからない”こうした人たちに何人も出会いました。命の危険にもつながる感覚が鈍い人たち「感覚鈍麻」(かんかくどんま)の知られざる実態です。

“痛みを感じない”という悩み

笑顔で自宅に迎えてくれたのは札幌市に住む菊地啓子さん。冒頭のエピソードを語ってくれた女性です。体の痛みを感じにくい「感覚鈍麻」に悩まされてきたといいます。

「たとえば、どんな痛みに気付かないんですか?」と尋ねた私に見せてくれた写真。目の周り全体が紫色になっている、見るからに痛々しい打ち身でした。

電柱にうっかりぶつかったときにできたそうですが痛みを全く感じず、友達に「そのあざ、どうしたの!?」と指摘されて初めて気付いたといいます。

自分の感覚がほかの人と違うと感じたのは、小学生のとき。力加減が分からず、けんかで過度にやり返してしまうことがあったそうです。

「向こうがやってきたのと同じようにやり返したつもりが、相手がわーんって泣いちゃって。不死身っていうあだながついたんです。痛くないの?ってよく言われるんですけど、痛いって何だ?という感じでした」(菊地さん)

菊地さんは気付かないうちに傷やあざができていることが日常茶飯事で、家族や職場の仲間には「私がけがをしているのに平気そうにしていたら教えてほしい」と伝えているそうです。

なかでも最も深刻なのは、病気など体の内部の痛みも感じにくいことです。痛みや異変を感じないのに、実際には体には異常が起きていて、外出中に突然倒れることも多いといいます。

そのたびに救急車で知らない病院に搬送されるので、診察券がどんどん増えてしまうそうです。

ひどい胃潰瘍になったときも腹痛を感じなかったと聞いて驚きました。

「“痛い”っていうのは体からのサイン、もう無理っていう声だと思うんです。でも私はそれをキャッチしてあげられないので怖い」

感覚鈍麻は“発達障害“

菊地さんが抱えている痛みなどの感覚が鈍い「感覚鈍麻」。実は、脳の発達に偏りがある「発達障害」の特性の1つであることがわかってきました。

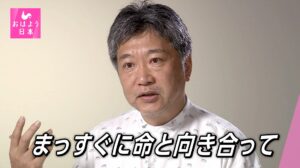

感覚鈍麻に詳しい、長崎大学の岩永竜一郎教授に伺いました。

「感覚鈍麻というのは、感覚を処理する脳に原因があるのではないかと考えられています。発達障害の人の脳は、神経のネットワークが弱いことがわかっていて、それが原因で、自分の体に危険な事態が起こっていても気付かないという問題が起きている可能性があります」

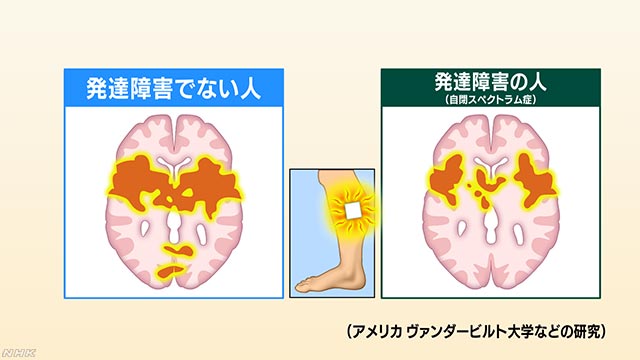

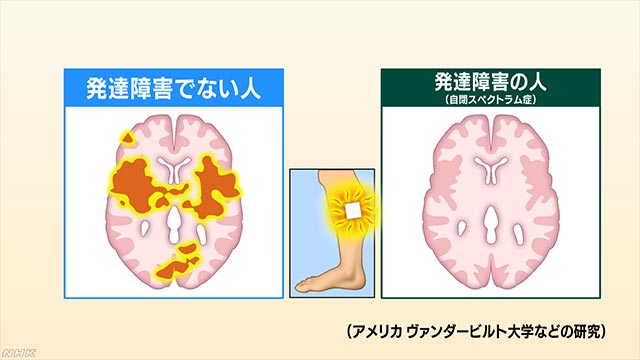

岩永教授は、最近アメリカの研究チームが発表したある実験結果について教えてくれました。研究チームが行った発達障害の人とそうでない人に、およそ50度の熱を足に加えて、脳の反応をみる実験です。

赤く示されているのが熱を感じて脳が反応している部分です。熱を加えるとどちらも反応しますが、発達障害の人の方が反応している範囲が狭いことがわかります。

さらに、熱を加え続けて10秒後。発達障害の人の脳だけ反応が消えてしまいました。熱への反応が消え、感じなくなっていました。

研究グループは、感覚鈍麻は脳の一部が働かないことが原因になっているのではないかとしています。

“暑さ・寒さを感じない”人も

痛みだけでなく「暑い」「寒い」という感覚を感じられない人もいます。小学4年生のときに発達障害と診断された、リュウ太さん(仮名)です。

取材でご自宅を訪ねたのは10月半ば。私は、肌寒いので厚手のジャケットを着ていましたが、リュウ太さんにはそれが分かりません。

このため母親は「もう肌寒いから、触ってみて分厚い生地の長袖の服を選んでね」などと、リュウ太さんに何を着ればよいかアドバイスしていました。

実はリュウ太さんの母親は、プロの漫画家。発達障害のある息子、リュウ太さんとの暮らしを漫画に描いています。

作品の中にはこんな出来事が。子どものころ、夏のキャンプなのに分厚い上着を着て平気な顔で遊ぶリュウ太さん。親子ともそこまで重大なこととは考えていませんでしたが、熱中症で倒れてしまいました。

「暑いという感覚、寒いという感覚が、集中していると何もわからなくなる感じですね」(リュウ太さん)

大人になってもこの状態は続き、最近も深刻な事態が起きました。ある暑い日、リュウ太さんは、車を運転中、暑さに気が付かず脱水症状を起こしてしまったのです。

「手足の指先がビリビリしびれてそれが全身に広がってきて、最終的に胸とかおなかあたりが苦しくなってきたんです。死と隣り合わせというか、そんな感じがしますね」

リュウ太さんは脱水症状になったあと暑いと感じなくても、のどの渇きを感じなくても、歯磨きのあとには必ず水を飲むなど、自分でルールを決めて定期的に水分補給をするようになったということです。

対人関係の障害だけではない「発達障害」

発達障害というと、コミュニケーションをとることが難しいなど、対人関係の障害というイメージがありますが「感覚のちがい」という問題も深刻です。

発達障害のうち、日光が耐えられないほどまぶしく感じたり、他の人が気が付かないほどの生活音が大きく聞こえたりする「感覚過敏」が知られるようになってきました。

しかし、その逆の「感覚鈍麻」はほとんど知られていませんでした。というのも、感覚過敏があれば本人が不快感を訴えますし、たとえば音がうるさく感じたときに耳を塞ぐなど周囲も気付きやすい一方、「感覚鈍麻」は「感じない」というのが特徴なので本人が自覚していないことも多く、周囲の人も気付きにくいのです。

発達障害の人は疑いのある人も含めて15人に1人いるとも言われていますが、その中に一定程度、感覚鈍麻の人がいると考えられています。

重度の感覚鈍麻に悩む人を支援する現場は

感覚鈍麻は病気ではなく治療はありませんが、訓練などによって自身の感覚とつきあっていくことはできます。

私は、発達障害のある人たちが多く通う長崎県の福祉施設「南高愛隣会 いこいのひろば・おおぞら」を取材しました。

施設にはトランポリンやハンモック、ブランコなど、感覚鈍麻の人でも刺激を得られる遊具がそろっていて、施設の隣にはなんと乗馬場までありました。

この施設に通う川下宣彦さんは知的障害を伴う発達障害と診断され、感覚鈍麻があります。刺激を十分感じられないため、より強い刺激を求めて顔を力いっぱいたたくなど、自分を傷つける行動をとってしまいます。

このため安全に刺激を得られるようにしようと、施設では川下さんにウォーターベッドで強い揺れを体感してもらいました。

これによって、ふだん得られない刺激を得ることができ、川下さんは自分を傷つける行動が減ったといいます。

母親の昭子さんは、川下さんが自分を傷つける行動を無理やり止めようとすると、かえってエスカレートしてしまい困っていたそうですが、最近では笑顔も増え、それが家族としては何よりうれしいと話していました。

「自傷行為にみえる行動の原因はさまざまですが、体感できる強い刺激を求める行動だったということがあります。その人の好みの感覚を見つけて、提供することで、大きな改善がみられる人もいます」(岩永教授)

感覚鈍麻、こんな“鈍さ”に注意

感覚鈍麻の人はどれくらいいるのか、はっきりとはわかっていません。専門家は、自分や家族にこんな鈍さがあったら、注意が必要だと言います。

【痛みの場合】

▽傷やあざがたくさんあるのに、いつできたのか自覚がない

▽虫歯がかなり進行していても気付かない

【暑さ・寒さの場合】

▽寒い冬でも、薄着で全く寒そうではない(暑い夏でも同様)

▽気候に合わせた服選びができない

こうした場合、発達障害の診療を行っている医療機関や、各都道府県に設置されている発達障害者支援センターなどに相談してみてほしいと言います。

感覚鈍麻とわかったら

感覚鈍麻はときとして、命を危険にさらすことにもつながります。それぞれの感覚の鈍さに応じた対処法が必要です。

【“痛みを感じない”の対処法】

▽傷やあざがないか、入浴前に鏡で「見た目」をチェック

▽痛くなくても、「なんとなくいつもと違う」と感じたら、早めに医療機関へ。腹痛がなくても、おなかの調子がいつもと違うと感じた場合、実は病気が進行しているケースもあります。

【“暑さ・寒さを感じない”の対処法】

▽温度計で気温を確認し、服を調整

▽のどの乾きを感じなくても、定期的に水分補給

取材を通じて、ふだん無意識のうちに感じている感覚、それがセンサーとなって、実は自分の命を守ってくれている、そのことに気付かされると同時に、感覚鈍麻を抱える人たちの生きづらさを知りました。

本人も気付かないことがある「感覚鈍麻」。命を危険にさらしてしまう前に、周りにいる人が気付いてサポートすることが大切だと感じました。