科学と文化のいまがわかる

文化

平安京の全体像とは 「九条大路」初確認

2019.10.21

794年に今の京都市の中心部に遷都された平安京。小学生のころ、鳴くよウグイス~で覚えたという人も多いかもしれません。

実はこの都の全体の大きさというのは、主に文献に基づいていて、考古学の観点からはこれまできちんと裏付けられていませんでした。

今年9月、京都市で行われた発掘調査で、ついに東西南北すべての都の端が確認されたのです。いまから1200年あまり前の京の都、平安京の全体像とは…。

唯一発見されていなかった「九条大路」

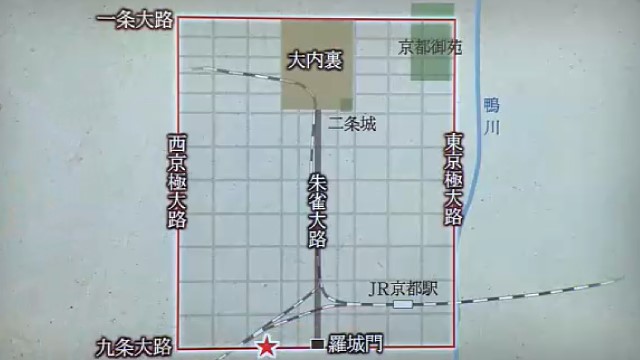

西暦794年、桓武天皇によって遷都された平安京。いまの京都市の市街地にあたる東西4点5キロ、南北5点2キロの長方形の範囲に、碁盤の目状に区画されました。この当時の町並みは、1200年以上たった現在でもその名残が残っています。

平安京の都の外との境界部には、南北に走る東の「東京極大路」と西の「西京極大路」、そして東西に走る北の「一条大路」と南の「九条大路」があり、それぞれに四辺を囲われていました。

なかでも「九条大路」は道幅が36メートルと、都の中央を走るメインストリートの「朱雀大路」などに次ぐ3番目の広さです。ただ九条大路の痕跡はこれまでの発掘調査で、唯一発見されていませんでした。

今回、九条大路の場所に重なるとされていた京都駅から南西およそ2点2キロメートルの京都市南区にあった高校の跡地が再開発されることになり、発掘調査が実現しました。去年12月から実施した結果、ついに九条大路とみられる遺構が見つかったのです。

正確に作られていた平安京

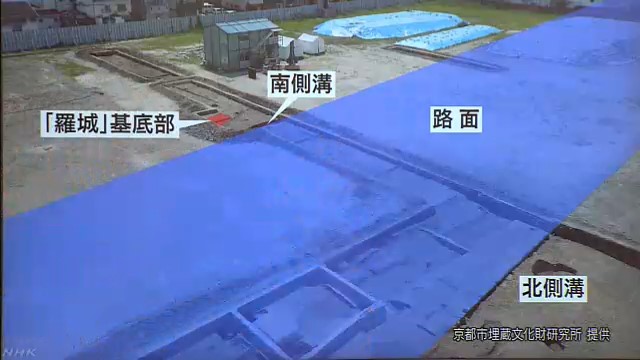

出土したのは、9世紀から10世紀にかけてのものとみられる幅1点2メートルの2本の溝です。

調査の結果、九条大路の両端にある側溝だとわかりました。そして2つの溝に挟まれるおよそ30メートルの小石が敷き詰められた部分が、九条大路の路面だと確認されました。

これは平安時代に編纂された「延喜式」という法令集に書かれていた規格と一致しています。平安京が規定通りに正確に作られた都だということが裏付けられたのです。

平安京の四辺を囲む北の「一条大路」、東の「東京極大路」、西の「西京極大路」の遺構はこれまでに確認されています。今回、南の「九条大路」の遺構が確認されたことで、考古学としても平安京の全体像を正確に実証することができたのです。

「路面や側溝、さらに外側の細い通路に至るまで延喜式に沿った作りで、当時の建造技術の高さがうかがえる。これまで存在が確認されていなかった遺跡が実際に見つかった意義は大きく、今後さらに範囲を広げ詳しく調査したい」

幻の「城壁」の痕跡も

今回の発掘調査では、九条大路以外にも専門家たちの関心を集めたものがあります。「羅城」と呼ばれる城壁の痕跡の発見です。

九条大路の南側の側溝のさらに南側、都の境界の部分に幅3メートル、高さ15センチほどの土が盛り固められた部分が見つかりました。これが「羅城」の土台とみられるということです。

「羅城」は都市を取り囲む壁で、平安京では、都の玄関口「羅城門」のある南側のみに作られていたと考えられています。しかし、その規模や範囲は正確にはわかっていませんでした。今回の発見により、少なくとも羅城門から今回調査した場所までの630メートルは城壁が伸びていたことが分かりました。

「平安京の発掘調査はこれまでに数千件行われているが、九条大路や羅城が確認されたのは初めてで、平安京の正面の姿を考える上で重要な成果だ」

(発掘調査を行った京都市埋蔵文化財研究所 南孝雄調査課長)

また考古学に詳しい別の専門家は、奈良の都・平城京と比較することで、古代の都の構造の変遷を知ることができる可能性があり、大きな意義があるとしています。

平安京 謎に包まれた部分も

平安京は誰もが知る京の都ですが、解明されていないことも少なくありません。例えば、芥川龍之介の小説でも知られる「羅城門」も、京都市南部の公園の一角に跡地とされる石碑はあるものの、その遺構は実はまだ見つかっていません。

歴史の世界ではこれまで当たり前だと思っていたことが、実は違っていたということは少なくありません。発掘調査によって、いつの日かいまの常識を変える発見がこれからもあるかもしれません。その痕跡は今も私たちの足下に残されているのです。