科学と文化のいまがわかる

医療

自己免疫性すい炎の発症に「腸内フローラ」の変化が関連

2019.08.01

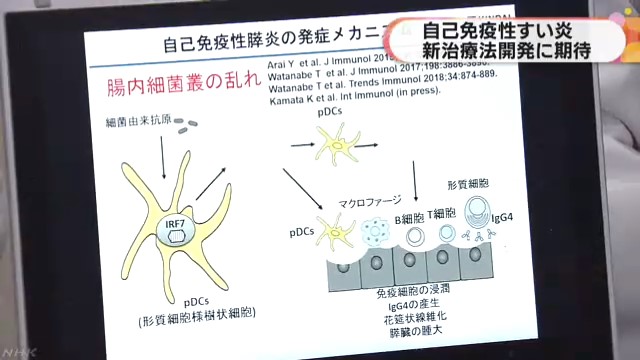

難病のひとつ、自己免疫性すい炎の発症に「腸内フローラ」と呼ばれる腸内細菌の生態系の変化が関連していることを近畿大学の研究チームが突き止め、新たな治療法の開発につながると期待されています。

ヒトの腸内に生息する多種多様な細菌は、「腸内フローラ」と呼ばれる生態系を形成して、互いに免疫のバランスを調整しているとみられ、さまざまな病気との関連について研究が進んでいます。

近畿大学医学部の渡邉智裕准教授などの研究チームは、免疫システムが誤って自分のすい臓の組織を攻撃してしまい、腫れやおうだんなどの症状を引き起こす自己免疫性すい炎という難病と、腸内フローラとの関連を調べる研究を行いました。

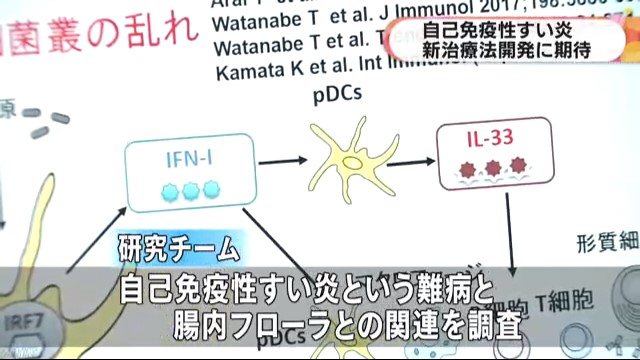

研究チームが注目したのは、免疫疾患に関わるタンパク質を生み出す免疫細胞の数です。

自己免疫性すい炎を発症する状態にしたマウスに抗生物質を使って腸内細菌を死滅させると、タンパク質を生み出す免疫細胞の数は減り、病気の発症も抑えられました。

さらに、自己免疫性すい炎の症状が重いマウスの便を症状が軽いマウスに移植すると、腸内フローラのバランスが変化して病気が重症化することが確認されました。

この際、免疫細胞の数が増えていることがわかったということです。

この結果、腸内フローラの変化と免疫細胞の数の増減とが、病気の発症に関連していると考えられ、渡邉准教授は、「今後、どの腸内細菌が免疫細胞の増減に関わっているか、特定できれば、患者に負担の少ない新しい治療法を開発することができる」と話しています。