科学と文化のいまがわかる

科学

危険性高いウイルスの取り扱い 住民に伝達 国立感染症研究所

2019.05.30

国立感染症研究所はエボラ出血熱など危険性が最も高いとされる5種類のウイルスを海外から輸入して、東京 武蔵村山市にある専用の施設で取り扱うことを決め、30日、地元の住民の代表に正式に伝えました。研究所は、東京オリンピック・パラリンピックに向けて感染症対策を強化するためだとしていますが、住民からは不安は解消されていないとする意見も出されました。

東京 武蔵村山市にある国立感染症研究所村山庁舎には、危険性の高い病原体を取り扱うことができる、「BSL4」と呼ばれる国内では唯一の施設が4年前に設置されましたが、地元の理解が得られていないとして、最も危険性の高いウイルスの取り扱いは行われてきませんでした。

こうした中、来年の東京オリンピック・パラリンピックで、海外からの渡航者が増えるため、さまざまな感染症への対策を強化したいとして、国立感染症研究所は30日、地元の住民や自治体との協議会を開き、エボラ出血熱など危険性が最も高いとされる、5種類のウイルスを海外から輸入して保管し、検査などに使用する計画を正式に伝えました。

また、今後、厚生労働大臣が地元に対して説明に訪れることも明らかにしました。

ウイルスを持ち込む時期については、テロ対策などの観点から公表しないとしています。

協議会では、住民の代表から不安は解消されていないとする意見などが出され、研究所の担当者は「安全対策のさらなる強化を検討するほか、何をしているのか積極的に情報を開示して、透明性を高めたい」と説明していました。

研究所「住民の理解得るよう努める」

国立感染症研究所の脇田隆字所長は「研究所としては、一定の理解をいただいていると考えているが、住民の方々の不安が完全に解消できていないことは十分に把握している。今後も可能なかぎり施設の透明性を高めて、地元に丁寧に説明を尽くしながら、より一層、理解が得られるように努めていきたい」と話しています。

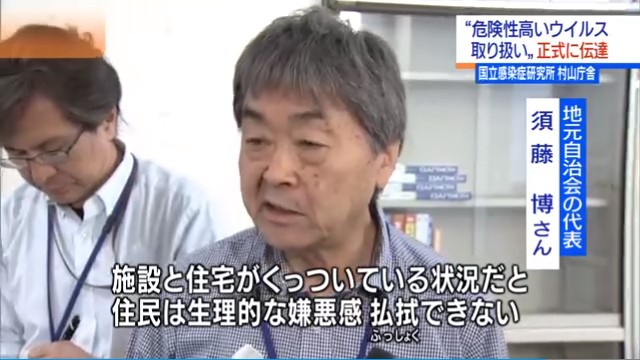

自治会代表「不安があり施設移転を求める」

地元の自治会の代表として協議会に参加した須藤博さんは、「危険な病原体に対応できるように備えることは大事だと思うが、住民にはまだ不安があり、危険な病原体を保管するならば、施設を移転する決定をして、さらにその時期も示してもらわなければ納得はできない。今後も研究所や国に施設の安全性の向上と移転を、引き続き求めていきたい」と話していました。

持ち込まれる病原体と施設

海外から輸入するのはエボラ出血熱、南米出血熱、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病の合わせて5つの病気の原因となるウイルスで、いずれも最も危険性が高い病原体とされています。

病原体を扱う施設は、設備に応じてBSL1から4までの4段階にわけて、取り扱うことができる病原体の種類が定められています。

そのうち、最も危険な病原体を扱うのはBSL4の施設で、アメリカやイギリス、それにフランスのほか、中国など20か国以上に60近くの施設が運用されています。

国内では国立感染症研究所村山庁舎に4年前に整備されましたが、地元の理解が得られていないとして最も危険性が高い病原体の取り扱いはしていませんでした。

そして、この施設では一段階低いBSL3としての稼働にとどめ、新型肺炎の「SARS」や鳥インフルエンザウイルスの研究や分析を行ってきました。

BSL4の設備としては、密閉された「安全キャビネット」と呼ばれる作業スペースがあり、取り付けられたゴム手袋に手を入れて検査などの作業を行うことができるようになっています。

この区域は二重の扉で区切られているほか、室内の気圧が外よりも低く設定され、排気設備にも特別なフィルターが取り付けられて、室内のものが外に漏れ出ないようにしているということです。

室内での作業は専門の訓練を受けた職員が防護服を着用して行い、作業の様子は監視カメラで記録されていて、実際のウイルスを使った精度の高い検査や診断のための作業が行われます。

エボラ出血熱に感染したことが疑われる患者が出た場合、患者の血液がこの施設に送られてきます。

そして血液に含まれる抗体と遺伝子を調べて本当にエボラウイルスによる感染か調べることになります。

まず、抗体の検査では抗体がエボラウイルスに本当に反応するか調べます。

そのため、本物のウイルスがないとこの検査を行うことができません。

また、遺伝子の検査では、血液から検出したウイルスの遺伝子配列がエボラウイルスのものか調べますが、本物のウイルスの遺伝子配列と比較することができれば正確に分析することができます。

また、動物に感染させて経過を観察することで、治療や診断の方針をたてる基礎的なデータも得ることができるとしています。

BSL4の施設では、ほかの施設以上に厳格な運営が求められることになります。

作業は常に2人1組で実施し、作業上の危険がないかなど相互に監視してリスクを抑えるほか、関係者に対してふだんからトレーニングを行い、病原体を施設の外に漏れ出すことがないよう体制をとるとしています。

そのほか、テロ対策も重要になります。

施設の人の出入りを記録して厳格に管理するほか、監視カメラで建物の周辺も監視することになっています。

こうした施設で最も多く起きるとされている事故は、作業中に注射器の針などで作業者が誤って自分を刺すことで感染してしまう「針刺し事故」です。

こうした場合には「自己隔離」という緊急対応の手順があり、感染したおそれがある人が施設内にとどまって、熱を測ったり体調の変化を観察したりして感染しているかどうか判断できるまで自分で自分を隔離するという手順も定められています。

施設の運用にあたっては、計画や実績などの情報公開を積極的に行うことや、関係者へのトレーニングなどを適切に実施して、不測の事態を絶対に起こさないことが求められます。