科学と文化のいまがわかる

文化

取り戻せるか!? “パリの心臓”

2019.04.24

大火災に見舞われたフランスのノートルダム大聖堂。

5年以内の再建をめざし、集まった寄付金はわずか1週間で1200億円にのぼる見通しです。

ところが、再建の期間や寄付金をめぐって、すでに論争も。

これからどうなっていくのでしょうか。

猛火に呆然…

「ノートルダムが燃えている!」

一報を受けたのは、今月15日の夜のことでした。

現場に向かうと、大聖堂があるパリのシテ島から避難してくる人たちや、シテ島に移動できなくなって立往生する人たちで、すでに道は大渋滞。

車から降りて、大聖堂が見える場所までたどりつくと、目に入ってきたのは燃え盛る大聖堂でした。

周辺には大きな人だかりができ、なすすべもなく、みるみる延焼していく大聖堂を見つめています。

近くに住む75歳の男性は、こう話しました。

「ノートルダムはキリスト教徒にとって、歴史あるかけがえのないものである以上に、パリの象徴。火災を知ってすぐに駆けつけました」

パリの“心臓”が燃えた

大聖堂があるのは、パリ中心部を流れるセーヌ川の中州・シテ島。“パリ発祥の地”とも言われています。

紀元前3世紀ごろ、ケルト系民族が住み始めたことが現在のパリの始まりだと言われています。

大聖堂が完成したのは14世紀と言われ、現在にいたるまでフランスのカトリック教徒の信仰の中心です。

この間、18世紀後半のフランス革命では、略奪や彫刻の破壊などの被害を受けたものの耐え抜き、20世紀の2度の世界大戦もくぐり抜けてきました。

パリのど真ん中にどっしりとたたずみ、人々とともに歴史を歩んできたのです。

ドゴール元大統領やミッテラン元大統領などが亡くなった際には、追悼ミサも開かれ、国民の祈りの場でもあります。

現場で出会った男性が「パリ市民の”心臓”が燃やされたのと同じ気持ちです」と話してくれたのが印象的でした。

大聖堂の周辺は今、立ち入ることができませんが、それでも多くの市民や観光客が一目見ようとやってきます。

大きな傷を負ってなお、大聖堂が惹きつけるのは人だけではありません。

実はミツバチも。

大聖堂では以前からミツバチをかっていて、毎年25キロの蜂蜜を採っていました。

火災で巣箱も全滅かと思われていたのですが、最近、無事であることがわかり、蜂たちが飛び交っている様子も確認されたそうです。

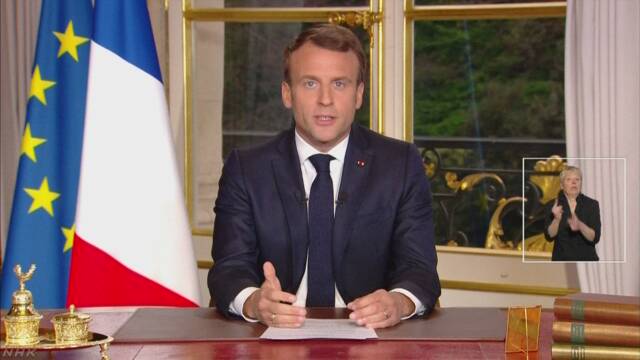

マクロン大統領「5年以内に再建」

最大の問題は、再建です。

“パリの心臓”をどう取り戻すのかーー。

マクロン大統領は、火災発生の報告を受けると現場にかけつけ被害状況を視察、大聖堂を必ず再建するとその場で誓いました。

火災の翌日の16日には、テレビ演説で「大聖堂を5年以内に、これまで以上に美しく再建させる」と述べ、国民に協力を呼びかけたのです。

なぜ5年なのか。理由は5年後の2024年に控える、オリンピック・パラリンピックだとみられます。

マクロン大統領は直接言及はしませんでしたが、世界中から大勢の人々が訪れる一大イベントを前に、パリのシンボルである大聖堂を何としても再建させたいというねらいが、かいま見えます。

IOC=国際オリンピック委員会のバッハ会長も、「フランスがオリンピックまでに大聖堂の再建を目指していることは私たちをより勇気づけてくれる。私たちも再建の努力に参加したい」としてします。

再建計画に批判も

しかし、たった5年で再建は可能なのでしょうか。

火災では、高さ90メートル余りのせん塔が焼け落ち、屋根の3分の2が崩落しました。

政府は国内外の建築家からアイデアを募って国際的なコンペを行い、新たなせん塔を作る方針を打ち出しました。これに対して、「なぜわざわざ新しいデザインを募るのか」とか「元のせん塔の姿に戻してほしい」という意見が相次いでいます。

それに、フランスでは歴史的建造物の修復などを担う人材が不足しています。政府は修復などを行う若者の育成も始めるとしていますが、こうした人材を育てるには少なくとも10年はかかるという指摘も。

専門家は、「時間をかけて取り組むべきだ。急ぐべきでない」と話し、これだけ大切な大聖堂を5年という期間で再建するという方針自体に疑問の声があがっているのです。

1週間で1200億円?!

再建に向けたもう1つの課題が、資金です。

火災でもろくなった大聖堂はいまだに入れないか所もあり、被害の全体像はわかっていません。火災の2日後、記者から「再建のための費用の推計はできているのか?」とただされたフィリップ首相は、「ノン」とだけ答えました。

そんな中、いち早く動き出したのは民間からの寄付です。パリ市内の地下鉄構内のスクリーンには、「インターネットで寄付をしましょう」と呼びかける文化遺産財団の広告が登場しました。

私の周りにいるフランス人も、火災の翌朝、「すでに寄付した」と話し、SNS上に大聖堂の写真や寄付を寄せる方法などを投稿している人も。パリで暮らしていると、「みんなの大聖堂をみんなで再建しよう」という連帯感が伝わってきます。

一方で、驚いたのが、火災直後から相次いで表明された高額の寄付金です。大企業やその創業者が次々と巨額の寄付を申し出ました。寄付の総額は、わずか1週間足らずで1200億円に達する勢いです。

批判の矛先は高額寄付金にも

ところが今、この高額の寄付金が大きな波紋を呼んでいます。

背景にあるのは、人々が感じている、高額所得者と貧困層の格差です。フランスでは去年11月、燃料税の引き上げは生活を圧迫すると、マクロン政権に反対するデモが全国に広がりました。

当初の規模に比べると参加者は減っていますが、今も、毎週土曜日に全国で3万人ほどが集まって、格差の解消などを訴えています。

火災後、今月20日に行われたデモでは、参加者から「大聖堂は大切だけれど、国にとってより大切なのは労働者なのではないか」といった声があがっていました。

大聖堂の再建に向けて寄付を表明した企業などが、思わぬバッシングを受ける事態になっています。

失われた大聖堂、投げかけたもの

そこに当たり前にあったはずの大聖堂の変わり果てた姿を突然、目の当たりにしたフランス。

「必ず再建すべきだ」という人々の思いからは、不思議なほどの連帯感が伝わってくる一方、大聖堂の大切さ故に、その方法や期間については意見が分かれています。

大聖堂の火災は、フランス国民が意識する格差の根深さまでも浮き彫りにした上、老朽化した各地の歴史的建築物の安全対策や修復を今後どのようにしていくべきか、といった議論も引き起こしました。

火災が起きた、寄付金がたくさん集まった、だから再建できた、それでみんながハッピーになった、と簡単にいかないのが、フランス社会の複雑さだと感じます。

国民の「心臓」ともいえる大聖堂をどう修復していくのか、これからも追っていこうと思います。