科学と文化のいまがわかる

医療

食物アレルギー治療 見えてきた課題

2017.11.30

「子どもに危険な治療を受けさせたくない」「重いアレルギー症状が出たらどうしよう」

食物アレルギーのある子どもがいる両親からの声です。食物アレルギーの患者や家族を支援するNPO法人には11月中旬以降、全国から不安の声が寄せられています。

発端は、食物アレルギー治療の臨床研究に参加していた子どもが重いアレルギー症状を起こす事態が発生したことでした。

この取材を通して食物アレルギー治療の課題が見えてきました。

臨床研究に参加し一時、心肺停止に

11月14日、横浜市にある神奈川県立こども医療センターが食物アレルギー治療の臨床研究中に起きた「重篤な有害事象」を公表しました。

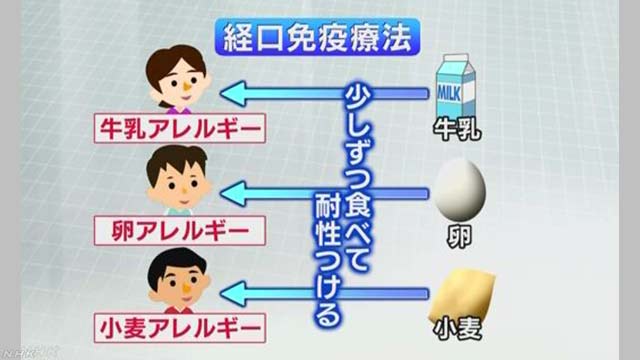

病院が行っていたのは「経口免疫療法」と呼ばれる治療です。

食物アレルギーの原因となる食べ物を少しずつ口にすることで治す方法で、病院では患者200人に対して、「経口免疫療法」の中でも、入院して原因となる食べ物の摂取量を徐々に増やし、退院後も一定量の摂取を続ける「急速法」と呼ばれる臨床研究を行っていました。

ところが、ことしに入ってこの臨床研究に参加していた牛乳アレルギーの子どもが、入院を終え、医師の指導のもと自宅で牛乳を飲み続けていたところ、およそ3か月が経過して牛乳を飲んだ直後に重いアレルギー症状が現れたのです。

子どもは救急搬送されましたが、一時、心肺が停止し、脳に障害が出て現在も治療を続けています。病院は詳しい原因を調べています。

「経口免疫療法」とは何か

この「経口免疫療法」はどれくらい行われているのでしょうか。

国内では2年前、平成27年の時点で8000人の患者が受けているとされ、世界の中でも、特に日本で先進的に取り組みが進められている治療法です。対象となるのは成長の過程でアレルギーの症状が早期によくなることが期待できない患者です。

日本小児アレルギー学会の診療ガイドラインによりますと、食べる量を増やすはじめの段階で、ゆっくりと量を増やす「緩徐法」や、急激に増やす「急速法」など、複数の方法があるとされ、こうした「経口免疫療法」は一部の症例に効果があるとされています。

しかし、アレルギーの原因となる食べ物をあえて食べて耐性をつけ、積極的に治療するという方法は厳重に管理しないと危険な事態を招きかねません。治療中に全身に症状がでるアナフィラキシーなどの重篤な症状が出ることがあるほか、治療が終わった後に症状がでる場合もあるなどの問題も指摘され、一般診療としては推奨されていません。

このため、この治療法を行う場合は、食物アレルギー診療を熟知した専門医が行うことや、症状が出た場合の救急対応の準備をしっかりと行っていることなどを条件に臨床研究として慎重に行うよう求めていて、神奈川県立こども医療センターはこの臨床研究を行う全国でも有名な施設の1つでした。

治療や検査で重い症状9人

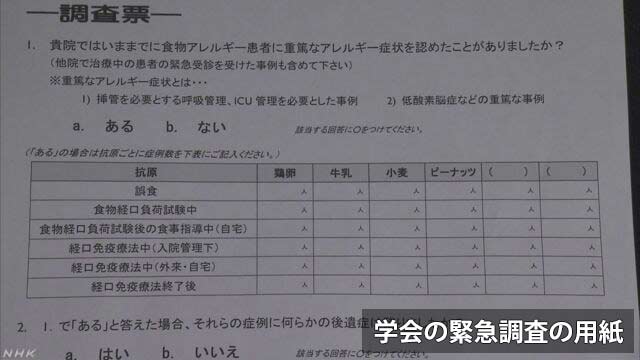

事態を重く受け止めた日本小児アレルギー学会も、同じような事例が全国で起きていないかを把握するため、食物アレルギーの診療を行う全国の医療機関を対象に緊急の調査に乗り出しました。

287の施設から回答を得た結果、最も多かったのはアレルギーの原因となる食べ物を間違って口にしてしまう「誤食」で、8人が重い症状を引き起こし、このうち2人が記憶障害などの後遺症が出たということです。

一方、治療や検査に関連した重いアレルギー症状については、原因となる食べ物を実際に口にしてアレルギーの診断を行う「食物経口負荷試験」と呼ばれる検査の最中に5人が重い症状を引き起こしていたほか、「経口免疫療法」に関連して4人の子どもが気道に管を挿入する緊急の対応が必要になるなどの事態になっていたことが明らかになりました。

“どの施設でも起こりうる” 安全性担保を

調査を担当した国立病院機構相模原病院の海老澤元宏医師は全国で同じような事例が複数起きていることは重く受けとめる必要があるとしたうえで、「食物アレルギー診療に関わるすべての医療関係者に、どの施設でも起こりうるという認識をもってもらいたい。基本に立ち返って安全性を担保した上で患者さんと向き合ってほしい」と話しています。

患者家族はどうすれば?

患者やその家族については治療や検査を行う上で不安なことがある場合、自分で判断せずに、専門医に相談することが大切だとしています。

例えば、かぜやぜんそくなど、その日の体調の悪化によって、通常よりも強いアレルギー症状が出てしまうことがあるということです。どのような状況や量で起きるかは人によって違うため、少しでも悩んだら自己判断せず、診療を受けている専門医に聞いてほしいとしています。

また、万が一に備えた心構えも重要です。緊急時の治療薬を常に携帯するよう改めて意識し、おう吐が続いたり、息がしにくかったりするなどの症状がひとつでもあれば注射薬を使うようにしてほしいということです。

患者やその家族の支援をする横浜市のNPO法人「アレルギーを考える母の会」の園部まり子代表は、患者や家族自身が食物アレルギーの知識をより詳しく知るという姿勢も大切だと指摘しています。

注射薬を処方された場合は、携帯電話と同じように携帯することに加え、使い方や打つタイミングなど、1度医師から説明を受けた内容でも、「避難訓練」と同じように繰り返し確認することが重要だということです。

また、医療機関などが開く勉強会に参加するなどして、正しい知識を身につけておくことが、自分たちの命を守ることにもつながるとしています。

問われる“治療の安全性”

まだ研究段階の治療法である「経口免疫療法」。園部さんは「例え臨床研究として適切に行われていたとしても、治療として安全が損なわれていることはないのか。患者の安全を最優先に考え、治療を行ってほしい」と訴えていました。

食物アレルギーではどのような時に強いアレルギー症状が起きるのかよくわかっていないこともあり、さまざまな研究が今も続いていて、新しい知識を積み上げている最中です。

食物アレルギーの患者は、食事に細心の注意を払うなど毎日不安を抱え、治したいという切実な思いを強く持っています。

1度立ち止まって安全性を再検証し、重篤な状況にならないよう治療法の見直しをすることや態勢を整備することは、食物アレルギーの治療や研究を今後進める上でも重要で、医療関係者全体に課せられた大きな課題なのではないでしょうか。