目指せ!時事問題マスター

1からわかる!香港の混乱(4)中国はどうしたいの?

2020年02月28日

(聞き手:井山大我 工藤菜摘)

長期間続きそうな香港の抗議活動ですが、中国は香港をどうしようとしているのでしょうか。「キャッチ!世界のトップニュース」の松田智樹キャスターに聞きます。

▼中国が進めた「香港国家安全維持法」って何?

【改訂版】1からわかる!香港の混乱【前編】「なぜ、デモは激減したの?」

【改訂版】1からわかる!香港の混乱【後編】「中国VSファイブ・アイズ」

はこちらからご覧下さい。

中国にとって香港とは…

中国にとって香港とは…

学生

工藤

中国にとって、香港というのはどんな存在なんですか。

「核心的利益」であり、「金の卵を産むニワトリ」です。

松田

キャスター

中国は香港のことを「核心的利益」って言っています。

清朝末期に領土を失っても、戦争に勝った共産党が取り戻し、中華人民共和国を建国した。国家の利益を守るため、領土は一寸たりとも失っちゃいけないという考えが染みついているんですよ。

当然香港も、最も重要な核心的利益の1つですから、国際社会から批判を受けようがどこ吹く風です。絶対に手放しません。

金の卵を産むニワトリとはどういう意味ですか?

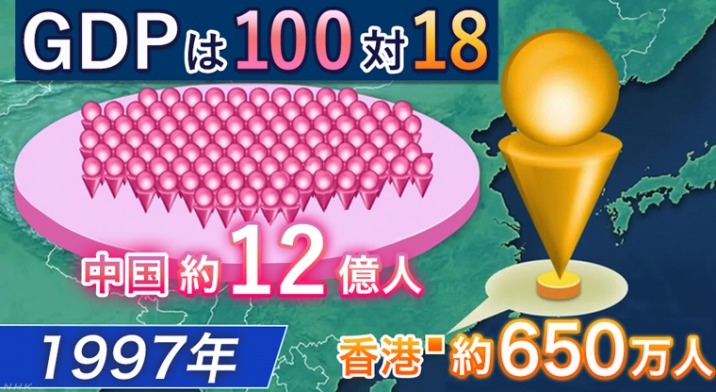

香港が中国に返還された1997年には、中国と香港のGDPの比率は100対18だったんですよ。

当時、人口12億の中国に対し、香港にはその1%にも満たない650万人しかいなかったんですけど、1人あたりの経済力は圧倒的に大きかった。

だから、中国にとって香港は、放っておいてもお金を稼いでくれる、まさに「金の卵を産むニワトリ」だったんです。

そうなんですね。

国際的な金融センターで世界有数の貿易拠点でもある香港には、自由や法の支配があるので、やっぱり優秀な人材が集まるわけですよ。ただ、100対18だったGDPの比率は、今ね、100対3ぐらいしかないです。

だから、相対的に重要性が低下しているといわれるんだけど、共産党の指導下にある中国に比べて資本の移動や資金調達が簡単なので、中国企業の多くが「香港はまだまだ重要」と思っているんじゃないかな。

香港政府のトップは不人気だけど

香港政府のトップは不人気だけど

香港の人たちは政府についてどう思っているんでしょうか。

政府トップの林鄭月娥行政長官について、香港のシンクタンク『香港民意研究所』は市民に「もし、あす行政長官選挙があったら、林鄭月娥さんに投票しますか?」と質問する調査を定期的に行っているんです。

ただ、香港では行政長官は間接選挙で選ばれ市民は投票できませんので、あくまで仮定の質問なんですけどね。

就任直後の2017年7月は「はい」という回答が51.7%だったのに対し、民主派が圧勝した2019年11月の区議会議員選挙の直後には9.9%まで落ち込みました。

この数字は日本でいう支持率と同じと考えていいので、この2年で人気が大幅に下がったことになりますね。

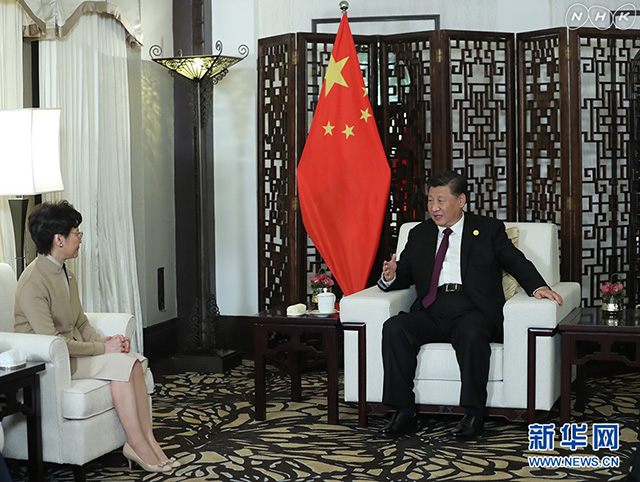

次にこの写真を見てください。

これは象徴的な写真なんですが、林鄭月娥行政長官と習近平国家主席、どっちが主人に見えますか?

学生

井山

習主席ですか?

そう、正解です。習主席が上座で、林鄭長官は姿勢をただして話を聞き入っている様子ですよね。

昔は香港の行政長官が中国の国家主席と会談するときは、首脳会談に準じて横に並んで座るか、テーブルをはさんで向かい合って座る形式だったんです。それが習主席の就任以降、格下げされました。

そうなんですね。

中国はあくまで一国で、香港はそのうちの一都市。自由を与えているけれども、あくまで中国のなかだよって。習主席がこれまで繰り返し強調しているのが、あくまで一国二制度の「一国」が大前提なんだよってこと。

欧米の国々から見ると、一国二制度の「二制度」の方が重要だ、社会主義の中国のなかで資本主義や民主主義も共存して、二制度が確保されていることが大事だよねって思うわけ。

でも、中国からすると、中国は一国で、香港はあくまで中国のもの、中華人民共和国香港特別行政区だから、ほかの国から四の五の言われる筋合いは全くない、内政干渉だっていうのが中国の主張なんだよね。

認識が全然違うんですね。

学生リポーターの2人が生まれた1997年、香港が中国に返還された時って、一国二制度になるけど、中国も徐々に民主化が進んでいくんじゃないかって淡い期待があったんですよ。

中国が香港の方に近づいてくるってことですね。

そう。香港に寄ってきて、香港の人たちも中国のいいところも認めて、一緒に共存共栄できればいいなっていう話だったんだけど、習主席になってから、ドンドン締めつけが強まっているんだよね。

なぜそうなったんですか。

それは、習主席が国家としての統制力を強めたいという考えだからです。

国家としての統制力ですか。

そう。中国における共産党の一党支配をより強めたい。ハイテク、軍事、宇宙など、さまざまな分野でとにかく中国を強い国にしたいとすごく言っていて。

このほかにも、習主席は「東西南北、官民軍学すべて共産党が指導する」って演説しています。例外があってはいけないんですよ。

だから香港も…。

うん。習主席が就任してから、「香港に対する中国の全面的な管轄統治権」という表現を聞く機会が増えました。

「一国」を強く打ち出して、中国があくまで香港をコントロールすると強調しているんです。

だから、香港は言うことを聞きなさいと。中国共産党を批判する本を取り扱う書店も問題だから、それは捕まえなきゃいけませんと変わってきたということなんですね。

板挟みの行政長官の本心は・・・

板挟みの行政長官の本心は・・・

林鄭月娥行政長官は、中国と香港の間で板挟みになって大変そうだなと思ったんですが、どうなんでしょうか?

林鄭長官は、香港大学という香港で一番いい大学を卒業したあと、官僚として頭角を現したエリートです。そしてナンバー2まで出世して、ついにトップの行政長官になった。

でも、大規模な抗議活動が相次ぐなか、林鄭長官の非公式会合での音声記録が流出して「選択肢があるなら、真っ先に辞めたい」ってボヤいたというんです。

中国に対しても、香港の市民に対しても、双方に説明して納得してもらうことは不可能だとわかっているのだと思います。まさに板挟みという感じですね。

日本との関係はどうなんでしょうか?

日本をたびたび訪れていますし、日本の映画が好きだと聞いています。香港で毎年秋に行われる日本文化の紹介イベントに出席してスピーチするなど、気さくな一面を見せることもあるんです。

でも、官僚出身の政治家ということで、筋を通しすぎて妥協できないというか、市民の考えがわからないというか。野球でいうと、ストレートばかりで変化球がないという感じかな。とにかく難しい状況に追い込まれています。

香港の若者たちが学ぶ「通識教育」

香港の若者たちが学ぶ「通識教育」

香港をめぐるアメリカと中国の関係はどうなんですか。

去年11月、アメリカで「香港人権・民主主義法」が成立しました。一国二制度に基づく香港の高度な自治が中国によって損なわれていないか、アメリカ政府が毎年チェックするんです。

今はアメリカはビザの手続きを簡単にしたり、関税を引き下げたりと、香港に特別な地位を与えているんですが、もし守られていなかったら、それをやめますと。

アメリカは中国に厳しいんですね。

さらに、香港の市民に対して人権抑圧があったら、関わった中国の当局者などに、ビザの取り消しや資産凍結といった制裁を科すとしているんです。

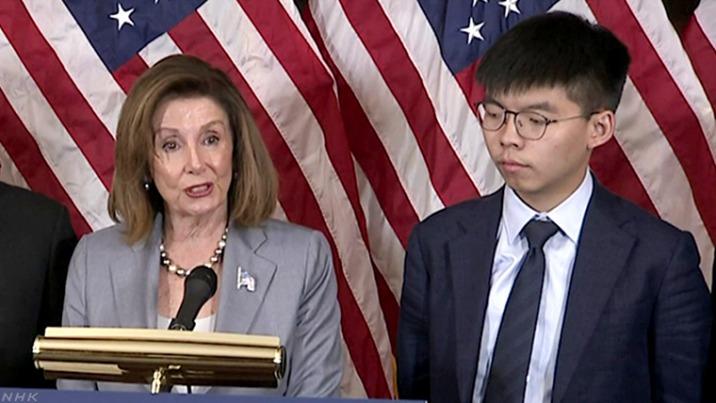

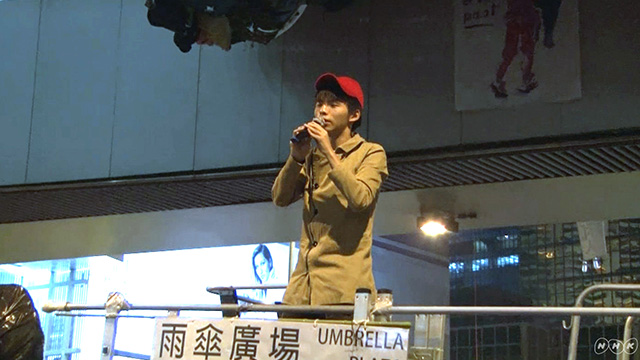

この法律を成立させてほしいとアメリカの議会に働きかけたのが、この黄之鋒さん、1996年生まれだから、2人の1つ上だね。

え、1つ上なんですか!

黄さんは、ふだん何をしているんですか?

大学に通いながら香港衆志という民主派団体で幹部を務めています。

黄さんは、前にも紹介したけど、2012年の愛国教育必修化への抗議活動でハンガーストライキの先頭に立ち、2014年には雨傘運動を主導した人なんですよ。

大学生なのに、民主派団体の幹部なんてすごいですね。

黄さんをはじめ、若い世代が社会問題に積極的に関わる背景として指摘されているのが、高校の必修科目「通識教育」です。

通識教育・・・?

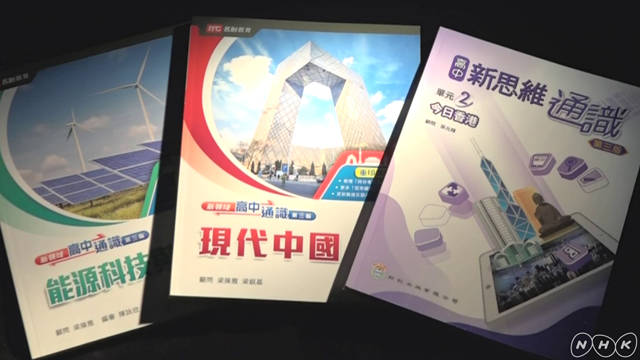

世の中に通じる知識を身につけましょうっていう科目です。日本の公民に近い内容で、10年前に高校で必修化されました。小学校や中学校でも選択科目として学ぶことができます。

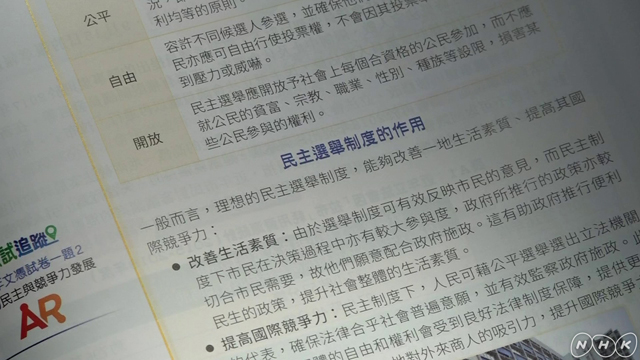

例えば、一番右にある教科書には「きょうの香港」というタイトルがついています。ページをめくると香港の議会の仕組みとか選挙制度など、市民として暮らしていくうえで知っておかなければいけないことが具体的に紹介されているんです。

真ん中の教科書のタイトルは「現代中国」。中国が急速な経済成長を達成した背景だけでなく、成長によって引き起こされた格差や環境汚染などの問題も学びます。

単に知識を詰め込むのではなく、いま起きている社会の問題についてテーマを決めて少人数でディスカッションしながら、理解を深めていくんです。

中国には、通識教育のような科目ってあるんですか?

ありません。生徒が共産党を批判するようになっては困りますから、中国の授業では生徒どうしで議論する機会は多くありません。教師が一方的に解説するのが普通です。

でも、香港では生徒たちが通識教育を通じて自分で考える力を身につけていますから、「すべてを共産党が指導する」とか言われても、みんな頭の中にクエスチョンマークが浮かんじゃう。

香港の自由な雰囲気の中で育った若い世代が中国に違和感を示すのはある意味、自然な気がします。

通識教育で学んだ内容とは全く違いますもんね。

そうなんです。だから、中国や親中派は「香港の若者たちの教育を誤った、通識教育のせいで若者たちに毒が回った、見直さなきゃいけない」って言っているんですよ。

例えば黄之鋒さんは23歳ですが、こういう教育を受けてきた人たちが若者の代表になるんでしょうか。

そうですね。彼が雨傘運動に参加したときはまだ10代でしたが、ステージの上でマイクをもって民主主義の重要性を訴えていました。彼は通識教育の成績がずば抜けて良かったみたいですよ。

さすが。

一国二制度が保障されているのは2047年まで、そのとき彼は50代になっているんだけど、香港はどうなっているのか。

最初に言ったように、日本にとっても香港はすごく大事な場所で、経済的な結び付きが強いし、香港の繁栄と安定は日本を含むアジア全体の利益にもなるわけだから、いまのように不安定なままではよくないですよね。

抗議活動が続いたままの状態だと不安ですね。

今後、五大要求が実現して、香港の人たちがみずからの1票で行政長官を選べるようになるのか、それとも、一切の妥協を許さない中国に飲み込まれていくのか。

アメリカの動きなど、いろいろな要素が絡んでくるので予測は難しいですが、これまで取材で出会った人たちが納得できる形で事態が進んでいってほしいと思います。

▼中国が進めた「香港国家安全維持法」って何?

【改訂版】1からわかる!香港の混乱【前編】「なぜ、デモは激減したの?」

【改訂版】1からわかる!香港の混乱【後編】「中国VSファイブ・アイズ」

はこちらから

【シリーズ 1からわかる!香港の混乱】

もあわせてごらんください。

編集 宮脇麻樹

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 【非公開】1からわかる!新型コロナウイルス(3)終わりはいつ、どうやってくるの?

2020年09月02日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!地球温暖化(4)世界各国の対策、進んでる?

2020年05月11日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!「同一労働同一賃金」(1)どういうこと?なぜやるの?

2020年04月01日