目指せ!時事問題マスター

1からわかる!「同一労働同一賃金」(1)どういうこと?なぜやるの?

2020年04月01日

(聞き手:伊藤七海 鈴木マクシミリアン貴大 )

働き方改革の一環で4月から大企業で導入された「同一労働同一賃金」。文字通りだと、同じ労働には同じ賃金を支払うということ?当たり前のような気がするけど、どういうことなの?何が変わるの?私たちにも関係あるの?ギモンを1から聞きました。

「同一労働同一賃金」ってどういうこと?

「同一労働同一賃金」ってどういうこと?

学生

伊藤

まず、そもそも「同一労働同一賃金」ってどういうことなのか教えてください。

一言でざっくり言うならば、「日本の職場をもっと良くするためのスローガン」「もっと真っ当なものにするためのスローガン」。

竹田解説委員

竹田忠解説委員は経済、雇用、社会保障が専門。経済部記者時代には通産省(当時)や大手商社を担当。日本だけでなく、世界10か国以上の雇用現場を取材した経験も。

職場を真っ当にするスローガン…?

そう。

学生

鈴木

スローガンということは、目標みたいなものということですか?

そうだね。同一労働同一賃金というのは、本来は「同じ仕事をしていれば、同じ賃金を支払うべき」という賃金の決め方のルールで、欧米ではこれが普通なんだよね。

日本では、今回法律で「同じ職場で同じ仕事をしていれば、正規と非正規の労働者の間で、賃金などについて不合理な差を設けてはいけない」ということになったんです。

正規と非正規労働者の差をなくそう、ということなんですね。

非正規の労働者って、パートとか派遣の人のことですか?

雇用期間があらかじめ決まっている有期雇用労働者、それにパートタイム労働者、派遣労働者が含まれます。

私たちアルバイトもですか?

アルバイトもみんな非正規に入りますよ。

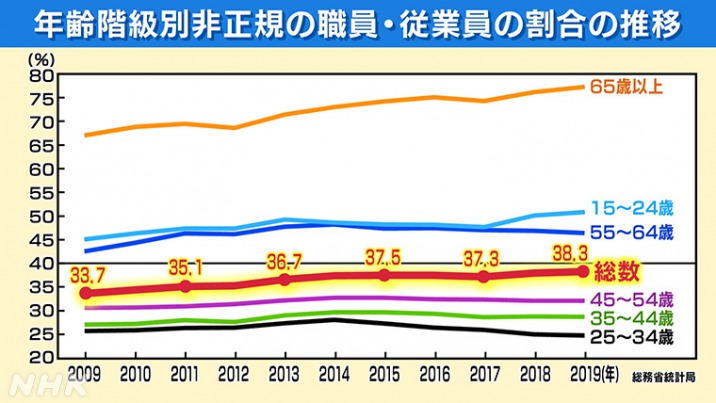

非正規で働く人って今、日本にはどれぐらいいるんですか?

非正規の割合は増加傾向で、今は労働者全体のおよそ4割を占めています。

4割?思っていたよりも多い気がします。

日本は非正規労働者と正社員の間の雇用格差があまりにも深刻で、このまま放置していたら非正規で働く人たちのモチベーションが上がらず、経済界が今、力を入れている生産性向上にもつながらないと見られている。

みんなが生き生きと働けるように職場を良くする、そして生産性を向上させる。そのために国をあげて、この同一労働同一賃金に取り組もうじゃないかということになったんです。

働き方改革の一環です

働き方改革の一環です

調べてみたんですが、働き方改革の一環なんですよね。

そう。働き方改革には2つの柱があって、1つ目の柱である長時間労働是正~残業上限規制は大企業ですでに去年から始まっているけど、もう1つの柱がこの同一労働同一賃金なんです。

法律の改正ですべての事業主がこれを徹底することが求められ、大企業は4月から、中小企業は来年4月から導入されます。

正規と非正規の格差とおっしゃいましたが、給料はそんなに違うんですか?

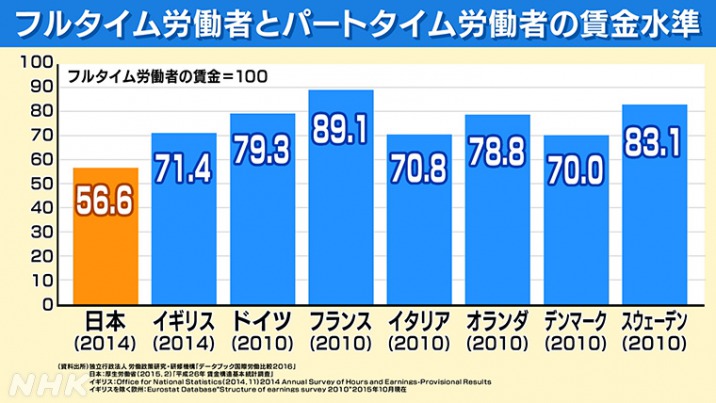

これは各国のフルタイム労働者とパート労働者の賃金水準を比較したグラフなんだけど。

フルタイム労働者の賃金を100として、パートの人たちがその何割の賃金をもらっているか。

一番高いのがフランス。パートはフルタイムのおよそ9割の賃金をもらっている。ほとんど変わらないということだよね。

ドイツがおよそ8割。イギリスがおよそ7割。日本はどうか。

56.6…6割弱ということですか。他の国と比べて低いですね。

政府の2016年の調査では、正社員と非正社員の差が年収ベースで1.8倍にものぼるという数字もある。

こうした賃金格差が少子化や貧困の問題につながっているという指摘もあるんです。

フランスは正社員がもらえる賃金が安いということではないんですか?だから差がないというわけでは…?

ああ、なるほど。そう考えるのもわかるけど、フランスって賃金高いよ。

そもそも、正社員の賃金水準からして、日本は諸外国と比べて決して高くない。

参考だけど、労働分配率というものがあってね。会社があげた利益のうち、どの程度労働者に還元しているかが労働分配率。

初めて聞きました。

最近のデータだと、日本は67%ぐらい。でもアメリカ、フランス、スウェーデンは70%前後を保っている。では日本の企業はその分のお金をどう使っているのか。

設備投資や研究開発に使っているならまだいいんだけど、企業側が貯めこんでしまっている場合もある。内部留保というんだけど、400兆円以上とも言われていて問題になっている。

日本企業は、ほんとはもっと賃上げをしてもいいんです。

正規の賃金も高いわけではないのに、非正規の賃金水準はさらに低いと…。なぜこんなことになっているのでしょうか?

正規と非正規の大きな賃金格差、その根底には日本の特殊な働き方があるんです。

日本の特殊な働き方…ですか?

正規・非正規の「雇用格差」なぜ日本で続いてきた?

正規・非正規の「雇用格差」なぜ日本で続いてきた?

欧米ではね、一般的に人を雇う時ってまず「ポスト」ありきなんです。まずポストがあって、そこに「空き」が出たら即戦力として人を雇ってあてはめる。

日本の新卒一括採用とは全く違う「欠員補充」方式なんです。

30代の人が座ろうが40代の人が座ろうが、ここはこういう仕事をするポストと決まっていて、年収も決まっている。

ジョブディスクリプション=職務記述書に、ここでやる仕事はこれとこれとこれって書かれていて、その仕事ができるスペックのある人がそのポストに就く。

だから原則、他の仕事はさせられないんです。ジョブディスクリプションに書いていないことを勝手に頼んだら契約違反になることも多い。

そうなんですか。

仕事も賃金もあらかじめ決まっていて、誰がそのポストに就こうが変わらない。つまりこれが「同一労働同一賃金」なんです。

確かにそうですね。

ところが日本の場合は、新卒一括採用でまず「人」を雇って、あとは会社が定期的に人事異動をして、いろんな仕事を覚えさせながら育てていく。

そもそもやる仕事が決まっていないよね。

仕事が決まっていないんですか?

そう。これって企業にとってすごく便利なシステムだと思うんです。

たとえばどこかで欠員が出たとする。そうすると「はい、じゃあ君がそこに行って」と言える。「この地域で新しく支社を立ち上げることになったから君が行ってね」とか。

会社に入る私たち学生にとってもその方が楽な気がするんですけど。仕事ができるスペックがないと雇ってもらえないというのは大変だなあと。

そうだよね。たとえば若い世代(15~24歳)の失業率で見ると、欧米の多くは15%~25%もある。それだけ競争が厳しいということ。日本は10%を切っている。

日本の場合は、就活は大変だけど、大学での成績やスペックとはあまり関係なく採用されることも多い。

それで上司の命令ひとつでいろんな部署に配属され、いろんな仕事をする「何でも屋」になっていく。

日本の働き方が特殊だというのはわかりました。でもそれが正規、非正規の格差にどう、つながっているのでしょうか?

日本独特の働き方、日本型雇用システムには3つの大きな特徴がある。新卒一括採用、年功序列賃金、終身雇用。

大量の学生を採用して、各企業が独自の教育システムで育てていって、途中で辞められると困るので、長くいたら賃金が上がっていきますよと年功序列賃金で抱え込む。

定年まで会社のために尽くしてね。退職金もそれだけ増えますよと。

それでみんなで同じ方向を向いて、長時間労働、大量生産…。高度経済成長期、日本はどんどん大きくなった。

でもその後に待っていたのは低成長時代。今や日本はGDPで毎年1%程度しか成長できません。

日本製品が世界を席巻した時代は終わって、中国や韓国が同じような製品をもっと安く作って日本の十八番を奪っていくし、アメリカのGAFAのような利益一人勝ちの新しいビジネスモデルも次々と出てくる。

余裕のなくなった日本企業の多くがリストラで正社員を減らした。

で、その後は契約社員や派遣などの非正規の人たちを増やした。正社員と同じような仕事をしていても、非正規だからということでなかなか給料は上がらない。

特に問題なのは、正社員に対しては、会社は研修などの人材教育をするけど、非正規の人は対象としないことが多い。こうした知識や技能の差によって、さらに大きな差が開いてしまう。

コストを抑えるために非正規を雇う、それで格差が広がった面があるということなんですね。

そう。バブル崩壊やリーマンショックなど日本経済が悪化するたび、企業は人件費をカットするため非正規雇用を増やしていった。

でも、今さら、同一労働同一賃金にしてくださいと言われても、企業は対応するのでしょうか?企業側にはメリットがないような気が・・・

そう、でもね、今は人手不足が深刻で、企業にとっては優秀な人材の確保、仕事の効率、生産性のアップが急務なんですよ。

同一労働同一賃金を実現すれば、仕事のモチベーションが上がって生産性アップにつながるのではないかと企業側も理屈ではわかっていても、やっぱりネックはコストでね。

正規、非正規の雇用格差を是正する?そんな金はどこから出るんですかと。

そうしたほうが将来的にはプラスになるのはわかっているんだけど、なかなか手をつけられない…と負のスパイラルに陥っていたんです。

それを今回、政府がはっきり法律で示して、やらないとあなたたち法律違反になりますよと打ち出した。それでやっと格差是正に向けて本格的に動き出したということなんです。

法律で言われてしまったらやらざるを得ないと。

そう。とにかくこの同一労働同一賃金の最大のメリットは、働く人のモチベーションがアップすること。

やりがいを持って働くことができれば生産性がアップするし、欠勤や離職、人材流出も回避できる。優秀な人材も集まる。win-winなんです。

シリーズ:1からわかる!「同一労働同一賃金」

(2)何が変わるの?はこちらからご覧ください。

(3)「キャリア権」って何?はこちらからご覧ください。

「働き方改革」を知りたい!1からわかるこちらの記事もご覧ください。

編集 水谷彩乃