目指せ!時事問題マスター

1からわかる!新型コロナ(2)変異ウイルス どう防ぐ?デルタ株にワクチンは効くの?【2021年夏 改定版】

2021年07月21日

(聞き手:白賀エチエンヌ 堤啓太)

次から次へと変異ウイルスが出現するのはなぜ?治療法や治療薬はどうなってるの?気になるギモンについて、医療や科学が専門の中村幸司解説委員に聞きました。(7月21日改訂版)

変異ウイルスって何?

変異ウイルスって何?

学生

白賀

よく「変異株」や「変異ウイルス」ということばを聞きます。

去年のはじめ、感染が広がり始めたころのウイルスとは何が違うのでしょうか?

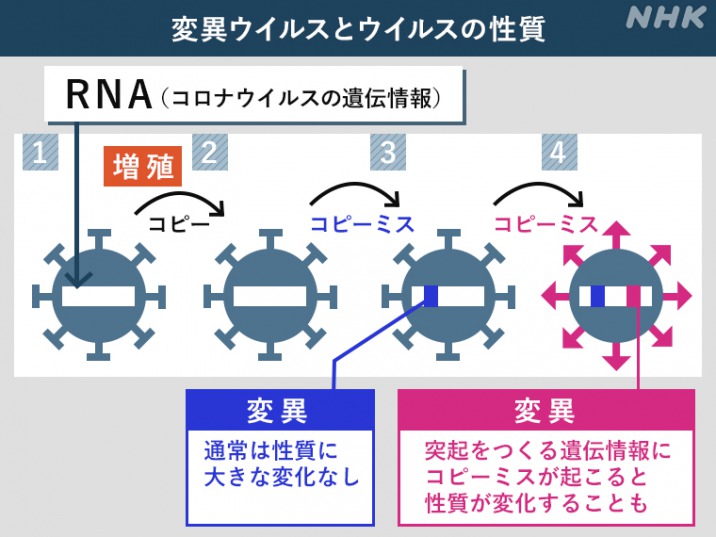

ウイルスはヒトからヒトに感染を広げる際に、遺伝情報をコピーしながら増殖を続けます。

中村

解説委員

「変異」とは遺伝情報をコピーした時、コピーミスが起きて遺伝情報の一部が変わったことをいいます。

コピーなのに遺伝情報が変わるんですか?

例えば、私たちがノートを書き写すときに写し間違いをするように、ウイルスもコピーをたまに間違うことがあるんです。

新型コロナウイルスってヒトからヒトへの感染を繰り返していく間に、遺伝情報が1年間で24か所くらいコピーミス、つまり変異すると言われています。

だいたい2週間に1回ぐらいの頻度で変異している計算です。

そんなにですか!

ですから、日本でも感染を繰り返す間に、新型コロナウイルスは少しずづ遺伝情報が変わっているんですよ。

つまり、ちょっとした変異ウイルスは、国内でも頻繁に登場していたんです。

知りませんでした。

でも、変わったとしても、ウイルスの性質にあまり関係ない遺伝情報のコピーミスだったので、日本国内で変異ウイルスが問題になることはしばらくありませんでした。

学生

堤

より感染力の強い変異が起きたのが、ニュースなどでよく聞く「アルファ株」や「デルタ株」ということなんですか?

そういうことです。

イギリスで見つかった変異ウイルス「アルファ株」の感染力は従来の変異ウイルスに比べて1.3倍とか1.5倍。

インドで見つかった「デルタ株」は従来のウイルスの2倍ほど強いと言われています。

新型コロナウイルスって、丸いボールにトゲトゲが出てるような形をしているんです。

そのトゲトゲの先っぽがヒトの細胞に結びついて、細胞の中に入っていくことで感染するんです。

トゲトゲがヒトの細胞と結びつくかどうかが「感染にとっては大事なところ」で、アルファ株やデルタ株はトゲトゲを作る遺伝情報がコピーミスで書き換わったんです。

なるほど。トゲトゲが変化すると、なぜ感染しやすくなるのでしょうか?

トゲトゲとヒトの細胞は「カギ」と「カギ穴」みたいな関係なんです。

トゲトゲの形が微妙に変わって細胞に結びつきやすくなって、感染しやすくなることがあるんです。

あるいは結びついたあとに細胞の中に入りやすくなる変化をしたことで、ウイルスが増えやすく感染力が高くなるといわれています。

変異ウイルスは、トゲトゲが変化したことで、②の段階でヒトの細胞にくっつきやすくなる、あるいは③の段階で細胞に入り込みやすくなったため、感染力が高いのではないかといわれている。

感染しやすくなるように変異したのって「進化した」というイメージですか?

ある意味そうですね。

ウイルスは一般に生物ではないとされているので「進化」という言葉が適切かどうかということはあると思いますが、ウイルスが増えやすいように遺伝情報が変化したということですね。

逆に言うと、感染しにくいように変化したウイルスもあったかもしれないけど、そういうウイルスは広がらないので淘汰されていくわけですよね。

ああ、そういうことですか。

感染力の強い変異ウイルスが国内に入ってくると、次第に変異ウイルスに感染する割合が増えてきます。

最終的にはほとんどが変異ウイルスになってしまう「置き換わり」が起こるんです。

日本でも、最初に入ってきた従来のウイルスが広がりましたが、海外から感染力の強いアルファ株が入ってきて、それに置き換わりました。

いま、さらに感染力が強いデルタ株に置き換わりつつあります。ゆくゆくはアルファ株がほとんどなくなって、デルタ株になるだろうとみられています。

重症化しやすい?

重症化しやすい?

変異ウイルスに感染すると従来のウイルスと比べて重症化しやすいんですか?

まだはっきりとしていない部分はありますが、その可能性があると考えられています。

従来のウイルスに比べて、アルファ株は入院したり、死亡したりするリスクが高いと指摘されています。

デルタ株は、入院のリスクが高いという報告がありますが、感染した場合に重症化しやすいかどうかについては専門家の間でも意見が分かれています。

ただ、変異ウイルスについては、さらに詳しい分析が必要だと思います。

なるほど。まだ、はっきりはしていないんですね。

ただ、感染する人の数が増えると、必然的に重症になる人の数も増えてきます。

仮に重症化する率が低かったとしても、たくさんの人が感染すると、重症者は増えます。

変異ウイルスを抑えるには?

変異ウイルスを抑えるには?

変異ウイルスの感染拡大を抑えるにはどうしたらよいのでしょうか?

変異ウイルス用の特別な方法があるわけではありません。

ただ、従来のウイルスに比べて感染力が強くなっているので、従来と同じように対策を考えたのではだめだと思います。

従来のウイルスだったら感染しなかったケースでも、アルファ株やデルタ株では感染が起きる恐れがあるので、対策をよりきちんとしないといけないんです。

具体的にはどうしたらいいのですか?

例えば、換気。変異ウイルス対策の一つのカギが換気と言われています。

換気をするとき、単に2方向の窓を開けるだけでなく、換気の頻度や空気が入れ替わっているかどうかのチェックも心がけたいですね。

マスクも単に着用していればいいのではなく、鼻の横などに、すき間があると十分な効果は出ません。

きちんと口と鼻を覆っているか確認することが、一層大事になります。

できれば、効果が高い不織布マスクをつけてください。

他にも、しっかりと手洗い・消毒をするとか、感染対策を項目として挙げればこれまでと同じと考えてしまうかもしれませんが、1つ1つの対策を基本から徹底しましょうということなんです。

これまでは「密集」・「密接」・「密閉」の3つの条件が重なると感染リスクが高まるとされてきました。

いまは、どれか1つでも条件にあってはまっていたら、つまり「2密」「1密」でも感染するリスクがあると考えておく必要があります。

実際、およそ密閉ではない屋外でバーベキューをしていて感染した事例もあります。

生活のなかで「密閉」とか「密集」とかになってしまう状況をどうしても避けられないことってありますよね。

そういう場合は、なるべく時間を短くすることでリスクを減らすようにしてほしいと思います。

リスクが少しでも小さくなるよう、1つ1つの対策を徹底することが大事です。

ワクチンは効くの?

ワクチンは効くの?

ワクチンは変異ウイルスにも効果があるんですか?

アルファ株については、従来のウイルスと比べてそんなに差はないとされていますよね。

デルタ株については、従来のウイルスに比べてワクチンの効果が下がるのではないかとも言われています。

しかし、ファイザーやモデルナのワクチンについては、2回打てば十分な効果が期待できるとされています。

ただ、新型コロナウイルスは、デルタ株以上に感染力が強くなる余地があると指摘する専門家もいます。

今後、さらに感染力が強い変異ウイルスが出現することを、ある程度想定しておく必要があると思います。

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!新型コロナ(4)ワクチン 3回目接種 オミクロン株への効果は? 【2022年2月改訂版】

2022年02月01日

感染を止めれば変異ウイルスの出現も抑えられるのでしょうか?

その通りです。

先程説明したように、変異ウイルスは増殖するときのコピーミスで現れます。

となれば、コピーをなかなかさせないようにすることができれば、ウイルスにとっての「変異するチャンス」を減らせるということになります。

感染拡大を極力抑えれば、次のより対策が難しい変異ウイルスが出てくるまでの期間を長くすることにつながります。

時間を長引かせることは、多くの人がワクチンを接種するまでの時間稼ぎにもなります。

いろいろな意味で、感染対策の重要性が増していると言えるかもしれません。

治療ってどうなっている?

治療ってどうなっている?

いま感染した人はどういう治療を受けているのですか?

治療法としては、熱が出たら熱を下げるようにするとか、肺炎が見つかったら、その症状を抑えるようにするといった、いわゆる「対症療法」が治療の基本だという考え方は大きく変わっていません。

第1波の頃と比べて治療が慣れてきたとか、新しい治療法が確立した部分はありますか?

重症にならないようにするために、どうしたらいいのか次第にわかってきた面はあります。

私たちの体にはウイルスを攻撃する免疫力が備わっています。

感染症にかかると、体の免疫の力がはたらいてウイルスを押さえ込みます。

しかし、その免疫の力が働き過ぎて悪さをする場合があることがわかってきたんですね。

免疫って働きすぎるとダメなんですか?

人の体は、ウイルスなど外から入ってきたものを攻撃しようとする機能を持っているんです。これが「免疫」です。

免疫の作用が過剰に出てしまうことがあるんです。

攻撃しなくてもいい自分の体の細胞まで攻撃してしまうので、そこで炎症が起きて重症化することがあります。

そんなことが起こるんですね。

あと、血管の中で血液が固まる「血栓」ができる人が重症化しやすいこともわかってきています。

血栓ですか。

血栓ができて血管が塞がると、血液が通らなくなってその先の細胞に酸素や栄養がいかなくなります。

特に肺の血管はすごく細かくなるので、その血管が詰まって肺の機能が低下すると重症化してしまいます。

肺に影響が出るってよく聞きますね。

血栓が脳の血管でつまって、脳梗塞の症状を起こす人も報告されています。

なるほど。

免疫が過剰にはたらかないようにする薬や血栓ができにくくなる薬はあるんです。

さらにその免疫が強くなりすぎているか、血栓ができやすいかどうか検査で診断することもできるんですよ。

免疫の力が働き過ぎる場合はそれを抑える薬を使ったり、血栓を抑えるために血液をサラサラにする薬を使ったりするわけです。

いろいろ検査をして、この人はどういうパターンで症状が悪化しそうかがわかるようになってきています。

治療法も少しずつ、進歩しているんですね。

先回りして治療することで重症化させない、あるいは重症化した患者の命を救う治療がだんだんできてきているのが現状ですね。

ただ、感染者が急増して医療提供体制がひっ迫すると、診断や先回りの治療が追いつかなくなってしまいます。

診断や治療が遅れると、重症になる人が増えて、救える命も救えなくなるという悪循環になってしまいます。

治療薬はまだ?

治療薬はまだ?

治療薬の開発状況はどうなっていますか?

新型コロナの治療薬の開発は世界中の研究者や製薬メーカーが競って取り組んでいます。

しかし、特効薬と呼べるような薬はまだできていません。

国内では、新型コロナの治療薬として、ことし6月までに3つの薬が承認されました。

これらはいずれも、ほかの感染症や病気の治療を想定して作られたもので、たまたま、新型コロナの感染者にも一定程度効いてくれていることがわかったのです。

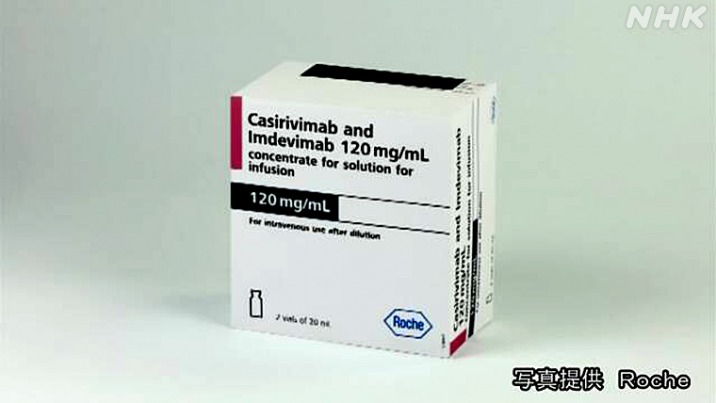

7月19日には、新たにもうひとつが、海外での使用状況などから国内での手続きを一部簡略化する「特例承認」という形で承認されました。これで承認は4つ目になります。

どんな薬なんですか?

「カシリビマブ」と「イムデビマブ」という抗体医薬と呼ばれるタイプの薬です。

体に入ってきた新型コロナウイルスのトゲトゲを認識する抗体を人工的に作って、薬として使うものです。

トゲトゲにくっついてウイルスがヒトの細胞の中に入り込むのをじゃますることで感染を抑えると考えられています。

薬はアメリカの製薬会社が開発しました。

2種類の抗体を同時に投与することから「抗体カクテル療法」と呼ばれています。

なるほど。

この治療薬は2020年のアメリカ大統領選挙直前に感染して入院したトランプ前大統領に投与されました。

海外の治験では、入院や死亡リスクをおよそ70%減らす効果があると確認され、変異ウイルスへの効果も期待できるとされています。

他にはどのような治療薬の開発が進められているのですか?

インフルエンザの治療をする飲み薬のように、体に入ったウイルスの増殖を妨げる効果のある物質を探すといった研究が、国内外の製薬メーカーで進められています。

こうした薬が開発されると、新型コロナウイルスの治療、あるいは感染対策も大きく変わってくると思いますが、まだ開発の途上です。

治療法が進歩し、治療薬の開発が進んでいるとはいえ、大切なのは医療をひっ迫させないことですね。

その重要性を、私たちは経験してきていますね。

去年の年末から年始にかけての「第3波」のときの東京、「第4波」の時の大阪などでは、医療がひっ迫、あるいは危機的な事態に陥りました。

ベッドがあいていないので重症の患者の方を高度な医療を行える施設に移せない。

あるいは、はじめは軽症だとして自宅で療養していた感染者が死亡するといったことが起きてしまいました。

「医療がひっ迫しなければ助かったのに…」、そう感じてしまうような事態はなんとしても避けなければいけませんね。

編集:小浜一哲 カメラ:梶原龍 徳山夏音

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!新型コロナ(5)どうなる?オミクロン株

2022年01月21日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!新型コロナ(4)ワクチン 3回目接種 オミクロン株への効果は? 【2022年2月改訂版】

2022年02月01日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!新型コロナ(3)一体、いつまで続くの?【2022年2月 改訂版】

2022年02月24日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!ベーシックインカム(1)そもそも、どんな制度なの?

2021年01月13日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!ミャンマー(1)なぜクーデターが起きたの?

2021年05月28日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!株・為替(1)なぜ株価がニュースなの?

2020年10月23日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!バイデン大統領とアメリカ(4)中国とどう向き合う?

2021年04月15日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!核のゴミ(2)どうやって処分するの?

2021年03月19日