「デジタルヘルス」とは、スマートフォンや腕時計型の端末などを使って病気の予防や健康の維持を図ろうという取り組みです。

体の状態をより詳しく“見える化”することで、一歩進んだ健康維持につながるのではと期待されています。

血糖値 手軽に測定、アプリに記録

会社員の八木陽平さん(33)は、親が糖尿病ということから予防をしようと、腕に取りつけたセンサーとスマートフォンを使って血糖値の測定を始めました。

スマホをかざすと、センサーに蓄積された過去8時間分のデータの変動がアプリに記録されます。

八木さんは食事の前後の血糖値を把握することで、食べる順序を変えたり、甘い飲み物を避けたりするなど意識するようになったといいます。

八木陽平さん

「基本的に血糖値が上がったり下がったりしても症状がほとんどないと思うので、これをやることによって意識できるようになって予防につながる」

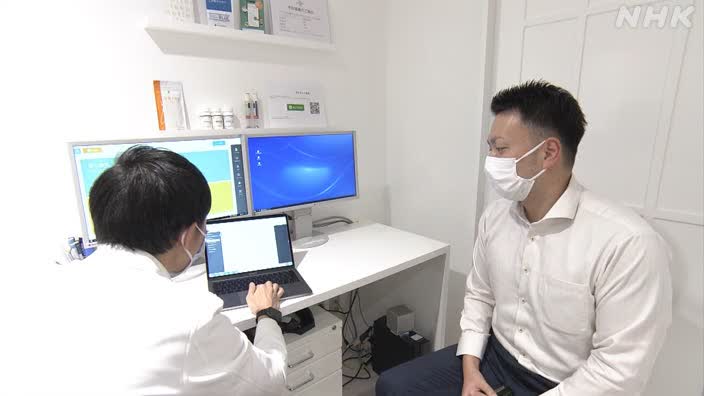

記録されたデータは本人の同意のもとで医療機関と共有できます。クラウドサービスを介して、医師とパソコンでデータを見ながら診察を受けることもできます。

診察の様子を取材した日、医師が八木さんに説明したのは「セカンドミール効果」でした。朝食を「飲み物を飲んだぐらいでほぼ食べていない」ことがあったという八木さんに、医師は「『セカンドミール効果』で、朝あまり食べていないと昼食の時に炭水化物をとると(血糖値が)ぐっと上がりやすくなる」と話しました。

患者のふだんのデータが分かることで、きめ細かい指導や、より正確な診断につながるといいます。

山村聡 医師

「その人の生活スタイル、いろいろな個人に属している情報がたくさん集まってくる。いろいろな病気の予防法がより精度が上がってくると思う」

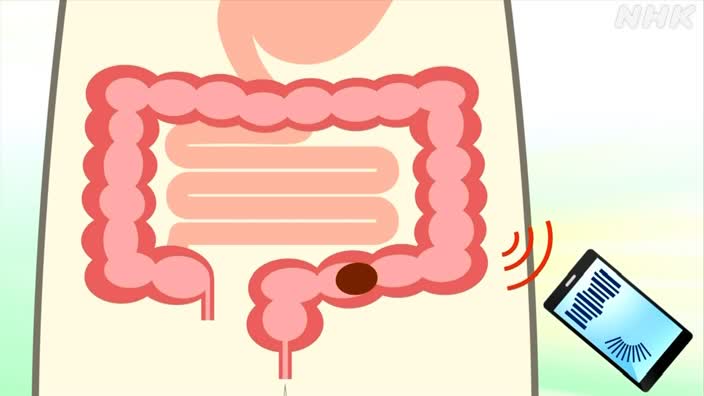

腸の「音」 スマホで計測、状態を評価

最近、関心の高い「腸活」。腸の健康を保つためのデジタルヘルスもあります。大手飲料メーカーの子会社は2月、腸の状態を見える化するアプリを発表しました。

スマートフォンのマイクをおなかにあてると、腸が内容物を送り出そうと動く音を聴診器のように計測します。そしてAI=人工知能が音の回数を分析して腸の状態を評価します。

アプリでは腸の音に加えて便の状態を入力することで、「ユルユル」や「カチカチ」など7種類の中から分類します。

アプリでは、海藻類を食べるなどそれぞれに適した腸活が提案され、記録をつけながら続けることができます。

サントリーグローバルイノベーションセンター 研究部 金川典正さん

「一人一人に最適な腸活を提案したり。アプリケーションを使っていただくことで皆様に健康になっていただきたい」

こうしたデジタルヘルスの取り組みは、ほかにも食事の時に食べ物をかむ回数を計測して食生活の改善につなげようというアプリや、禁煙を支援するアプリなどもあり、今後、市場規模が拡大すると予測されています。

(おはよう日本 酒井佑陶)

【2023年5月2日放送、初回放送3月1日】

あわせて読みたい