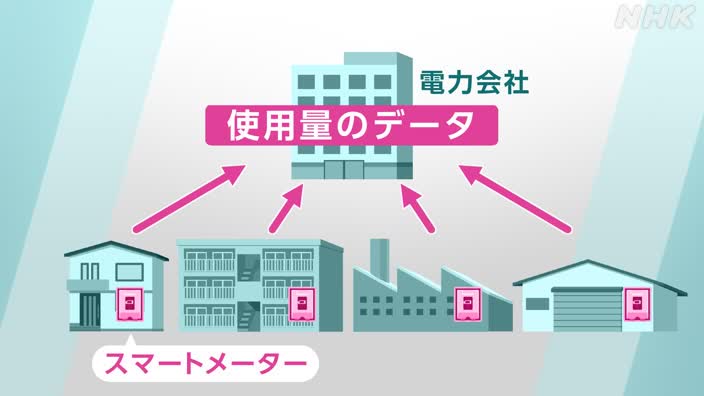

全国のほとんどの世帯や事業所には電力の使用量を自動で計測する「スマートメーター」が設置されていて、電力会社には使用状況を示す膨大なデータが集められています。この「電力データ」が法律の改正によって電力会社以外も利用できるようになり、幅広い分野で活用が始まっています。

要介護手前の「フレイル」大丈夫? 電力データで把握

高齢化が進む長野県松本市は2022年から、中部電力と共同で電力データを使った介護予防の取り組みを始めています。

注目したのは、体や認知の機能が低下する要介護手前の「フレイル」という状態です。

電力会社 プロジェクトマネージャー 山本卓明さん

「冬場になって活動量が落ちてきて、フレイルになっているおそれが高い」

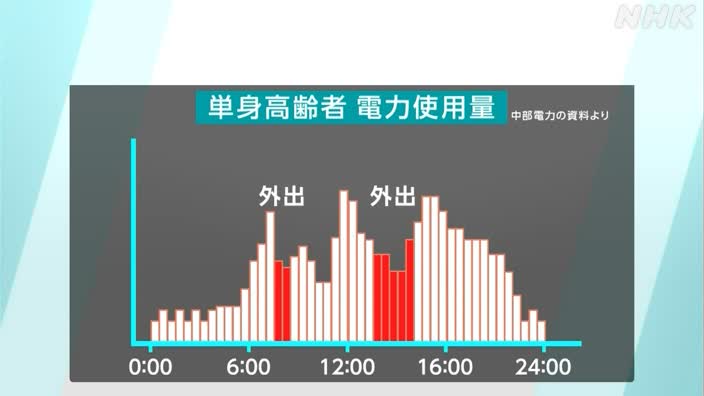

健康な1人暮らしの高齢者が、1日の時間ごとにどのくらい電力を使っているか、電力使用量のモデルを見ると、起床したあとは使用量が増え、就寝すると減ります。また日中に外出した時も使用量は減ります。

介護予防の取り組みでは、こうした電力使用量のデータを本人の同意のもとでAI=人工知能で分析します。

電力の使用状況にメリハリがなくなるなどすると、フレイルの可能性が高いとして、表示されます。電力の使われ方から高齢者本人も気づきにくいささいな変化を捉え、フレイルの可能性がある人には保健師が自宅を訪問するなど、健康管理に役立てようとしています。

取材した日は、保健師が高齢者の家を訪れ、この取り組みについて説明。高齢者の女性は「ありがたい。自分ではふつうに生活していても、客観的に評価してもらえれば」と話していました。

松本市 健康づくり課 横内忍 課長補佐

「月ごとにフレイルになった方が分かると、そのタイミングで関わることができる。早期介入に役立つのではと感じている」

CO2排出量の算出にも活用

大成建設が東京都内で行っている、地下調節池の工事現場。ここでは1日で3万キロワットアワー程度の電力を使っています。

この建設会社は、全国の建設現場で排出される二酸化炭素(CO2)の量を自社のシステムで算出してきました。ただ、地域ごとに火力発電や太陽光発電といった発電方法の割合が違うため、CO2の排出量の集計には手間がかかっていました。

そこでこの建設会社は、IT企業に期待を寄せています。IT企業「リバスタ」は膨大なデータの管理にノウハウを持ち、法律の改正により電力データの分析に参入しました。

電力データを分析するIT企業 東修平 事業本部長

「手間なく集計ができる形に支援させていただけると考えている」

建設会社 髙橋健吾 課長

「データ管理ができれば把握が非常に楽になり、CO2を減らすことにより注力できるようになってくる」

電力データはほかにも、子どもの見守りや地域の空き家の状況の把握に役立つことも期待されているそうです。

個人情報の取り扱い 適切な運用を

ただ、電力データを活用するには利用者の同意を得ることが重要で、適切な運用が求められます。

情報通信ネットワークに詳しい東京大学大学院の森川博之教授は次のように指摘しています。

東京大学大学院 森川博之教授

「電力データを使う際は、本人の同意を得た上で個人情報の取り扱いを徹底する必要がある。また、データを使用する事業者の信頼性の確認も重要だ。電力は誰もが使うインフラで、適切に管理して使うことができれば、掛け合わせしだいで多様な価値を生むのではないかと期待している」

(科学文化部 長谷川拓)

【2023年2月1日放送】

あわせて読みたい