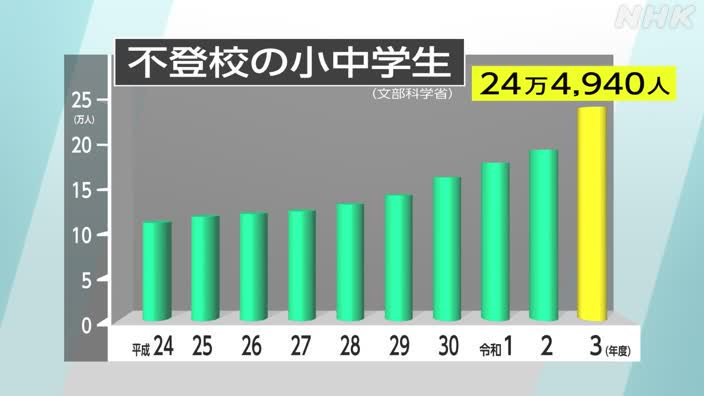

2021年度の小中学生の不登校は24万4940人(文部科学省まとめ)で過去最多となりました。コロナ禍の環境変化が影響しているとみられます。

不登校の子どもを支えるため、デジタルを活用した新たな取り組みが始まっています。

不登校の子どもの自宅学習 「支援員」がサポート

鳥取県教育委員会が設けた、不登校の子どもを専門にサポートする「自宅学習支援員」。その一人の秋田治さんは16人の小中学生を担当しています。

秋田さんは、子どもたちが自宅の端末でどのような学習内容を、どのくらいの時間行っているかなどを把握し、その進ちょく状況にあわせてメッセージを送ります。

鳥取県教育委員会 自宅学習支援員 秋田治さん

「『ちょっと学習を頑張ろう』とメッセージを送った。その子の状況にあわせて、いろいろな助言や指示をしてモチベーションを高めるようにしている」

「自信」を育む AI搭載のデジタル教材

不登校の子どもが抱える悩みの一つが学習の遅れです。そこで鳥取県教育委員会では「デジタル教材」を取り入れました。

どんな教材なのでしょうか。例えば分数の問題では、「3/4」と「2/3」を比較し「大きいほうはどちらか」を答えます。間違えると、画面に「惜しい!次の問題でもう少し細かく確認してみよう」という言葉が出てきました。

すると次の問題では、「9/12」と「8/12」を比較し「大きいほうはどちらか」を聞かれました。分母を同じにした数字を比較する、より簡単な問題が自動的に出題されたのです。

教材にはAIが搭載されていて、子どもたちが理解できるところまでさかのぼって出題してくれます。子どもの学年にかかわらず解ける問題から進められるため、自信がつくといいます。

ログインを「出席扱い」にする自治体も

さらにログインのデータが残るため、教育委員会はことしから、教材へのログインなどを「出席扱い」として記録するよう、県内の小中学校に通知を出しました。

21年度、デジタル教材などを使って自宅で学習し、出席扱いとされた小中学生の数は1万人を超えました。これは前の年度の4倍を超え、急増しています。

鳥取県教育委員会 いじめ・不登校総合対策センター 澤 勝也 次長

「不登校の子たちが自分なりに頑張りたいと思ったときに、その頑張りをどういう形で認められるだろうか。子どもたちが『まず頑張るぞ』と踏み出した1歩がログイン。それも努力の1つとして認めて、指導要録上の出席扱いになっていくように、なりやすくなるようにという願いを込めた」

「成績」へ結びつけること目指す

教育委員会では週に一度、生徒と面談も行っています。

自宅学習支援員の秋田さんがサポートしている中学2年の生徒は、ことし春ごろから学校へ行くことが難しくなりました。

当初はデジタル教材にログインすることにも前向きになれなかったといいますが、教材を使うことで徐々に解ける問題が増えたと実感できて、モチベーションの向上につながったといいます。

この生徒は「諦めそうになることもあるが、『無理せず頑張ってね』と言われたことがいちばん心に残ったというか、頑張るきっかけになった」と話しました。

鳥取県教育委員会によると、デジタル教材で学習が進んだことで「次の進学に前向きになれた」とか、「学校に通いたくても通えなかった子どもたちが通えるようになった」といったケースもあるということです。

デジタル教材を開発した東京の会社「すららネット」は、デジタル教材の活用が「出席扱い」となるだけでなく、今後は子どもの進学のためにも、デジタル教材での学習が「成績」に結びつくよう、教育機関との連携を図りたいとしています。

教材を開発した会社 湯野川孝彦 社長

「子どもたちが、たとえ不登校であっても社会に出たときに活躍するというのが、我々が目指すべき姿。出席扱いの次には成績がきちんとつく。不登校でも家でコツコツやっていたら、学習ログを見て成績がつく。それで進学に何の差し障りもないというような。次の未来としてはそれがあるんじゃないか。小さな種火から広げていきたい」

【2022年11月29日放送】

あわせて読みたい