【画像を選択すると動画をご覧いただけます】

食品などの値上げが相次ぐ中、政府はあさって9日、追加の物価対策を取りまとめます。いま物価のニュースを考えるポイントは3つ。

「政府の追加対策と効果は?」

「物価の上昇 いつまで?」

「賃金は上がる?」

安藤隆キャスターが詳しく解説します。

「小麦」「飼料」「ガソリン」など物価対策を検討

政府の追加対策は「小麦」、家畜の餌の「飼料」、「ガソリンなどの燃料価格」を中心に検討されています。

まず小麦は国内で使われるものの約9割を輸入小麦が占めていて、政府が一括で輸入し製粉会社に売り渡しています。国際的な価格動向を踏まえると10月から売り渡し価格が2割ほど上がってしまう見込みでしたが、今回、価格を据え置く対策をとる予定です。

また飼料もいまの価格水準を据え置き、畜産農家を支えつつ肉類などの値上がりを抑えることを検討しています。

そしてガソリンなどの燃料価格は、1月から続けてきた石油元売り会社への補助金の延長を検討しています。

このほか電力料金などの対策も検討されています。

こうした対策は一定の効果はあると思いますが、財源を考えればいつまでも続けられるものではありません。また、これで家計や企業の負担感が一気に和らぐかといえば、そう簡単ではありません。

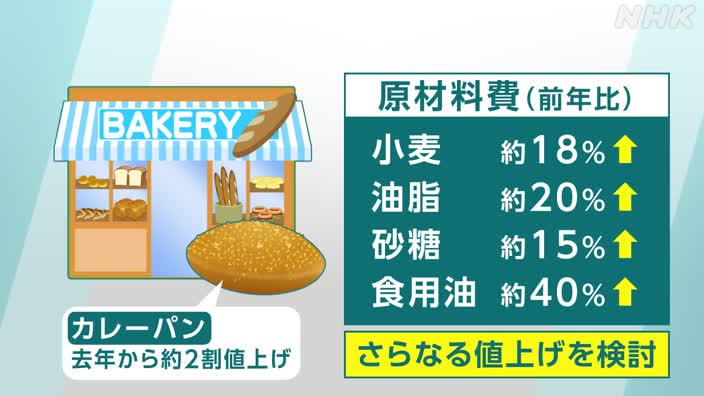

東京都内のあるパンの店は小麦価格の据え置きを歓迎しながらも、「今後さらなる値上げを検討せざるをえない」と話しました。パンの原材料は小麦のほかにも、油脂が約20%、砂糖が約15%、食用油は約40%も値上がりしています。店はことしすでに、2回にわたり商品の7~8割について値上げを余儀なくされていて、例えばカレーパンは2021年に比べ2割の値上げになっています。

値上げ一服は来年夏?

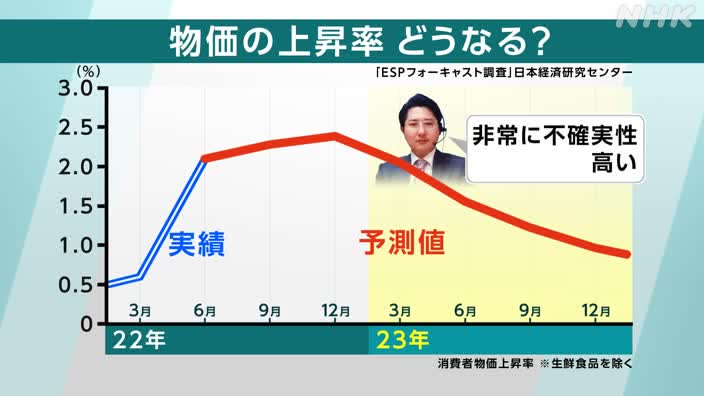

物価の上昇はいつまで続くのでしょうか。

民間のエコノミストが予想する今後の物価の伸び率を見てみましょう。物価の上昇は続きますが、その伸び率は2023年になるとペースダウンしていく予想になっています。

ただ、みずほ証券チーフエコノミストの小林俊介さんは今後の物価の見通しについて「非常に不確実性が高い」としています。カギになるのが"エネルギー価格”と"円安"の今後の動向です。

みずほ証券 チーフエコノミスト 小林俊介さん

「冬を迎えるにあたってロシアと欧州を結ぶ天然ガスのパイプラインにトラブルがある可能性を考えると、まだもう一段エネルギーなどの資源価格が上がる可能性は残されている」

「(円安については)日米、あるいは日本とほかの国との間で金融政策の方向性がどんどん開いていく中、まだ為替レートが円安になっていく可能性は残されている」

小林さんは、「値上げが一服した」と私たちが実感できるのは、2023年の夏ごろになるのではないかとみています。

チーフエコノミスト 小林さん

「電力価格については年末、年度末までは少し上がり続けるだろうと思うし、それを受けて企業全般が値上げをするとしたら次の春までということだろうと思う。そのあとようやく家計からみた時には『物価上昇が落ち着いてきたなあ』と」

「希望的な観測になってしまうけれども、もし来年の春までに経済のパイが広がっていく、そして企業収益が広がっている状況が実現するとしたら、次の春闘でベースアップが起こる。そうすると4月以降は家計の所得が上がっていくという中で『この所得でこの物価の落ち着きであれば生活がだいぶ楽になってきた』という声が、来年の春から夏にかけて起こっているかもしれない」

2023年の夏という予想を聞くと、まだまだ現在の厳しい状況が続くと感じます。

来年の春闘 賃上げの大きなカギに

何より重要になってくるのが賃金の引き上げです。2023年の春闘が大きなカギになってきます。今の物価高を前提にして労使交渉が行われるので、円安でメリットを受けている輸出企業などを中心に率先して賃上げをしてほしいと思います。

また日本全体として賃金引き上げの原資を増やしていくために、感染対策と経済活動再開の両立を進め、国内の景気回復を確かなものにしていく必要もあると思います。

そのうえで、より長い目で見て企業の稼ぐ力が増えるよう官民総出で取り組んで、賃上げが途絶えない流れをつくることが大事になります。

【2022年9月7日放送】

あわせて読みたい