アメリカの中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)は日本時間の17日、政策金利を0.25%引き上げてゼロ金利政策を解除することを決めました。そのねらいは何か?日本への影響は?コンパクトに解説します。

約40年ぶりの物価上昇率 インフレ抑制ねらう

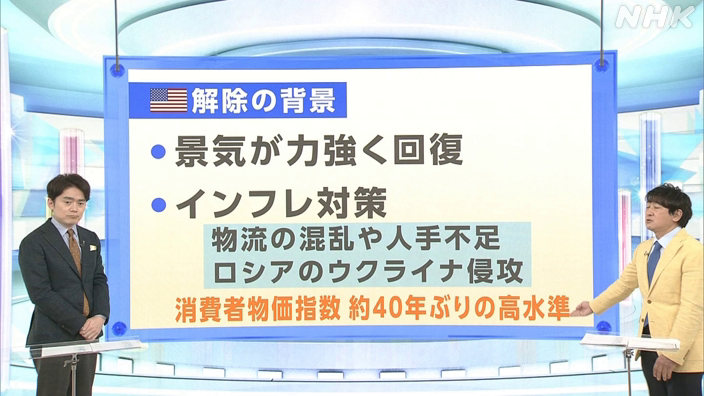

まず金利引き上げの背景です。一つは景気が力強く回復していること、もう一つはインフレ対策です。

アメリカでは物流の混乱などで需要に供給が追いつかないことや人手不足で賃金が上昇していること、さらにロシアによるウクライナへの侵攻によるエネルギー価格の上昇が加わって、消費者物価指数が約40年ぶりの高い水準になっています。

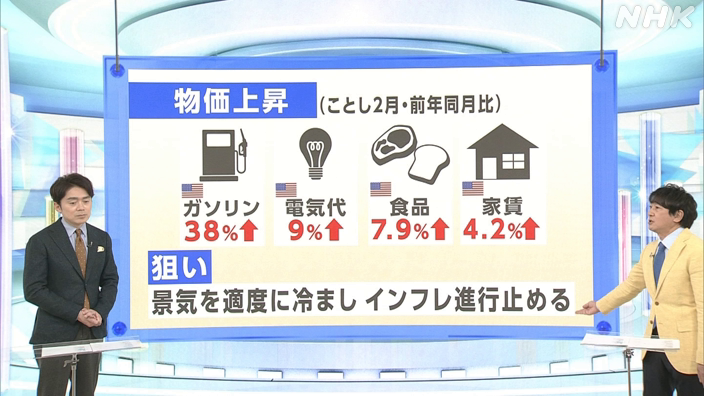

中でも2月のガソリン価格は前年の同じ月に比べ38%も上昇しました。アメリカは日本以上に車社会ですから経済にとって痛い状況です。

また電気代は9%、食品は7.9%、家賃は4.2%上昇しました。

生活に不可欠なモノやサービスがこれだけ値上がりすると、ほかの買い物に使えるお金が少なくなり、消費が落ち込んで景気が悪化することが懸念されます。

そこで金利を引き上げることで景気を適度に冷まし、インフレの進行にブレーキをかけようというのが、今回の金利引き上げの大きなねらいです。

引き上げ幅は慎重 ウクライナ要因に配慮か

今回注目されたのは金利の引き上げ幅でした。インフレの勢いが強いだけに0.5%の大幅な引き上げが必要だという声もありましたが、実際には0.25%という最小単位の上げ幅となりました。

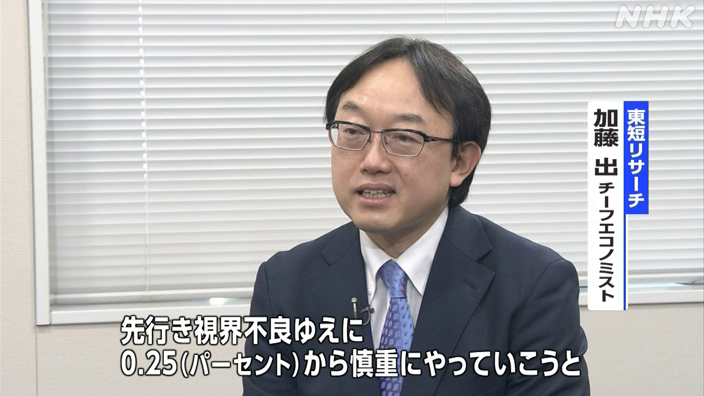

この判断について、東短リサーチの加藤出チーフエコノミストは次のように分析しています。

東短リサーチ 加藤出チーフエコノミスト

「足元でインフレが非常に心配ではあるものの、ウクライナ要因によってアメリカ経済の成長の見通しが下がっていく可能性があるので、先行き視界不良ゆえに0.25%から慎重にやっていこうと」

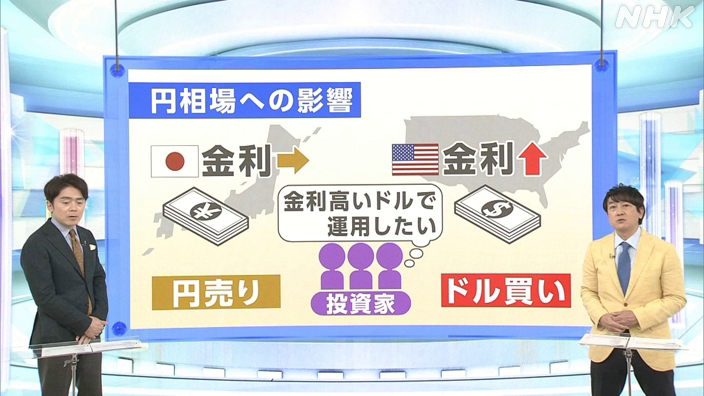

日本では円安進む?

今回のFRBの決定は日本経済にどのような影響を及ぼすでしょうか。さっそく大きな影響を受けているのは円相場です。3月17日は一時1ドル119円台まで円安が進みました。

日本では17、18日にかけて金融政策を決める日銀の会合が開かれており、現在の金融緩和を続ける見通しです。

こうした中で投資家は、金利が低い円を売り、金利が高くなるドルを買って運用することでより多くの利益をあげたいという動きが強まりそうです。

東短リサーチ 加藤チーフエコノミスト

「FRBを中心に海外の中央銀行が金利を上げていくけれども日本銀行は動かないとすると、じりじりと一進一退しながら円安が進んでいく可能性は十分ある」

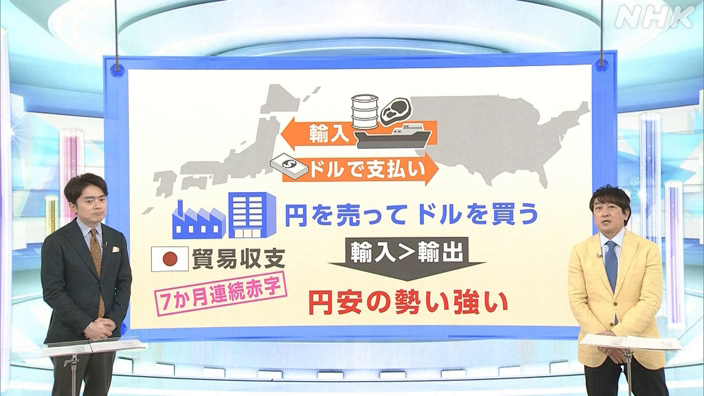

さらに円安にはもう一つ大きな要因があります。

それが日本の輸入額の推移です。原油価格などの値上がりで増加傾向が続いていて、2月には7兆8583億円と前年の同じ月に比べて34%増えています。

企業は外国からモノを買うとドルで代金を払います。この時、円を売ってドルを買わなければいけないので円安につながっていきます。

日本から輸出する場合は逆の動きになりますが、日本では輸出額から輸入額を引いた貿易収支が7か月連続で赤字になっています。輸入額のほうが輸出額よりも大きいことから円安の勢いが強くなるのです。

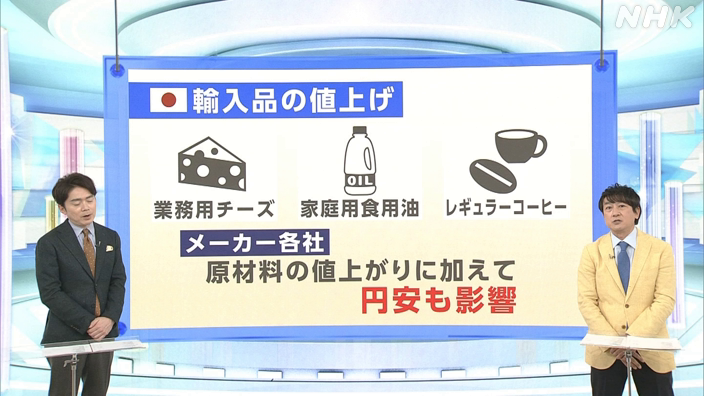

仮に円安が進めば、海外から買うモノはますます割高になります。すでに海外から輸入されている業務用チーズや家庭用食用油、レギュラーコーヒーなどが値上がりしています。メーカー各社は要因として、原材料の値上がりに加え円安が進んでいることの影響もあるとしています。

私たちの家計にも響く円安の動き、今後も注意してみていきたいと思います。

(解説委員 神子田章博)

【2022年3月18日放送】