科学と文化のいまがわかる

原子力

“半月で決断”実は4年前から議論 上関町「中間貯蔵施設」計画

2023.10.17

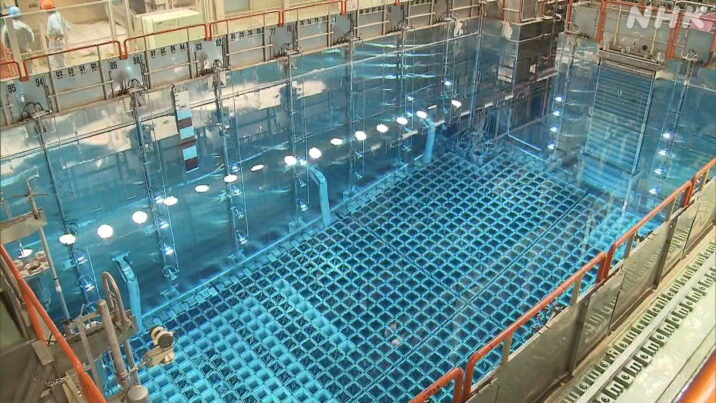

全国の原発で課題となっているのが、たまり続ける使用済み核燃料だ。

再稼働が進むにつれて、各地の原発では燃料プールがひっ迫し、運転継続が危ぶまれる事態になっている。

こうしたなかことし8月、中国電力が突如、山口県の上関町に使用済み核燃料を一時的に保管する「中間貯蔵施設」の建設に向けた調査を打診。

半月後、町は受け入れることを表明した。

“スピード決断”の背景に何があったのか。

取材すると、4年前から水面下で議論が行われていたことが明らかになってきた。

原発に翻弄されたまち

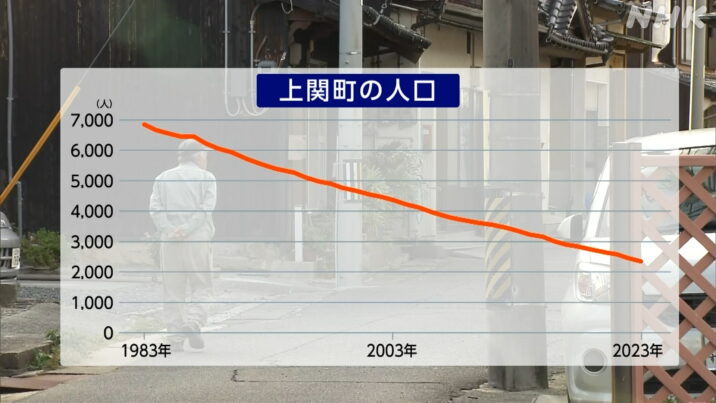

瀬戸内海に面する人口2300の町、山口県上関町。

この町に原発計画が持ち上がったのは40年余り前の1982年。

当時の町長が過疎化と高齢化に歯止めをかけようと誘致した。

その後、県知事が原発の建設に同意したことなどから上関原発の建設計画は正式に進む。

町は交付金で温泉施設や道の駅を建設するなど地域の活性化に力を入れてきた。

しかし工事計画は、2011年に起きた東京電力・福島第一原発の事故を受けて中断。それから12年以上がたっても凍結されたままだ。

ことし8月。その上関原発の計画を進めてきた中国電力が、新たに使用済み核燃料を一時的に保管する「中間貯蔵施設」の建設に向けた調査を実施する意向を町に打診した。

中国電力は松江市に島根原発を抱えていているものの、貯蔵量はひっ迫していない。

調査は使用済み核燃料の保管場所確保が喫緊の課題となっている関西電力と共同で行うとされた。

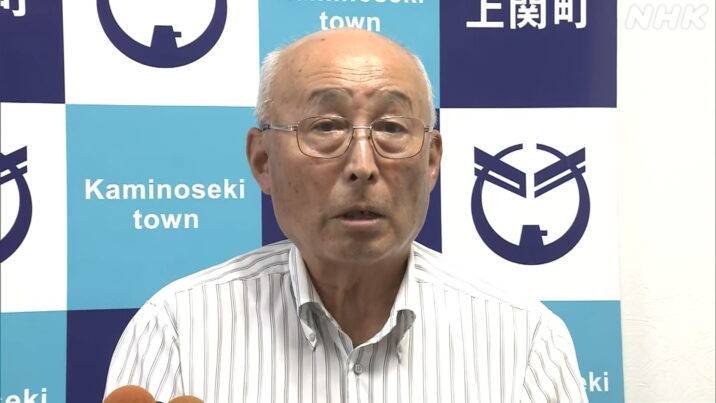

突然と思われた調査の打診。ところが、西哲夫町長が受け入れを表明したのはそのわずか16日後だった。

町の臨時議会で表明し、中国電力にはその日のうちにFAXで回答したという。

(西 哲夫町長)

「上関町は41年間も国策に翻弄されてきた。町の人口も3分の1に減って、第1次産業も壊滅状態。現実を直視して考えないと、この町はもう耐えられない。町民の生活も守っていかないといけない。」

議論は4年前から

西町長はなぜ、“突然”の申し入れを速やかに受諾したのか。

取材を進めると町の執行部や議員たちが、「中間貯蔵施設」の受け入れの可能性について4年前から水面下で議論を行っていたことが明らかになってきた。

その様子が記されていたのは、町議会の全員協議会の議事録。町議会議員が町の課題を話し合う場だ。

慣例として非公開とされていたが、NHKは町に対して情報公開請求を行い、ことし9月までの25回にわたる議事録を入手。

議員たちが原子力施設を視察した際の報告書も手に入れた。

「中間貯蔵施設」に関する検討の発端となった出来事が記されていたのは、2019年の議事録だ。

議会は定例的に原発の視察を行っていたが、この年の10月に予定されていた視察は3月の議事録では鹿児島県にある川内原発とされていた。

それが9月の議事録では突如、茨城県東海村にある使用済み核燃料施設の保管施設に変更されていたのだ。

この施設は使用済み核燃料が「キャスク」と呼ばれる放射性物質を閉じ込める分厚い金属の容器に保管されていて、「中間貯蔵施設」と同じ構造だ。

10月に実施された視察について、当時、議長を務めていた西町長の感想が報告書に残っていた。

「何の防御服も着用せず管理棟に入れたり、ふれてみたりできるのは高い安全性が確立されている証」。

視察先が変わったのはなぜなのか。取材を進めたが、前の町長が議員に持ちかけたという話がある一方、議員から前町長に提案したと話す人もいて、確たる経緯はわかっていない。

非公開の議論 「当時はそれでよかった」

この視察には、原発に反対する議員も参加していた。

原発建設に反対する住民グループの幹部を長年努めてきた元町議会議員の清水敏保さん。

清水さんは前の町長から、視察の目的が「中間貯蔵施設」についての勉強だと聞かされたという。

当初は参加しないつもりだったが、「議員全員が賛成しない限りは、『中間貯蔵施設』の議論を進めない」と説明されて参加したという。

(清水さん)

「急に議員視察に行って、とにかく勉強してきてほしいと当時の町長に言われて。(行ってみると)倉庫みたいなのに入って、これで大丈夫なのかなと。地震があったらどうなるのかなと不安はありました。」

原発にも「中間貯蔵施設」にも反対する清水さんだが、全員協議会という住民に非公開の場で議論することをどう考えていたのか。

記者がそう尋ねると、清水さんは、「当時はそれでよかった」と話した。

その理由として挙げたのは、町の歴史だ。

町は原発建設で地域振興を図ろうとする推進派と安全性や漁業への影響を懸念する反対派に二分され、激しい対立が続いてきた。

選挙があるたびに分断が深刻化し、親子や親戚、友人であっても、意見の違いから口をきかないようなこともあったという。

原発の建設計画が中断されたことで、沈静化していていた対立を二度と招かないために、議論を表沙汰にしたくなかったという。

(清水さん)。

「やっと原発で分断されていた町が戻りつつある中で、また推進・反対でもめるんだということが一番真っ先に頭に浮かんできた。最初にみんなに諮るのもあるとは思いますが、当時、私は非公開でよかったんだと思っています。」

政府の原子力政策の転換で

議事録をさらに読み解いていくと、議会はその後もたびたび原子力関連施設を視察していたが、「中間貯蔵施設」という文言はほとんど出てこなくなった。

再び「中間貯蔵施設」についての議論が活発化したのは2022年12月。

きっかけは、岸田総理大臣がこれまで「想定していない」としていた原発の新増設についても踏み込んだ、原発を最大限活用する方針を打ち出したことだった。

上関町でも原発の建設計画が進むのではないかという機運が高まり、12月議会では建設の見通しについて尋ねる質問も出された。

しかし、政府の原発を最大限活用する方針は、まずは廃炉となった原発の建て替えを対象に進めることにとどまり、上関原発のような原発の新設までは言及されなかった。

ことし3月の全員協議会の議事録には、西町長が中国電力からも建設の見通しは立っていないという説明があったとした上で、次のような発言をしたことが記されていた。

(西町長)。

「(中国電力に)町の状況を考えて何かできる支援策はないのか再度支援要請をお願いしておきました。私の感触では中国電力として町の実情を鑑み、今後検討してくれるのではないかと期待しています。」

このとき町長が要請した「支援策」が具体的になんだったのかは言及されていない。

ただ、1週間後の全員協議会では、議員からの質問に対し町が「中間貯蔵施設」を受け入れれば、50年間で360億円の交付金を町が得られるという試算を示した。

賛成 背景には厳しい財政状況も

説明を聞き、「中間貯蔵施設」の受け入れの思いをより強くしたという議員もいる。

そのひとり、古泉直紀さん。

(古泉議員)。

「1人でも多くの人に上関町に残ってもらいたいというのが願い。『中間貯蔵施設』による財源は、町にとって必要なものと思っている。」

話を聞くと、町の厳しい財政状況への強い危機感を訴えた。

上関町の今年度の当初予算は30億円規模。このうち自主財源はわずか18%で、残りの大部分を地方交付税でまかなっている。

人口もこの40年でおよそ3分の1に減少。高齢化率は50%を超え、中国地方の自治体で最も高くなっている。

(古泉議員)。

「人口が減っていけば町としての機能も果たせなくなるんじゃないか。まちの将来を考えんといけない。」

前の町長が、進めるならば全会一致を前提としていた中間貯蔵施設をめぐる議論。

10人の議員のうち、いまも3人が反対している。

こうした状況について、現在の西町長に見解を聞くと、次のようなコメント回答が寄せられた。

(西町長のコメント)

「臨時議会で賛成の立場の議員の方が多いように感じたので調査を受け入れた。調査段階から議論を長引かせると住民の分断を招く可能性があると思い、判断はすぐに行った。住民に丁寧に説明する場をしっかり設けていきたい。」

調査は今・・・

上関町が中間貯蔵施設の建設に向けた調査を受け入れを表明した当初は、10月にも地質調査が始まるとみられていたが、現時点では調査開始の見通しが立たない状況だ。

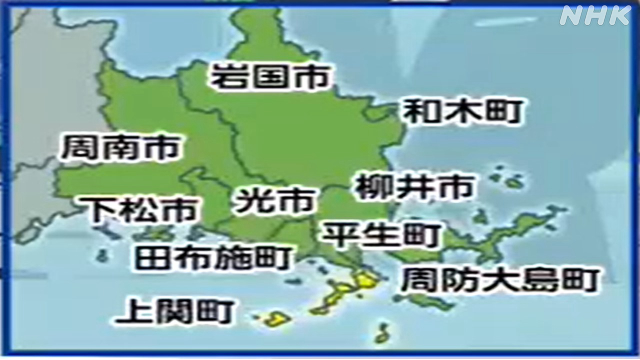

その理由のひとつが、周辺自治体からの不安の声だ。

NHKは9月末から10月上旬にかけて周辺の9つの市と町にアンケート調査を行い、すべての自治体の市長や町長みずからの回答を得た。

中間貯蔵施設の建設に向けた調査を上関町が受け入れたことへの評価をたずねたところ、

4つの自治体が「どちらかというと評価しない」。

5つの自治体が「どちらともいえない」と回答。

また、施設の建設や調査に向けた情報については、

すべての自治体が「不十分」もしくは「どちらかというと足りない」と回答。

その上で8つの自治体は住民理解が必要とした。

周辺自治体の理解が得られていない現状が浮き彫りになった。

山口県の村岡知事も、「中間貯蔵施設」の建設に同意するか判断する上で周辺自治体の理解も重要な要素と明言している。

場当たり的な政策のつけが

「中間貯蔵施設」は政府が掲げている「核燃料サイクル」では、もともと必要とされていなかった。

原発から出る使用済み核燃料は、再処理してプルトニウムなどを取り出し再利用する計画だが、中核を担う青森県六ヶ所村の再処理工場はトラブルなどで完成時期が大幅に遅れ、各地の原発の燃料プールには使用済み核燃料がたまり続けている。

電気事業連合会によると、2023年6月末時点でおよそ半数の原発で燃料プールのすでに8割以上が埋まっていて、各地の原発でひっ迫しつつある。

燃料プールが満杯になると原発の運転ができなくなる可能性があるため、政府は中間貯蔵施設などで容量を確保せざるを得なくなっていて、場当たり的とも言える対応になっている。

専門家はこうした政策のつけが一部の地域に押しつけられる形になっているとして、次のように話している。

「発電所を受け入れている地域や交付金を必要としている過疎地の問題としてとらえるのではなくて、自分たちが使ってきた原子力発電の後始末という意味では、『中間貯蔵施設』も『核のごみ』の処分場も一緒。われわれ自身の問題として考える必要がある。」

エネルギー政策が地域の分断を生むことを繰り返さないために、原発の再稼働を進めるならば、政府と電力会社は「中間貯蔵施設」について全国で理解を得られるよう、丁寧な説明をする責任がある。

(10月18日「NHKニュース おはよう日本」で放送)

NEWS UP”核のごみ“調査受け入れか否か 16年越しで再燃した議論 長崎・対馬

NEWS UP”核のごみ”どうする 住民に対話しづらい空気が・・・

NEWS UP核燃料サイクル政策 進むも退くも

ご意見・情報 をお寄せください