科学と文化のいまがわかる

科学

宇宙につながる「さんずの川」って?

2018.02.16

「宇宙遊泳」=スペースウォークと聞くと、宇宙服を着た宇宙飛行士が、真っ暗な宇宙空間を自由自在に動き回る、SFのような様子を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。この宇宙遊泳を駆使して、宇宙船や宇宙ステーションの外で作業を行う「船外活動」は、宇宙飛行士の仕事の中でも、誰もが一度は経験したいと願う花形です。

2月16日の午後9時すぎ、この任務に、国際宇宙ステーションに長期滞在している日本人宇宙飛行士の金井宣茂さんが挑みました。「船外活動」は誰もができるわけではなく、これまで宇宙に行った日本人宇宙飛行士12人のうち経験者は、金井さん以外に土井隆雄さん、野口聡一さん、星出彰彦さんのわずか3人です。船外活動とはどのような任務なのか。そこで宇宙飛行士が見た「さんずの川」とは?

3回で20時間以上の船外活動を経験

インタビューした2人目は、野口聡一さんです。2005年にスペースシャトル「ディスカバリー」号で国際宇宙ステーションにドッキングし、日本人2人目の船外活動を行いました。船外活動は3回行われ、そののべ時間は20時間に上ります。

※1回目の土井さんへのインタビューはこちら

https://www.nhk.or.jp/d-navi/science/special/special_180216-1/

いまは来年予定されている国際宇宙ステーションでの長期滞在に向けて、アメリカで訓練を行っています。実は、インタビューした前日にも、6時間におよぶ船外活動の訓練を行ったばかりということで、船外活動の過酷さや見どころなどを中心に聞きました

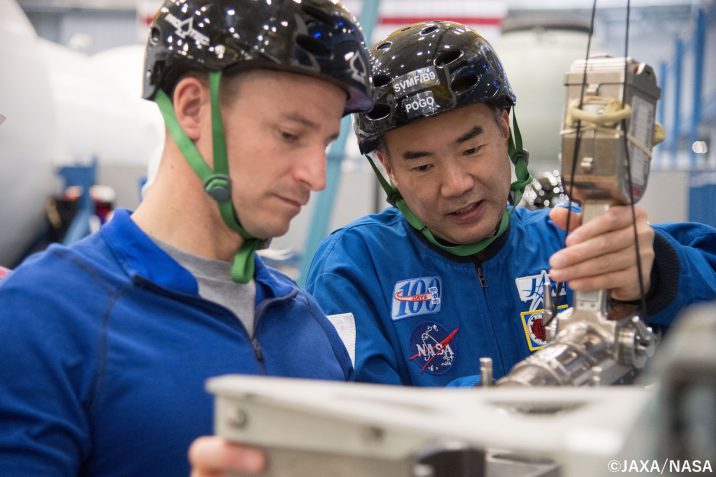

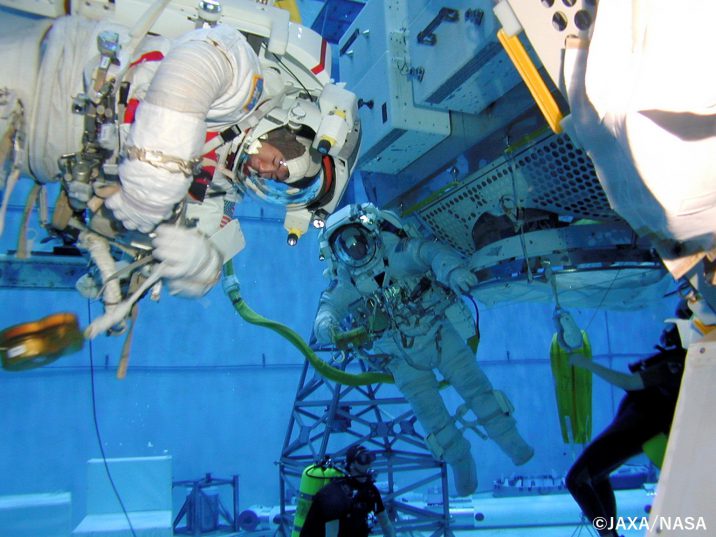

宇宙よりも過酷な潜水訓練

船外活動は、緊急の場合も含め、すべての宇宙飛行士が行う可能性があります。このため、NASA=アメリカ航空宇宙局はすべての宇宙飛行士に無重力を模擬した水中での訓練を課していて、野口さんは2005年のミッションに向けて6時間の訓練を60回もこなしたということです。野口さんによると訓練は実際の宇宙での活動よりも過酷だということです。

野口さん 「水中の浮力を使って、見た感じ無重力に見えるので、訓練としては潜水訓練が適していると思います。ただ、潜水でやっている間は、見た目は無重力に見えますけど、実際には重力がかかっているので、むしろ地上のプールの方が、大変なんです。体力的にきつい。水中で6時間できれば、無重力の6時間はそれに比べれば体力の消耗は少ないと思います。ですから地上の訓練でかなり鍛えることで、実際の船外活動の時には、あまり体力的に限界まで行かずにできるというのがあると思います。」

「さんずの川」を渡る気分

多くの訓練を重ねて挑む船外活動ですが、野口さんによると、それでも実際の現場では、訓練で経験できない極限の精神状態におかれると言います。著書の中でも、出入り口にあたる「エアロック」を出る瞬間を、「さんずの川を渡る気分だ」と書いています。

野口さん 「宇宙服を着て『エアロック』の中がどんどん減圧して行って、その過程で自分はこれからある意味『死の世界』、非常に生きることの厳しさがひしひしと伝わるところに行くということを実感する。その過程がまさに減圧してハッチを開けて、外に出るというところにあるので、そこを私は、生きる世界と死の世界の間の『さんずの川』という言い方で、表現しています。」

船外活動中、地球と自分との間の400キロの空間を遮るものは何もありません。無重力状態なのですぐに落ちて行くことはありませんが、一気に落ちていくのではないかという錯覚にとらわれ、その光景にショックを受けると言います。

野口さん 「まさに遮るものがない、目の前にあるのはまさに地球そのものだけのところにいきなり出ます。びっくりしないように準備するんですけど、それでも実際の宇宙空間に出るときのショックは大きいです。自分と地球の間に何もないところに、生物の本能として、手を離したら落ちちゃうなと感じてしまうのです。」

劇的に変わる昼と夜に戸惑いも

スペースシャトルや国際宇宙ステーションが90分で地球を1周することで、45分ごとに入れ代わる昼と夜。土井さんのインタビューでも、この劇的な変化に強い印象を受けたとのことでしたが、野口さんによると作業に与える影響も見過ごせないということです。

野口さん 「船外活動中は『ここに橋桁が見えている』、『ここにロシアの宇宙船が見えている』と、そういう感覚でやはり周りを見ながら動いているんですけど、そうやって目で見て場所を把握していると、昼から夜に変わったとたんに、まさに『カチッ』と電気を消された感じになって位置関係がわからなくなってしまう。訓練としてはやっていますし、慌ててライトをつけるのですが、実際に外に出てみると、わかっていても夜の世界になると、一瞬どこにいたんだっけということはあるんです。そこで宇宙船の外には手すりに番号が書いてあったり、うそのようですが『エアロックはこっち』っていう矢印が何カ所かあって、何かあったらその矢印に沿って行くようになっていたりもします。」

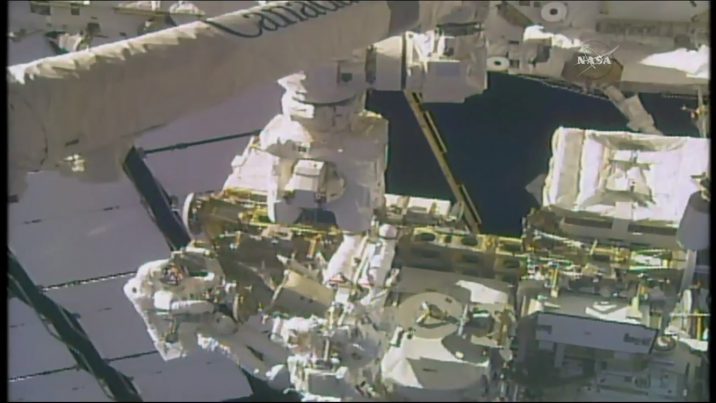

自分と仲間の命を守る

船外活動の最中、もっとも重要になるのが、不測の事態への対応です。宇宙空間は無重力で、空気の抵抗もないため、動作を誤ると宇宙空間に投げ出されてしまいます。常に命綱をつけていますが、万が一切れてしまった時には、背中につけた緊急用のジェットエンジンで戻ってこなければならなくなります。また、アンテナなどに接触して宇宙服が破れてしまうおそれもあるほか、宇宙服の機能を維持する酸素や電池が切れてしまうことにも注意しなければなりません。

さらに、一度の船外活動で宇宙ステーションの外に出られるのは2人だけ。野口さんは、問題が起きても現場にいる2人が、自らの力で乗り越える必要があると言います。

野口さん 「宇宙空間に出るときは3人目が出ることが、今のルールではできないので、2人ですべてを解決しないといけません。例えば、宇宙空間に出ている時、宇宙ごみ『デブリ』が当たると、宇宙服に穴が開いて、空気が漏れてしまいます。その時に、当たり場所によっては重傷になるわけで、動けなくなった人を、残された1人が救い出せるか、動けなくなった人を抱えてエアロックの入り口まで入り、ハッチを閉めて仲間と合流するところまでをできるのか。1人残された時、相手の命がかかった状態で帰ってこなきゃいけない。そこが非常に、メンタル的にも体力的にも大変かなと思います。」

船外活動は月・火星へのステップ

日本人による船外活動は金井さんが4人目です。船外活動の経験を積むことにどんな意義があるのか。野口さんは、将来、人類が月や火星に進出するうえでの最初のステップだと言います。そして、金井さんには自信をもって臨んでもらいたいと話しました。

野口さん 「将来、月や火星で宇宙服を着て活動する場面が出てくることになるが、宇宙ステーションでの完全な無重力での船外活動というのは、ある意味で重力がある中で歩いて作業できる月面や火星よりも難しいんじゃないかなと感じることもあります。宇宙服を着ていないとすぐに死んでしまう文字通りの極限環境で、2人だけで様々な大変な作業を経験していくっていうことは、これは間違いなく、将来人類が地球以外のところに行くときの最初のステップとしては、非常に大事な経験値になっているはずです。宇宙遊泳の姿が将来の宇宙探査、ほかの惑星の移住につながっていくと思います。

金井さんは謙虚で、『僕できます』とかあまり言わない人なんですけど、大丈夫。十分長い間、訓練してきて、十分な技量を持って行っているので、自分に自信を持って、存分に暴れてきて欲しいと思います。」

金井さんは無事に船外活動を完遂!

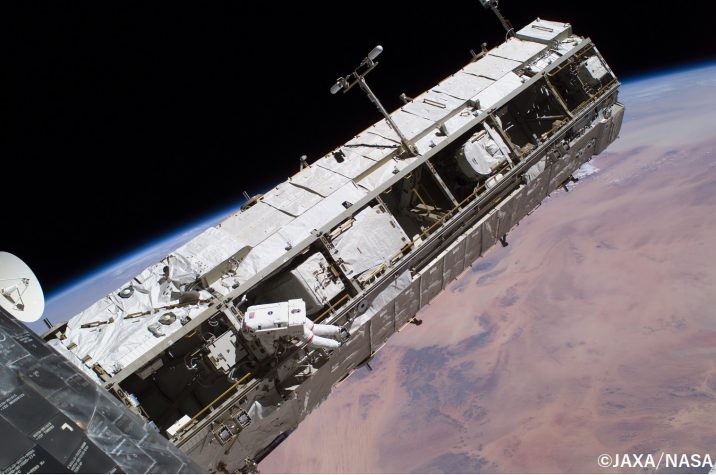

日本人として5年3か月ぶりの「船外活動」。金井さんはミッションを見事にやり遂げました。初めて経験する無重力の中の作業で、最初こそ装置の取り外しや移動にもなれない様子でしたが、地上から先輩経験者である星出彰彦さんのサポートを受けて、次第にスムーズな動きが見られるようになります。結局、主な作業は予定された時間の半分ほどのおよそ3時間で完了することができました。作業の合間にはカメラを手に、地球や宇宙ステーションの写真を撮る様子も見られ、充実した「船外活動」になったようでした。

NEWS UP宇宙で人工衛星を手づかみした男

NEWS UPSFが現実に!世界最大のロケット成功の衝撃

NEWS UP【金井さん取材記⑧】宇宙へ

NEWS UP【金井さん取材記⑦】ロールアウト

ご意見・情報 をお寄せください