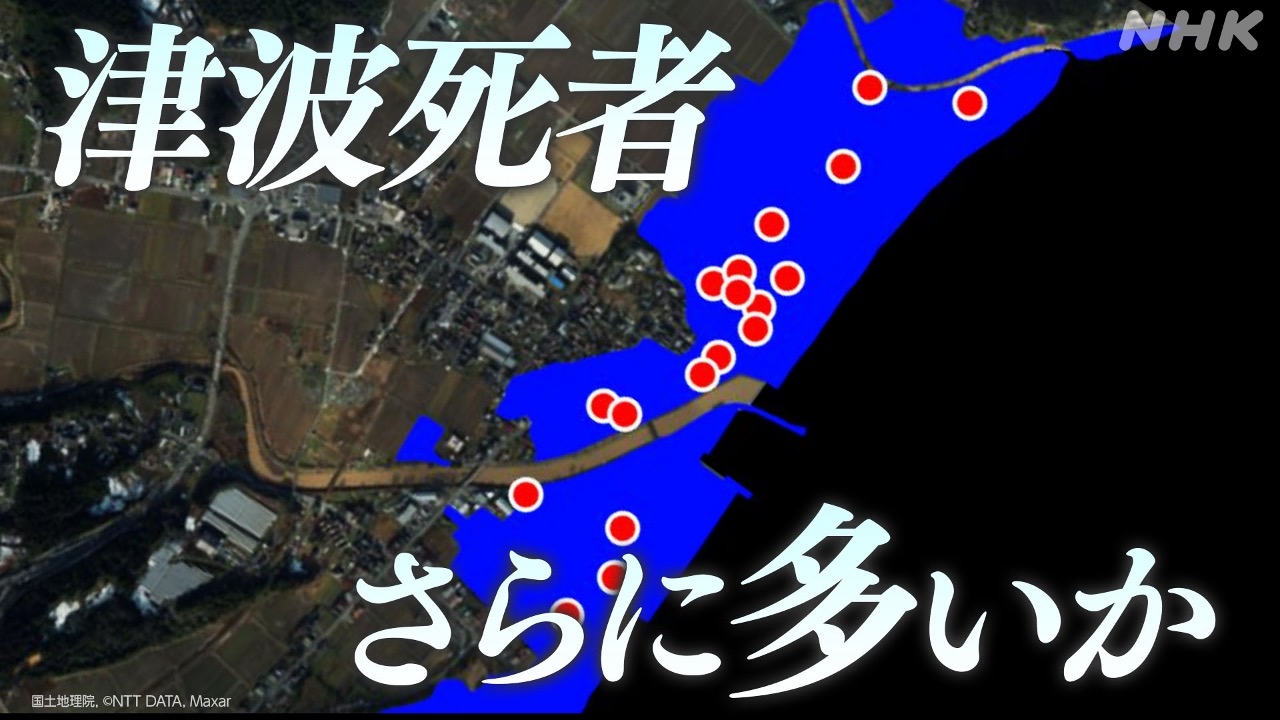

能登半島地震 津波浸水区域内で26人死亡 “倒壊家屋から声” 証言も

能登半島地震で石川県が公表している津波による犠牲者はこれまでに「2人」となっています。

NHKが専門家と被災状況を詳しく調べたところ、津波で浸水した区域では少なくとも26人が亡くなっていたことがわかり、津波による犠牲者はさらに多い可能性があります。

中には倒壊した家屋に閉じ込められたり避難を妨げられたりしている間に津波に襲われた人もいて、専門家は「津波対策のうえでも耐震化が重要だ」と話しています。

※分析は2024年3月26日までに得られた情報を用いています。

2024年4月に放送したニュースの内容です

目次

津波による死者 石川県の発表は“2人” ところが…

2024年1月に発生した能登半島地震では、石川県珠洲市や能登町で津波が高さ4メートル以上に達し、被害を拡大させたことが分かっています。

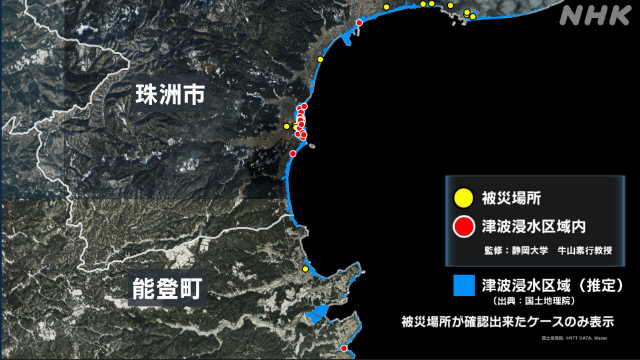

NHKは能登半島地震でこれまでに死亡が確認された214人について、被害にあった場所や状況を調べ、災害時の防災行動に詳しい静岡大学の牛山素行教授とともに分析しました。

その結果、津波で浸水した区域で亡くなっていた人は、珠洲市宝立町を中心に少なくとも26人いることがわかりました。

津波による犠牲者は、石川県が遺族などの了承が得られたとして公表しているのは2人ですが、牛山教授は現場にいた人の証言や被災後の建物の状況から、ほかにも少なくとも4人が津波に襲われて亡くなった可能性があるとしています。

このうち2人は、倒壊した家屋に道路をふさがれて避難を妨げられたという証言などから屋外で津波に襲われたとみられ、残る2人は自宅にいて津波に襲われたとみられています。

さらにこの4人以外にも、津波で流失した家屋で亡くなっている人が見つかっているほか、「津波に襲われる前に倒壊した家屋から声を聞いた」という証言も複数あることなどから、牛山教授は津波による犠牲者はさらに多かった可能性もあると指摘しています。

「いつも使える道が通れない」地震直後に避難開始も…

「まさか家の上を歩いて逃げることになるとは、考えもしなかった」

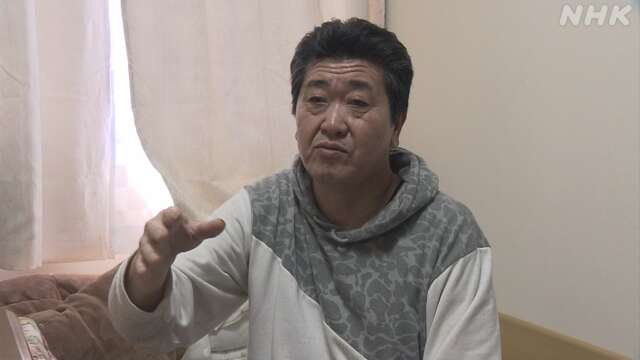

珠洲市宝立町春日野の海沿いの自宅から避難した越後洋一郎さんは、当時のことをそう振り返ります。

越後さんは、地震のあとに出された大津波警報を聞いてすぐに妻と2人で避難を始めました。

海の反対の陸側につながる道は倒れたブロック塀や家屋で完全にふさがれていて、やむをえず車で海沿いの道に迂回しましたが、今度は飛び出したマンホールに行く手を阻まれたといいます。

越後さんは車を乗り捨てて歩いて逃げ始めましたが、いつも使える道は通れなくなっていました。

あまりにも沢山の家が倒れていて、海から離れたくても、なかなか離れられない。毎年、避難訓練していたが想定していた避難路は全く使えなかった

結局、倒れた家屋の屋根を乗り越え、通常よりも多くの時間をかけて海から反対方向へ逃れました。そして大きな道に出てまもなく、これまで逃げてきた場所を津波が襲ったということです。

越後さんが暮らしていた家の一部は津波で流失し、乗り捨てた車も完全に津波にのまれていました。

逃げることがこんなに難しいとは思ってもみませんでした。逃げられなかった人の話も、耳にしています。住まいをなくしこれからどうすればいいか、生きるのがこんなに難しいかと途方にくれています

「倒壊家屋から声」 その直後に津波が…

当時、珠洲市宝立町では、津波が来る前に倒壊した建物の中から「声を聞いた」という証言が複数あります。

春日野地区の自宅にいた高枝岳人さんも倒壊した家屋の中から人の声を聞きました。

『助けて』なのか叫び声なのか分からないのですが、でも、確かに声が聞こえました

ただ家屋は完全に倒壊し道もふさがれていて、助けに行きたくても行ける状態ではなかったといいます。

そして声が聞こえた矢先、高枝さん自身も自宅に押し寄せた津波に襲われました。

家の一階全部に津波が入ってきました。すごい勢いでタックルを受けたような感じです。家の柱につかまってなんとか耐えましたが『もうダメだ、死ぬかもしれない』と一瞬、頭をよぎりました

津波が引いたあと、家の外に出ると町の姿は一変していました。

倒壊した家屋やがれきが津波で押し流され、海と反対側に続く小路はすべてふさがれていたということです。

その後、高枝さんの家の近くでは複数の人が亡くなっていたことが分かりました。

よく知っている人たち、あの人も、あの人もいなくなったと聞いて、心が参ってしまいます。宝立町は本当に大きな被害を受けたこと、もっと多くの人に知ってもらいたいです

調査した牛山教授は、今後想定される大地震でも“こうした状況は起こりうる”と指摘します。

「“家屋倒壊”と“津波”が複合する形で大きな被害になったのが今回の災害の特徴の一つです。倒壊した家屋での閉じ込めや、いつも使う避難路が使えなくなることは想定される南海トラフ地震など今後の大地震の際にも、十分起こりえます。津波対策の上でも“耐震化”を進めることが有効であり、重要です」

倒壊家屋が避難妨げに “耐震不足”の住宅 全国に700万戸

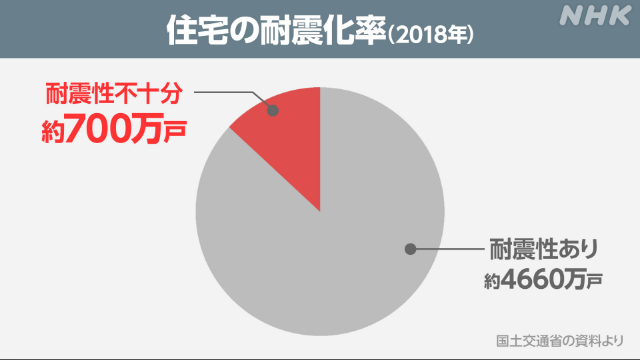

地震の揺れだけではなく津波の被害から免れるためにも、建物の耐震化は重要になります。

倒壊した家屋の多くは1981年より前の古い耐震基準で建てられた、いわゆる「旧耐震」の建物だったと指摘されています。

能登半島では多くの人が木造の古い住宅の倒壊によって犠牲となったほか、倒壊した家屋が津波からの避難を妨げていました。

国土交通省によりますと、2018年時点で「旧耐震」で耐震不足の住宅は全国でおよそ700万戸に上るとみられ、国は2030年までにおおむね解消することを目標に掲げています。

ただ、耐震改修や建替には多額の費用や手間がかかることもあり、進んでいないところもあるのが現状です。

多くの自治体が「耐震改修・診断」を補助

こうした中、国は建物の耐震化を進めるため、耐震改修や建替えを補助する支援制度を設けています。

2023年4月現在、8割の自治体で支援制度が設けられていて、100万円から150万円の補助が受けられるところもあるほか、改修の前段階で行う「耐震診断」も多くの自治体が補助制度を設けています。

日本建築防災協会によりますと耐震改修にかかる費用は建物の大きさや種類にもよりますが、木造2階建ての場合は100万円から150万円程度が最も多いということです。

決して安い費用ではありませんが、ひとたび建物が倒壊してしまうと命が失われるリスクがあるほか、命が助かっても再建するにはさらに多くの費用がかかることもあります。

国土交通省は大地震から命や財産を守るため支援制度も活用し、耐震化に取り組むよう求めています。

お住まいの自治体の支援制度を知りたい場合、以下のサイトで窓口を確認できます。

データの詳細と分析手法

今回の検証は、能登半島地震の発生後、NHKが被災者の方に取材させていただいた情報を元にしています。

多くの取材情報から、被害を少しでも減らすための方策や課題を導き出せないか。

NHKでは取材情報をとりまとめ、地震での直接的な死者や、地震後の避難生活や体調の悪化による関連死が強く疑われるあわせて214人の被災場所や状況を整理しました。今回は「津波」の影響について専門家の監修を得て詳しく分析しました。

※分析は2024年3月26日までに得られた情報を用いました。津波被害 検証プロセス

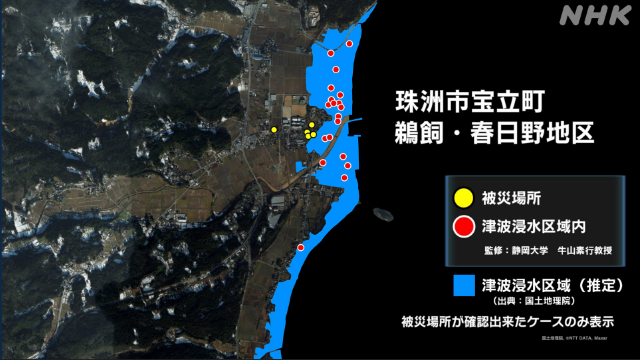

国土交通省によりますと、今回の地震の津波によって能登半島で浸水した範囲は、珠洲市、能登町、志賀町でおよそ190ヘクタールに及び、珠洲市では浸水の深さはおよそ4メートルに達したと推定されています。

NHKは国土地理院が公開している津波の浸水域と、犠牲者の被災場所との関係を静岡大学の牛山教授と分析しました。

その結果、能登半島東部の珠洲市飯田町から能登町白丸にかけての津波浸水域内で、少なくとも26人が亡くなっていたことが分かりました。

特に被害が集中していたのが宝立町鵜飼や春日野地区です。

この26人の被災状況や場所を詳しく見ていくと、多くが倒壊していて、地震の揺れによる死者が多かったとみられています。

ただ「避難中に姿を見失った」とか「倒壊家屋の中から人の声を聞いた」という証言も複数あり、4月1日時点で石川県が津波による死者と公表している2人以外にも、津波によって亡くなった人がいた可能性があります。

当時現場にいた人の証言や被災後の家屋の状況について牛山教授と分析した結果、県が発表した2人以外にも、少なくとも4人は津波に襲われて亡くなった可能性があることが分かりました。

さらに、この4人以外にも、珠洲市飯田町や能登町白丸では、津波で流失した家屋やその近くで亡くなっていたとみられる人もいるほか、宝立町では倒壊家屋に閉じ込められて津波に襲われたとみられる人もいて、津波による犠牲者はさらに多かった可能性もあります。

「宝立町では当時、倒壊した家屋で避難が困難になっていたうえ、大津波警報が出てその場から離れざるを得ず、救助活動も難しい状況に陥っていたと考えられます。“高いところへ逃げる”ことが津波対策の上で重要ですが、耐震化や防潮堤の整備といった“ハード対策”も重要で、いっそう進めていく必要があると思います」

助かる命があったのでは

亡くなられた方、一人ひとりの被災状況を詳しく取材していくと『もしかしたら、助かった命があったのではないか』と思うことがたびたびありました。

下敷きになった家屋に閉じ込められた家族の救助を、ずっと待っていた状況も、あちこちで確認できました。

今回は特に津波に注目して詳しく調べましたが、少しでも被害を減らすために、それ以外の災害種別や被災状況についても、取材を続けていきたいと思います。

取材・分析:ネットワーク報道部 内山裕幾/金沢局/被災者データ取材班

あわせて読みたい

-

能登半島地震の特徴と原因は?最大震度7の揺れと津波

石川県で震度7の揺れを観測した大地震。輪島市や珠洲市など広範囲で家屋倒壊や津波被害が確認され死者は240人以上に(災害関連死含む)。活断層による地震で地盤隆起も。特徴・メカニズム・今後の地震活動は。わかってきたことをまとめました。

-

能登半島地震 被災地からの声(随時更新)

能登半島地震の発生直後からNHK取材班が聞かせていただいた遺族や被災者の証言、声です。2024年元日、最大震度7の能登半島地震は、家族や知人がそろい1年の安全を祈る平穏な時間を突然奪いました。お話を聞かせていただいた日時ごとに随時更新でまとめていきます。

-

津波が発生したら…その時どうする?

「大津波警報」や「津波警報」が発表されたら「直ちに高台などへ避難」です。津波警報や津波注意報で予想される津波の高さの違いや危険性、避難行動のポイントをまとめました。海外の地震(遠地地震)や火山噴火による津波の特徴も。

-

地震と津波 その時どうする?【地域ごとにイラストで】

NHK防災これだけは。突然の大地震による激しい揺れや大津波。身の守り方は地域の事情や地形、地盤によって異なることがあります。各地で取材した地域ならではの身の守り方、避難の特徴などをまとめています(随時追加)。

-

災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介

地震や台風、大雨など災害に備えた備蓄品や防災グッズ。必要なものは何?。災害後の避難生活にあると便利なものは?。女性、赤ちゃん、お年寄りは?。ローリングストックなど無理なく備蓄するためのコツもイラストで紹介。

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。