カシオ計算機 採用・人事担当者に聞く

変化の時代 ゼロから新しい価値を生み出すには

2023年08月07日

(聞き手:田嶋瑞貴、西條千春)

“壊れない時計”という「新しい価値」を作り出したカシオ計算機。スマートウォッチが出てくるなかでも、「価値」を基軸に時代の変化に合わせた独自のポジションを確立する戦略をとっています。激変の時代にメーカーに求められることとは? 人事担当者に聞きました。

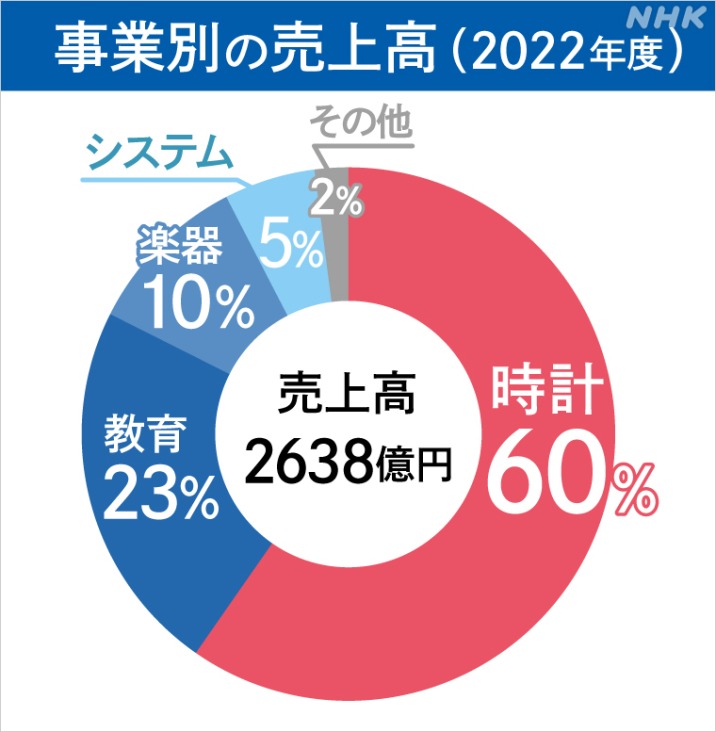

事業の柱 やはり時計

事業の柱 やはり時計

学生

西條

時計のイメージが強いですが、どんなモノを作っているんですか?

事業としては大きく3つあって、メインは時計事業です。

カシオ計算機

上野さん

ほかに、電子辞書や電卓などの教育事業、電子ピアノなどの楽器事業なども行っています。

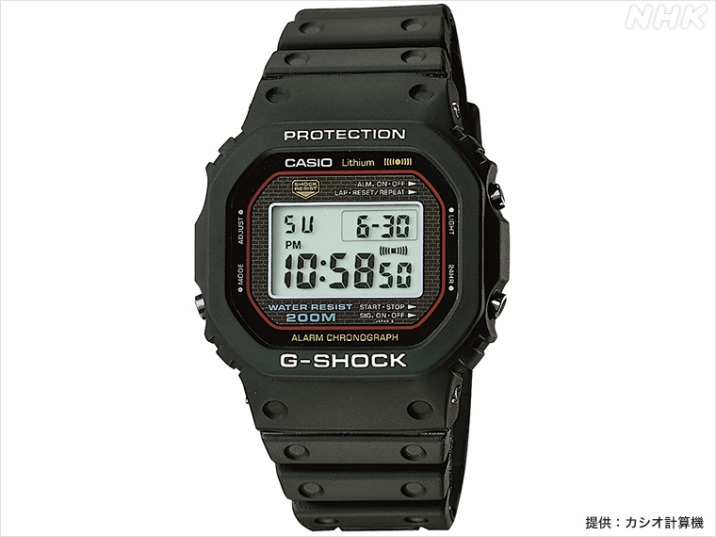

時計事業の売上のだいたい半分、おおむね700~800億円がG-SHOCKです。

ほかにも、フルメタルのモデルや登山をする人に向けたモデルなど、ターゲットによって使い分けています。

学生

田嶋

いろんなモデルがあるんですね!

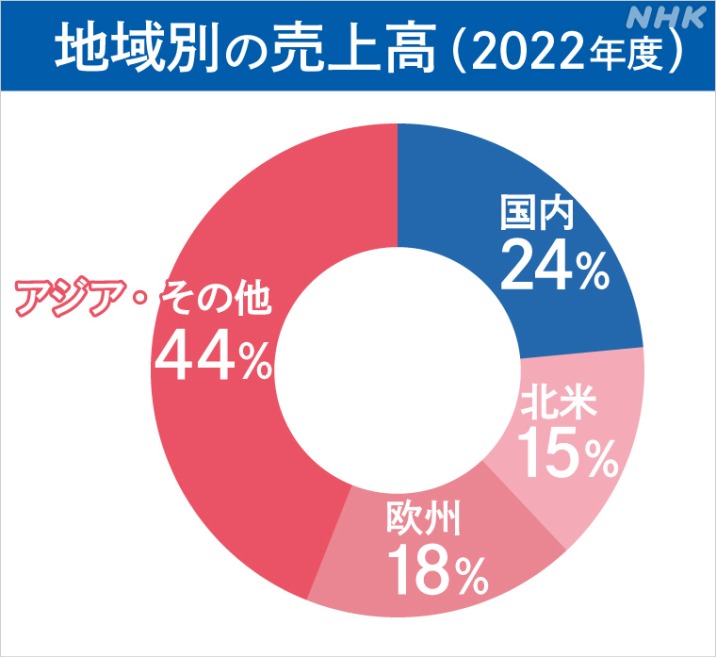

もう1つ、意外に思うかもしれませんが、弊社は売り上げの3/4が海外です。

時計も海外売上が多く、G-SHOCKは売り上げ本数の約9割は海外です。

多くの人がスマートフォンを持つようになったことで、状況の変化は感じますか?

感じます。

時計の前に少し別のお話をすると、コンシューマー向けのデジタルカメラの事業からは5年前に撤退しました。

デジカメは名刺サイズのコンパクトさを売りにしていました。

でも、それってスマートフォンにちょうど当てはまりますよね、ということで、まさに影響を受けました。

時計の話に戻ると、スマートフォンによって時計をつけない人も多くなっていますし、スマートウォッチをつける人も目立ってきていますよね。

スマートフォンやスマートウォッチの影響は受けていますが、同じ土俵で戦っていくわけではありません。

“壊れない時計”という価値を基軸に、マーケットの変化に合わせて独自のポジションを確立する戦略をとっています。

DX

DX

1つ目のテーマにDXをあげていますが、いまの戦略に関係してくるのでしょうか。

そうですね。時計だけではありませんが、いま売り方が変わってきていますよね。

お店で確かめて買うだけではなく、ネット上で買う人も増えているので、ネット上で仕組みを作り、売り方もDXしていかないといけないと感じています。

今の時代に時計の価値を伝えて売っていくために、DXが欠かせないと考えているんです。

どんなことをしているんですか。

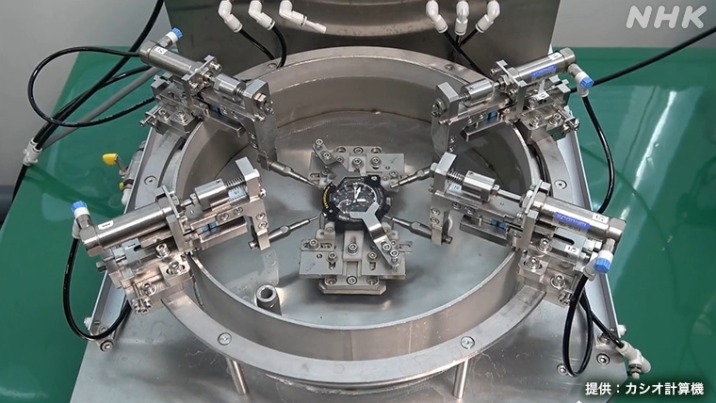

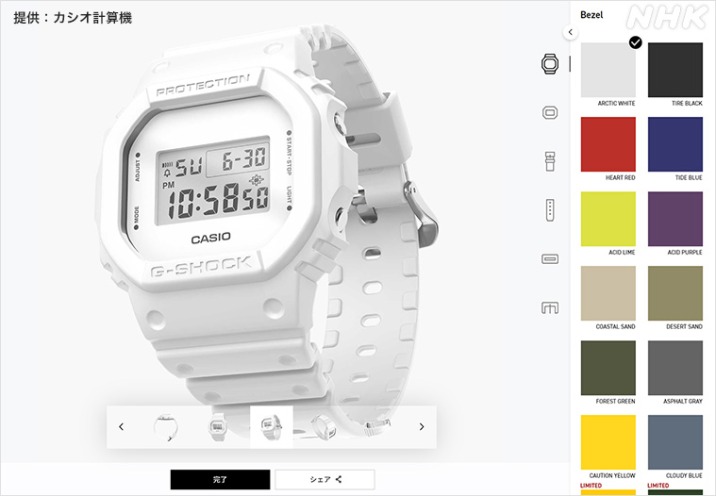

新たに始めたのがオリジナルのG-SHOCKを作ることができるサービスです。

オンラインの画面でバンドやベゼルの色や素材などを好きなように組み合わせて、100億通りのなかから自分だけの時計を実際に作れるんです。

作った時計を売るという今までのやり方を見直したということですか?

そうですね。今までの、このモデルがどのくらい売れるかを予測して、生産するという体制とは真逆の“カスタマイズ”の仕組みなので、ものづくりの考え方を180度変える必要がありました。

生産もDXし、工場に新たな製造ラインをつくったほどの変化でした。

どうして、そこまでしてやることにしたのですか?

ひと言でいうと、ファンを増やすためです。

スニーカーの熱狂的なファンのような感じで、自分の好きな時計を作れることで、よりファンになってもらう狙いです。

ファンになってもらう、ですか?

はい。G-SHOCKは誕生してから40年になるのですが、世界中にファンを作ってきたことで、今でも世界で受け入れられる商品になったと考えています。

140か国以上に展開し、累計で1億4000万本以上を出荷しました。

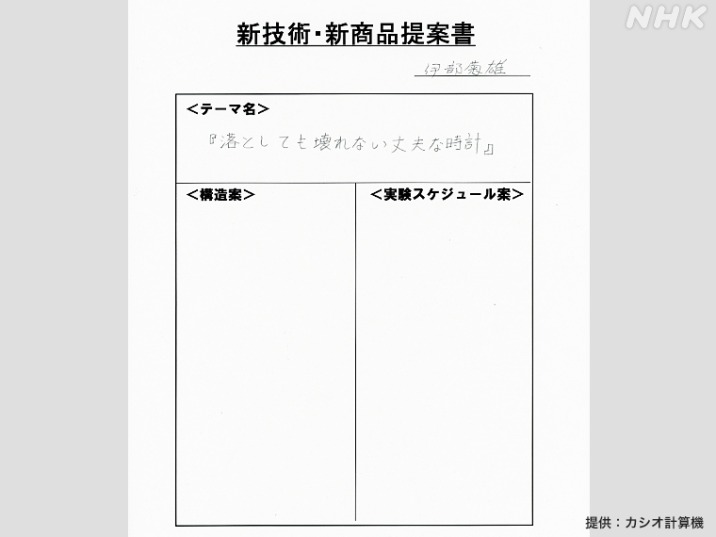

過去の話になりますが、開発のきっかけは、伊部菊雄という社員が、つけていた腕時計がちょっとした拍子に壊れてしまったことで、壊れない時計が作れないかと考えたことでした。

1970年~80年代、時計はアクセサリーのような感じで、丁寧に扱うのが当然という考えがありました。

そこに“壊れない時計”という誰も予想していなかった切り口を入れた商品でした。

ただ、発売してすぐに日本で人気が出たわけではなく、きっかけはアメリカで放映されたテレビCMでした。

アイスホッケーでパックを思い切り打つと思いますが、パックのかわりに時計を打っても壊れないというCMで。

これを発端に、アメリカの消防士や警察官など、タフな環境で働いている人から人気が出始めました。

そこから逆輸入する感じで、日本でも人気が高まってきた形です。

そして、「壊れない」という価値を軸に、スポーツや音楽、アニメなどとコラボレーションを通じて、どんどん世界中にファンを増やしてきた形です。

やはりファンを作ることは大切ですか?

大切ですね。ファンになってもらえれば、ずっと使い続けてもらえますし、2個、3個と持ってくれることにもつながります。

それに魅力を伝える側にもなってくれます。

世界各地でファンが集まるイベントを定期的に開いていて、世界観を広げることにつながっています。

これからファンを広げるために、課題はありますか?

消費者も世代交代していくので、今までターゲットにしてこなかった人たちにもファンになってもらえるかどうかです。

最近だと、フランスでインフルエンサーと協力しながらSNSに動画を載せるなど、若い世代とのつながりを模索しています。

若い世代を中心に、スマートウォッチがほしい人もいるので、心拍数の測定機能などが付いた商品も新たに開発しました。

ただ、機能で勝負するのではなく、40年かけて作り上げてきた“壊れない”というブランド力をいかして、これからもファンを増やしていくことで、日本のメーカーとして世界で戦っていきたいと考えています。

世界の教育格差

世界の教育格差

次に「世界の教育格差」ということですが、これは?

こちらはSDGsで指摘されている課題で、弊社は17の目標のなかで「質の高い教育をみんなに」を特に重視しています。

カシオ計算機

田口さん

創業のきっかけが計算機、つまり電卓で、教育に直結する事業をやってきたことから教育をサポートしたいという思いで事業を展開しており、テーマとして選びました。

どんな取り組みをしているんですか。

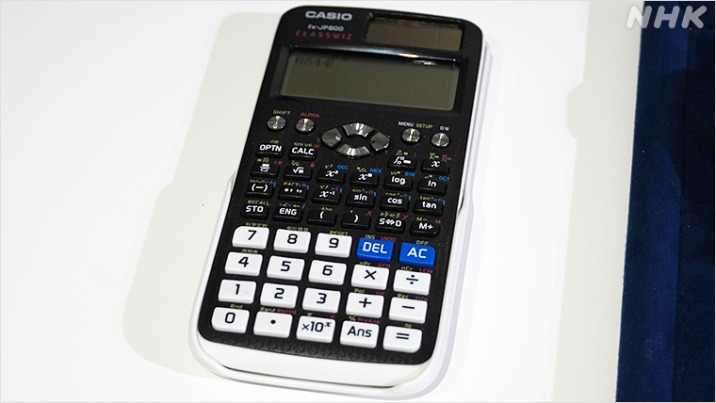

見かける機会は少ないかもしれませんが、「関数電卓」を例に説明したいと思います。

日本では算数や数学の授業で、自分で手を使って計算することが多いですよね。

海外では、計算は電卓に任せて、どうしてそういう答えが出るのかを考えるカリキュラムを組んでいる国もあり、広く使われているんです。

カシオで言うと、関数電卓を約100か国で販売していて、去年は約2200万台を出荷しました。

どんな国で事業をしているんですか?

注力している国の1つがインドネシアです。

具体的な取り組みとしては、政府と協力してインドネシアのカリキュラムに即した教材を作成したり、関数電卓を効果的に活用してもらうために、現場の教師に向けた授業の研修も行ったりしています。

元々、日本のメーカーとして電卓を扱っていたので、世界中の教育機関や先生とつながりがあるという強みを最大限にいかしています。

結果として、世界中の教育現場に関数電卓を提供する独自のポジションを築けています。

その国と一緒に教育を作っていく感じですね。

20年ほど前から、世界各国の先生を日本に招いて、それぞれの国のカリキュラムやニーズをヒアリングする取り組みも続けています。

そこで出た、製品に追加するべき機能などの意見を、お客様の製品にも反映させています。

こうした教育の事業は利益にもつながるんでしょうか。

関数電卓を使ったカリキュラムを作ることで、入学した人がカシオの製品を買ってくれるという循環を作っていくことで、売り上げにつながっていきます。

教育という絶対に必要なものにひも付けていくんですね。

世界的には人口が増えているので、市場規模は成長していくと考えています。

より持続的に成長を目指すために、教育面でのDXも進めています。

その代表例がICT教育向けの学習アプリです。

関数電卓の開発を通じて培った数学の学習ツールと、長年開発を続けている電子辞書の機能、デジタルノートなどを詰め込みました。

学習用ツールとコンテンツを一つのアプリに融合させて、「生徒の机の上のデジタル化」を目指しています。

ソフト面も力を入れているんですね。

ハード面の機器を作ってきたメーカーではありますが、黒板と鉛筆、ノートを使った授業は減っていくと思うので、デジタル面にも力を入れるのは必須だと考えています。

VUCA

VUCA

3つ目のキーワードとしてVUCAですね。

よく言われていますが、「Volatility(変動性)」、「Uncertainty(不確実性)」、「Complexity(複雑性)」、「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字をとったVUCAの時代です。

本当に変化の激しい時代なので、それにあわせてスピーディーに新しいモノを作り出すことが大事になっていると実感しています。

先ほどの学習アプリも、コロナ禍になって教育現場のICT化が加速した状況の中でプロジェクトを発足し、1年の開発期間でリリースしました。

時代の変化を捉えてモノづくりをすることが、VUCAの時代には必要だと思います。

どんなことが大事になりそうでしょうか?

弊社では、年次に関係なく早い段階から社員が裁量権を持って業務に取り組むことを大事にしています。

自ら目標を設定し、課題を見つけ、適切な施策を考え、そして実行まで行うことで専門性が高まると考えています。

分かりやすい例で言えば、海外営業のある担当者は、入社3年目でブラジルへ赴任し、現地のスタッフをマネジメントしつつ、ブラジル全体の売り上げを任されています。

3年目で1つの国を任されているんですか!

VUCAの時代に、0から新しいモノを生み出すには、専門領域を持ち続けなければならないと考えています。

G-SHOCKも当時は「本当に売れるのか?」と言われていましたが、今では事業の柱になっています。

でも、その“壊れない時計”というアイデアを実現できたのも、それを可能にする専門的な知識があったからです。

メインとする業務に関しては、職種別でスペシャリティーを追求しています。

やりたいことをトライして!

やりたいことをトライして!

最後に、求める人物像について教えてください。

一番大切にしているのは、自分のやりたいことをトライする人。そのやりたいことを、自分の言葉にしてくれる人に来て欲しいと思っています。

やりたいことが見つからないという学生にメッセージはありますか?

就活をしている中で、やりたいことを見つけるのは大変だと思います。

単に職種だけで選ぶのではなくて、こんな世の中にできたら面白いなという事業にも目を向けてみてください。

視野を広げることで何かワクワクすることが見つかるかもしれません。

そのワクワクは働き始めたあともモチベーションにつながると思いますので、そのワクワクを大切に就職活動をしてほしいと思います。

ありがとうございました!

撮影:堀祐理 編集:岡谷宏基

あわせてごらんください

-

-

人事が選ぶマストニュース

日立製作所 採用・人事担当者に聞く 「モノづくり」から「社会課題の解決」へ 大赤字からの大変革

2023年07月05日

-

-

人事が選ぶマストニュース

ワークマン 人事 採用担当者に聞く “作業服”という軸からブレない

2022年02月03日

-

-

就活ニュース

就活に疲れてしまった時のメンタルケア(2)「あと一歩」というところでつまずいてしまったら…

2023年07月20日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 時事問題2023 面接や受験に役立つニュースをまとめました

2024年01月17日

-

-

人事が選ぶマストニュース

ソニーグループ 採用・人事担当者に聞く スポーツ、エンタメ、そしてライフスタイルを変える挑戦を

2023年01月18日