キッコーマン 人事担当者に聞く

食品業界も二刀流!?

2021年09月30日

(聞き手:白賀エチエンヌ 徳山夏音)

食べ物という私たちの生活に必要不可欠なものを扱う食品業界。少子高齢化や共働き世帯の増加など、社会構造の変化に加え、新型コロナの感染拡大に直面しています。どのように将来を切り拓こうとしているのか。「キッコーマン」の担当者に聞きました。

大谷翔平選手の二刀流

大谷翔平選手の二刀流

学生

白賀

本日は、よろしくお願いします。

きょうはわたしと一緒に、入社2年目で、今年から採用担当として頑張っている井元がご説明します。

キッコーマン

有野さん

よろしくお願いします。

キッコーマン

井元さん

学生

徳山

1つ目のマストなニュースとして「大谷翔平選手の二刀流」を選んでいただきました。

メジャーリーグで大活躍ですよね。すごいなとテレビを見ています。

大谷選手の場合はピッチャーとバッターの二刀流で活躍していますが、我々は「国内」と「海外」の二刀流で事業を展開しています。

キッコーマンというと、国内での事業のイメージが大きいと思うのですが、実は売上比率は海外が6割以上を占めています。

意外です。でも、どうしてこんなに海外が多いんですか?

戦後の高度成長期、様々な企業が2桁成長の事業プランを描きました。

しかし、しょうゆは食品ですので所得が増えても使う量が増えるわけではありません。

たしかに。

そこでしょうゆ以外に事業を広げる「多角化」と海外に進出する「国際化」を打ち出し、1957年、アメリカに販売会社を設立し、本格的に海外進出を始めたんです。

どうしてアメリカに拠点を構えたんですか?

戦後、来日した多くのアメリカ人がしょうゆの味に親しんでいる姿を目にし、しょうゆが世界に通用するおいしさだと確信したことがきっかけです。

どういうことでしょうか?

アメリカには肉を食べる文化があります。

当時の味付けは塩と胡椒がメインでしたが、肉と相性の良いしょうゆは、アメリカの食文化にも受け入れられるのではないかと考えました。

アメリカでの展開は順調だったんですか?

私たちの海外展開は、和食を広めるということではなく、現地の食文化にしょうゆを浸透させるということを行っています。

現地に浸透するには長い時間がかかります。

なるほど。

例えばアメリカでは、スーパーの店頭でしょうゆをつけた肉を焼いて試食してもらい、しょうゆを知ってもらうところから始めました。

またレシピ開発を行い、家庭料理への取り入れ方を伝えていきました。

例えば、TERIYAKI。肉としょうゆの相性を伝えるメニューの1つとしてアメリカで浸透しました。

そういえば、日本に近い中国でも同じような調味料、使われていますよね?

そのとおりです。でも、中国のしょうゆは日本のものとは味やつくり方が異なります。

つくり方が違うため、日本のしょうゆの方が価格は高いのですが、高品質な調味料として支持されてきています。

そうだったんですね。

中国は経済成長が著しく、所得が向上すれば値段が高くても高品質な調味料が受け入れられるだろうと考えています。

同じ東アジアなのに、なかなか浸透するのが難しい…。だからマーケティングが必要なんですね。

二刀流のもう1つ、国内の話も聞かせてください。

もう1つがしょうゆ以外の事業を展開する「多角化」です。

弊社はしょうゆのイメージが強いかもしれませんが、ケチャップや豆乳、ワイン、それにバイオ事業など、いろいろな事業を展開しています。

バイオ事業ですか?

しょうゆを醸造する過程では、麹菌や酵母など微生物を扱います。

その技術を生かして、例えば、汚れを数値化できる測定器などもつくっているんです。

食品以外のイメージはあまりありませんでした。

私たちは食品メーカーなので「食と健康」を軸に事業展開をしていますし、他のメーカーでも同様の動きはありますよね。

確かにそうですね。

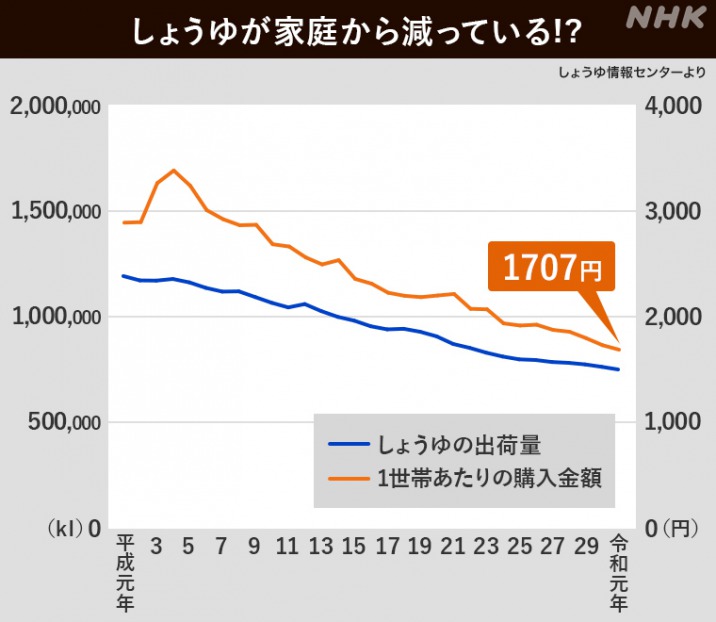

国内でのしょうゆの出荷量は残念ながら、年々減っています。

理由は少子高齢化によってしょうゆを使う人数が減り、使う量が減ってきていることと、食生活の多様化によるものです。

そこで行っているのが付加価値を付けることです。鮮度を保つための新しい容器の開発や、しょうゆのラインナップを増やすこと。

例えば、刺身用のしょうゆや、えんどうまめを主原料とした食物アレルギー対応のしょうゆなど。

バラエティーに富んだ商品を用意する事で買ってもらう機会を増やそうとしています。

プロ人材

プロ人材

続いてのニュースはプロ人材ですが、どうして選ばれたんでしょうか。

プロ人材

新たな商品・サービスの開発、その販路の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの取り組みを通じて、企業の成長戦略を具現化していく人材。(内閣府プロフェッショナル人材戦略ポータルサイトより)

食品メーカーを希望する学生の中には「安定した業界」だと思って応募してくる人もいるんですよね。

でも食品業界は今後、さまざまなピンチに対応しなければいけない状況です。

そうした状況を的確に捉えて挑戦しようとする力が必要だと思ったからです。

ピンチですか?

さきほど話した少子高齢化はその1つですよね。

他には最近だと新型コロナウイルス。

皆さんご存じの通り、外食産業が大きな打撃を受けましたから、我々も業務用の売り上げはかなり影響を受けました。

なるほど。

ただ「巣ごもり需要」といいますが、家庭で料理をする機会が増えたことで、家庭用商品の売り上げは伸びました。

コロナは食品業界にとってプラスとマイナス両面の影響があったと。

そのとおりです。

マーケットの変化、お客様が何を望んでいるかを的確に捉え、的確に答えられる提案力がますます求められています。

井元さんはいかがですか?

共働き世帯の増加も食品業界が向き合うべき変化だと思います。

どういうことですか?

調理の時短・簡便化が求められていると思うんです。

家事にかける時間が限られる中で、料理をしたいけど手間をかけたくない。そういうニーズに応える必要があると思うんです。

調理の時短・簡便化を助けるアイテムは増えているんですか?

そうですね。各食品メーカーが調理の時短・簡便化を助ける商品を展開しています。

私たちもフライパンや電子レンジで手軽に調理できる調味料や、1人用の鍋を簡単につくれる調味料などがあります。

確かに便利ですね。そういう背景があったと改めて気付かされました。

さらにもう1つ最近の特徴は、消費に対する考え方の変化です。「コト消費」って聞いたことはありますか。

あります!

それって、われわれメーカーにとってみればピンチの1つなんですよね。

昔はいい車に乗っているとか、いい時計を持っている。ものを持っている事がステータスとして高かった時代があったんですね。

はい。

そうであれば、我々メーカーは物を買ってもらうために一生懸命やればよかったんです。

でも、「コト消費」となると、何かを体験する事に消費の軸が移ってくる。

消費に対する考え方の変化に合わせて、我々も変化する必要があるんです。

確かに、メーカーにとってはコト消費の広がりって、大きな局面の変化ですね。

いいものをつくるだけではなくて、メーカーが体験と消費を結びつけるような商品をつくっていかなければならないと考えています。

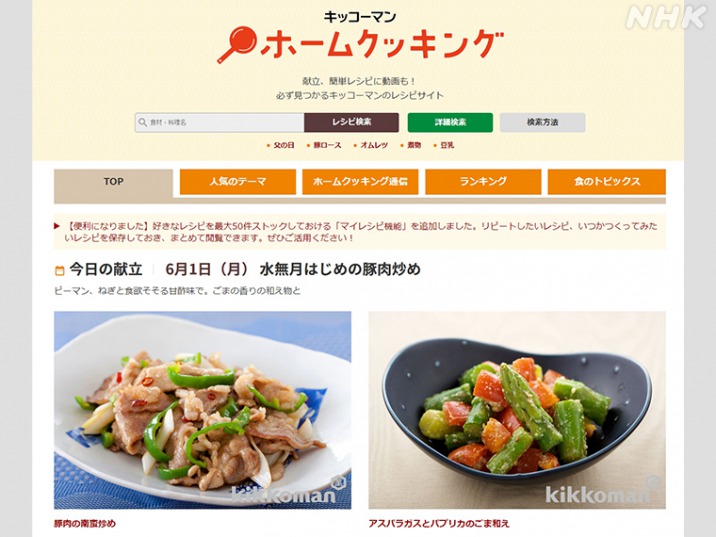

例えば、単に商品を販売するだけでなく、レシピをセットにして提案する。

例えば当社のレシピサイトもたくさんの方にご覧いただいていますが、今後ますますこうした提案が必要になってくるのではないかと感じています。

今後の課題ということですね。

私たちの掲げるプロ人材の条件の1つに「環境適応能力」というものがあります。私が入社したのはコロナ禍でした。

最初からWEBなどでのコミュニケーションがメインで、出社は週1回とか。

そんな中で、どうやってコミュニケーションをとるかとても考えさせられました。

コロナで働き方が大きく変わったんですね。

営業も同様です。対面の商談はほとんどリモートに切り替わりました。

さらに、デジタルの時代を迎える中で、データを根拠に説明できるような提案力も求められてきます。

学生のみなさんには、そういったデータ分析力も身につけてほしいと採用活動の中で話しています。

サステイナビリティー

サステイナビリティー

3つ目はサステイナビリティー。食品メーカーにとって、どんな意味を持つんでしょうか?

私たちにとっては「食育」、食べることの大切さを伝えることだと思っています。

小学校に伺ってしょうゆについての話をする「しょうゆ塾」など、出前授業も行っています。

きっかけはなんだったんでしょうか。

朝ごはんを食べない子どもたちがいる、という話を聞きました。

食に対する興味が薄れてきているのではないか…出前授業を通して食べることの大切さを考えるきっかけになってほしいと思っているんです。

なるほど。

あとは、お米よりパンを食べるという人も増えてきたと思っています。

朝ご飯はパン派?お米派?って話すこともあります。

日本人の主食はお米?パン?

総務省家計調査によると、1世帯あたりの支出金額は平成22年に初めてパンが米を上回った。その後もパンへの支出は増加傾向だが、米への支出は減少傾向にある。

そうですよね。ただ、本来、和食というのは1汁3菜といって、栄養バランスもとれていて素晴らしいものです。

和食の良さを子ども時から学んでほしいという思いも、私たちは持っています。

なるほど。食を通して健康を実現するということですね。

はい。また、近年高まっているニーズの1つである「減塩」にも取り組まなければならないと思っています。

確かに気になるところですね。

実はしょうゆにはうまみもあるため、しょうゆを使うことで少ない塩分でもおいしさを感じる味付けができます。

ただ「人生100年時代」といわれる中で、健康寿命の延伸のために日ごろから「減塩」をしたいというニーズが高まっています。

確かに「減塩」の商品、見かけることが多くなりました。

私たちは50年以上前から減塩しょうゆを販売しています。

もともとは東大医学部の要請でうまみや風味を残しつつ、食塩分を大幅にカットしたしょうゆをつくったことが始まりでした。

そうなんですね!

日本人は塩分取り過ぎ?!

塩分の取り過ぎは、脳卒中や心臓病のリスクを高めたり、生活習慣病につながるとして、厚生労働省は1日当たりの成人のナトリウム(食塩相当量)の目標値を男性7.5g未満、女性6.5g未満と定めているが、国民健康・栄養調査(平成30年)によると、成人1日当たりの食塩摂取量の平均値は、10.1gとなっている

当初の減塩しょうゆは、食塩分が低い分、保存性を保つためなどの工夫によって、おいしさの面で課題がありました。

そこから、いかに減塩とおいしさを両立するかという研究が始まったんです。

今では容器が進化したことなどもあり、とてもおいしくなりました。

当初は病院食用として使われることがほとんどでしたが、今では一般のご家庭でも使ってもらっています。

就活生へ

就活生へ

最後に就活生にメッセージをお願いします。

今どういうものが流行しているか、食においてトレンドはなにかなど、鋭く感じ取ってほしいです。

やはり今は「健康」だと私は思っていて、そこにどうやって商品を出していくのかが大事なことだと感じています。

これまで関心がなかった業界も幅広く見て頂く事もいいと思います。

いろいろな会社に堂々と入っていって、話を聞けるのはこの時期ぐらいだと思うので、有効に活用してください。

ありがとうございます。

編集:高杉北斗 撮影:小野口愛梨

あわせてごらんください

-

-

人事が選ぶマストニュース

サイボウズ 人事担当者に聞く 「情報共有」が働き方改革のカギになる

2021年09月15日

-

-

人事が選ぶマストニュース

マツダ人事担当者に聞く 電気自動車だけで“脱炭素”は可能ですか?

2021年04月14日

-

-

人事が選ぶマストニュース

パナソニック 人事担当者に聞く 「お客さんのためになっている?」から問い直す

2021年04月01日

-

-

人事が選ぶマストニュース

損保ジャパン 人事担当者に聞く 地震、火災、車の事故 損害保険はなぜ必要?

2021年03月26日

-

-

人事が選ぶマストニュース

ライオン 人事担当者に聞く “脱プラ”でスクラム?!生活用品業界最前線

2021年03月12日