目指せ!時事問題マスター

1からわかる!株・為替(2)そもそも株の仕組みって?

2020年10月30日

(聞き手:伊藤七海 勝島杏奈)

世の中にはたくさんの「株式会社」があります。そもそも企業はなぜ株を発行して株式会社になるのでしょうか。そして、上場企業と上場していない企業は何が違うのか。どんな仕組みで株は売買されているのか。経済部のニュースデスクに1から聞きました。

株式は広くお金を募る仕組み

株式は広くお金を募る仕組み

学生

勝島

株の仕組みを伺いたいのですが、そもそも株って何のためにあるのでしょうか。

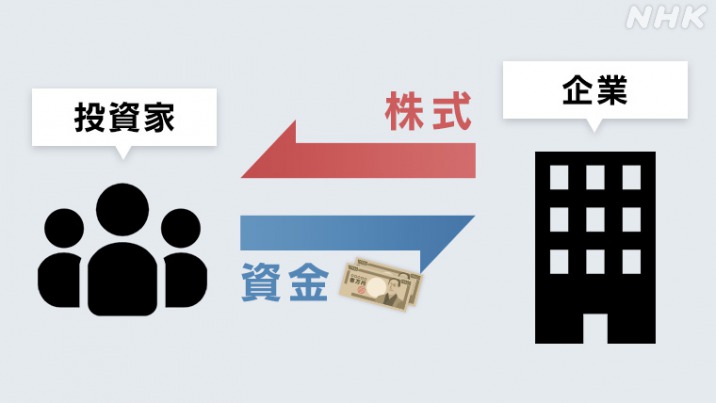

企業にとっては事業を始める時、必ず元手、つまりお金が必要ですよね。

布施谷

デスク

例えばパン屋さんを始めるとしたら、事業を始める前にパンを焼く機械や小麦粉を買わなきゃいけないので、最初に必ずお金が必要になりますよね。

はい。

銀行からお金を借りて賄うこともできますけど、事業をもっともっと大きくしようとする時にどうするか。

そんな時に、スポンサーというか、お金を出してくれる人を集められればいいですよね。

事業に必要なお金を集める仕組みとして、株のようなものが生まれてきたということなんです。

企業にとっては株があるから新しい事業を始められたり、やりたいことができたりして、経済が回っていくというイメージですか。

そのとおり。

お金の集め方って融資でもいいし、株でもいいし、いろいろあります。

でも、ちょっと想像してほしいんですけど、もし自分のお金と銀行の融資しかない世界だとしたらどうでしょうか。

そうすると、会社を大きくできるスピードが相当限られてしまいます。

はい。

失敗するかもしれないけど、「将来性がありそうだから、俺は⾦を出すよ!」という投資家が現れてリスクをとり、⾃由なお⾦が流れる仕組みが株です。

銀行しかないよりは、不特定多数の人たちからお金を集める仕組みというのは、ダイナミックな経済の動きを生み出す原動力の1つだと思います。

株価はどう決まる?

株価はどう決まる?

学生

伊藤

ちなみに、株ってお札みたいな感じの紙っぺらで、買うとそれをもらうんですか。

昔はまさに紙の株があったんです。

ボードゲームのあのイメージ?

そうそう!昔はそういうものがありました。

その株券を売ったり買ったりできるようになって、流通するようになったんです。

だけど、紙の株券というのはなくなって、今は電⼦データのやりとりということになっています。

株の電子化

取引の迅速化を目指して、2009年に紙に印刷された株券が無効になった。株主の権利は電子化されて、証券会社にある口座などで管理されている。株券の廃止に先だって取引はすべて電子化され、東証の「立会場」も閉鎖された。

企業は株をいろんな人に買ってもらいたければ、いくらでも発行できるんですか。

株を発行するには、投資家に対して「こういう事業で、こういうお金が必要なのでぜひ買って下さい」と提案をします。

それに対して、「ああそれだったら、事業が成功しそうだな」とか「脈がありそうだな」と思わないと、投資家の人達はお金を出してくれません。

だから、裏付けとなるような事業の計画や新しいプロジェクトなどがないと売れないので、会社が好き勝手に株を出すわけにはいかないんです。

買い手がいないと発行しても意味がないんですね。

その通り。

じゃあ、株を誰も買ってくれないということもあるんですか。

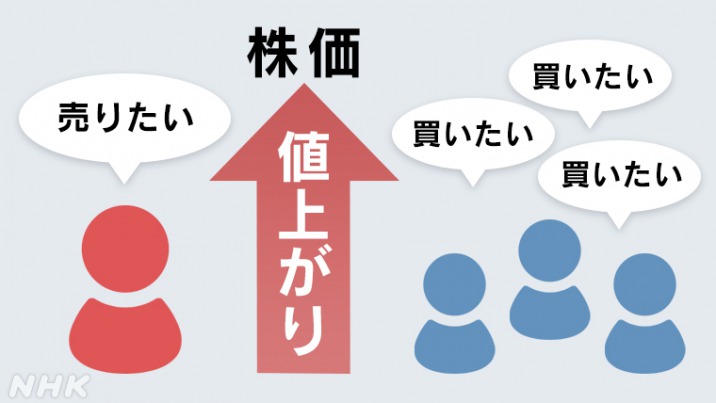

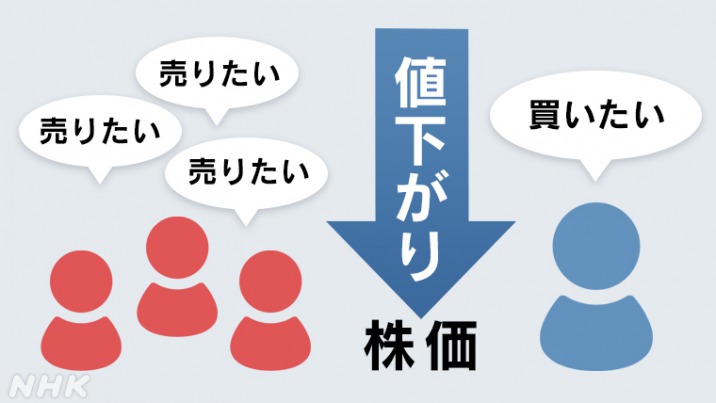

そこは競りの原理と同じです。みんなが「買いたい」って思うと、1株の値段は上がっていくんです。

買いたい人がたくさんいるわけだから。

はい。

逆に、「それってどうなの?」と思われちゃうような事業計画だとすると、あんまり高い値段がつかなくなります。

だから、人気がない場合は株を買ってもらえても、値段が下がってしまうこともあります。

その値段、株価っていうのは何を指しているんですか?

株は会社を大きくするためにお金を出した権利証書のようなもので、事業が成功したら会社から配当金がきます、つまり儲けの⼀部が分配されるんです。

そうすると、しっかり儲けてちゃんと配当する会社であれば、その株を持っていること自体に価値が出てきますよね。

はい。

そうすると、多少⾼くてもいいから「その株、売ってくれよ」という⾏動がだんだん出始めるじゃないですか。

だから会社に出したお金の権利証書だった株が、実は投資家からするとそれを他の人に売り渡す、あるいは他の人から買うこともできるようになってくる。

だから、この株自体がオークション、競りの対象になってきます。

なるほど、すごくわかりやすいです。

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!株・為替(3)株価の値上がり・値下がりは何を意味する?

2020年11月06日

株を取引する場所は?

株を取引する場所は?

そして株の売ったり買ったりを、より便利にしようということで、市場ができたんです。

日本でいうと東京証券取引所で、ニューヨークにもシンガポールにも、ロンドンにもあります。

東京証券取引所

約3700社の企業が上場する日本最大の証券取引所。企業の規模などに応じて上場基準が異なる市場がある。

私たちも取引所に行って、株の買い手になることはできるんですか?

いえ、証券取引所に出入りするのは証券会社の人たちですね。

みなさんが取り引きしたい時は、証券会社の人たちを通じて株を売ったり買ったりします。

なるほど。

よく「上場企業」っていう単語を耳にするんですけど、上場ってなんですか?

まさに、証券取引所に自分たちの株を商品として並べることを上場って言います。

株を場に上げる、上場するという意味ですね。

上場企業は、国内に何社くらいあるんですか?

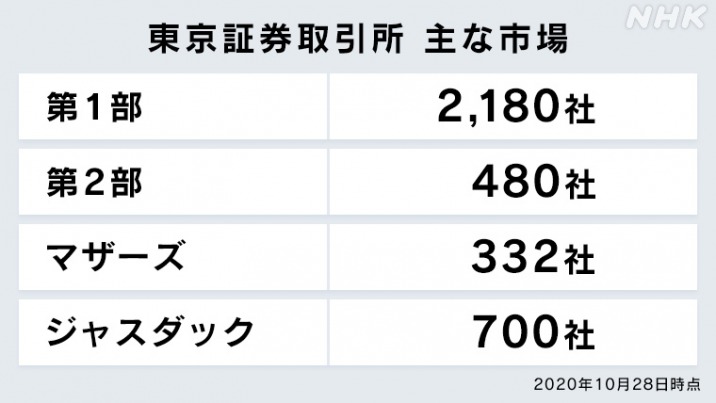

「東証1部」で2200社くらい。

東証には会社の規模などで市場の区分があって、「東証1部」、「東証2部」、「マザーズ」などがあります。

それら全部合わせて、現在は3700社くらいですね。

ほかにも、名古屋や福岡それに札幌にも証券取引所があって、数は少ないけど上場している企業があります。

東証に上場しているのは、全部合わせても3700社くらいなんですね。

ここに入っていない会社もありますよね。

非上場の株式会社ってたくさんあります。

個人事業とか町の工場などを経営している人たちでも、株式会社にしている人は多いです。

ただ、その株は流通せず、親族など基本的にその人たちだけで持っています。

だけど会社や事業を大きくしようと思うと、株を発行してもっとお金を集めることが、どこかで必要になってきます。

たしかに。

その時に、東京証券取引所などに株を持ち込んで上場企業になるのを目指す。

上場企業って公開企業とも言うんです。

私企業ではなくて、公開された会社になるということは、その株を誰でも売ったり買ったりできるようになるといこと。

公開された企業の株を買うということは、株主になって会社の一部の権利を持つ事になるわけです。

権利ですか。

形式的に言うと、株式会社では会社のすごく重要なことは株主総会で決めるという理屈になるんです。

株主総会

株式会社の最高意思決定機関。1年間の決算の承認と役員の選任を行うための定時株主総会と、合併など重大な決議を行うための臨時株主総会がある。一定数の株式を持つ株主なら誰でも参加できる。

だから狭い意味で「この会社って誰のもの?」って言うと、株主のものになるんです。

株主たちが総会で、「そこのあなたと、隣のあなたに、経営を任せるよ」というふうに、社⻑など取締役を選ぶ形になるわけです。

そうなんですね。

それまでは「この会社は俺のものだ」みたいな感じだったワンマン社長も、株式上場すると広い意味で⾔うと使⽤⼈の⼀⼈になるんです。

イメージしやすいです。

そのかわり、会社の経営が失敗して倒産した場合には、株主が持っていた株は紙くずになってしまう。

でも、会社は株主のものなのだから、失敗は「あなたたちの責任」ということで、株主の責任にもなります。

株を持つっていうのは、リスクもあるんですね。

次回は、株価の値動きが私たちの生活にどのような影響を与えているのかについて聞きます。「1からわかる!株・為替(3)株価って暮らしに関係あるの?」はこちらから。

編集:加藤陽平

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!株・為替(1)なぜ株価がニュースなの?

2020年10月23日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!株・為替(3)株価の値上がり・値下がりは何を意味する?

2020年11月06日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!株・為替(4)そもそも為替って? 円高・円安って何?

2020年12月10日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!株・為替(5)円高・円安、影響を受ける企業は?

2020年12月17日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!株・為替(6)為替から見える世界の経済と政治

2020年12月25日