目指せ!時事問題マスター

1からわかる!インド(1)世界3位の経済大国に!成長のワケは

2023年09月06日

(聞き手:藤原こと子 堀祐理)

“インドの時代”が到来する?!

「IT大国」として著しい経済成長を遂げ、その勢いは、2027年にはGDP=国内総生産で日本を抜いて世界3位になる予測もあるほど。

経済成長のワケは?どうして「IT大国」になれたの?グローバルな社会で活躍を目指す大学生に知ってほしいポイント、1から聞きました。

世界3位の経済大国に?

世界3位の経済大国に?

堀

学生

どうして今、インドが注目されているのでしょうか。

ひとつは経済面での成長です。14億人という人口を原動力に、いまGDP(国内総生産)は、イギリスやフランスを追い抜いて世界5位にまであがってきています。

広瀬

教授

GDPは今後、日本、ドイツを抜き、インドが世界3位の経済大国になることが確実視されています。世界のパラダイムチェンジが起こっている感じです。

近畿大学 国際学部 広瀬公巳教授

1987年にNHK入局後、ニューデリー支局長・国際部デスク・解説委員などを歴任。NHK退職後もジャーナリストとして活動を続けるとともに、インドをはじめとしたアジア情勢などの講義をしています。

藤原

学生

そう言えばアップルの直営店がインドにオープンしたというニュースを見ました。

グーグルやアマゾンなど世界を席けんしてきたGAFAと呼ばれるアメリカの大手IT企業が次々にインドに進出していますが、いよいよアップルもiPhoneがインド市場に本格上陸ということになりましたね。

どうして進出したのでしょうか。

ずばりインド経済の変化です。

インドではこれまで韓国製や、中国製の格安スマホが主流でした。高いスマホを買える人はあまりいなかったんです。

経済が成長して中所得者層が増えたことで、アップルの製品も売れる状況になってきたんです。

経済成長のワケは?

経済成長のワケは?

経済成長の理由はなんですか?

理由のひとつが、「人口ボーナス」といわれるものです。

人口ボーナス?

“経済発展は人口の若さで決まる”という考え方です。

15歳から64歳の年代を生産年齢人口と言いますが、その世代は、給料を上げたいとか、家族を持って家も買いたいとか、労働の意欲も消費の意欲も活発です。

それがインドの人口の3分の2を占めていて、9億5000万人もいるんです。

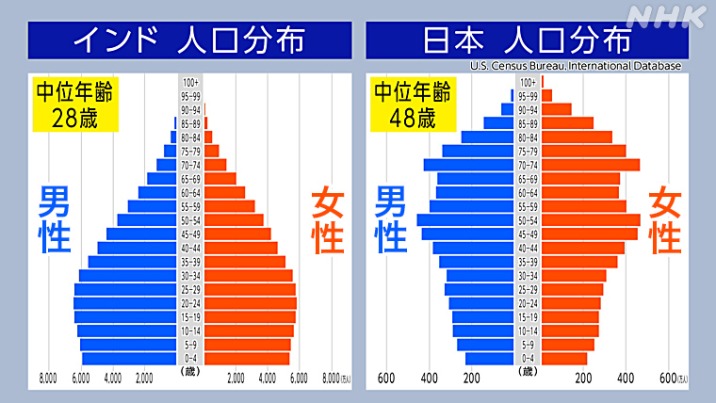

人口の真ん中が何歳になるかを示す「中位年齢」は、日本が48歳なのに対して、インドでは28歳です。

インドは、若い人が多いんですね。

インドの人口は約14億3000万人ですが、UNFPA=国連人口基金の報告書によると、ことし中国を抜いて世界で最も多くなる見通しです。

人口世界一になるんですね!

そこで、2つ疑問がわきませんか?

1つは、人口の若い国ってほかにもあるよねと。

もう1つは、なぜ今なの?と。

そういえば。

では、1つ目。ざっくり言うと、インド以外の国、例えばアフリカの国は、インドのようにIT技術を持っていなかったり、英語圏でなかったりしたことがあります。

もう1つ、なんでもっと前から発展しなかったのかというと、インドは、1991年に、経済政策を大きく変えたんです。

経済政策を変えた?

外貨が不足し、IMF(国際通貨基金)からお金を借りないといけないほどの経済危機に陥りました。

それまでは自分の国のことは全部自分でやる閉鎖的な政策を取っていたんだけど、それではダメだということで、それを変えて経済や貿易の自由化に舵を切ったんです。

1991年の方針転換の成果が、いま、徐々に出てきているんです。

インドは「象」に似ている?

インドは「象」に似ている?

インドは同じアジアの中でも比較的、遠い国です。実際どういう国ですか?

この象の人形で紹介します。というのもインドは象に似ているんです。

まず象と同じで、大きい。国土の面積は世界7位の大きさです。

公用語はヒンディー語、準公用語は英語です。

そのほかに数百もの言語が使われています。ヒンディー語を上手く話せない人も多いです。

インドの紙幣は、17の言語で金額が書かれているんですよ。

1つの国でも、言語は1つじゃないんですね。

インドはイギリスの植民地だった時代がありますが、当時は約600の「藩王国」があり、分散していました。

それが独立するときに“イギリスからの独立だ”ということで異なる言語、文化圏、生活圏の人たちがまとまって独立したわけです。

ほかに象の特徴と言えば?

鼻が長い、とか。

動きがゆっくりとか…?

そうですね。象は動作がゆったりとしていて、鼻が長くて耳が大きい、などの特徴がありますよね。

ゆったりと動く体が、主に農業だと思ってください。今もインドの人口の半数は農業従事者ですが、国土が広くて地域によって耕作物も違うし、全国的な流通網もないので、近代化がなかなか進んでいません。

一方で耳と鼻は、情報産業・IT産業にあたります。情報を受け取って反応して、よく動きます。

体はゆっくりとしか動かなくても、耳と鼻がよく発達しているのがインドの特徴です。

どのようにして「IT大国」に?

どのようにして「IT大国」に?

どうしてインドはITが発達したんですか?

1つは、インド工科大学(IIT)の存在が大きいです。

どんな大学なんですか?

インドの初代首相ネルー氏が「頭脳立国」を目指し、1947年にイギリスの植民地から独立してすぐの1951年に設立したのが始まりです。

最初に西ベンガルにIITカラグプル校を作り、その後インド各地に増やしていき、いまでは23校あります。

IITの出身者は活躍しているんですか?

グローバルに活躍する人材を大勢輩出しています。

その代表例が、グーグルのトップ、スンダ―・ピチャイCEOです。

南インドで生まれたピチャイ氏は、成績が優秀だったので、IITに入学して金属工学を学び、その後、アメリカのスタンフォード大学に進んでいます。

グーグルに入社してからはブラウザーの「クローム」やスマホ向けOSの「アンドロイド」の開発などで頭角を現し、入社から10年余りでトップにのぼりつめました。

実は、ITが発達した事情には、カースト制と呼ばれるインドの階級制度があります。

カースト制度では、自分が生まれたときに持った名字で、ある程度職業が決まってしまうところがあるんです。

そうなんですか。

でも、ITは最近できた職業なので、表す名字はない。

つまり誰でもチャレンジできる職業なんです。

貧困から脱出したいと考える人たちが、IT分野での成功を目指してものすごい熱意で勉強しているんです。

なるほど。

そしてITの仕事には英語が欠かせませんが、インドは英語が準公用語です。イギリスの植民地支配を受けてきた歴史も関係して、英語ができる素地がある。

またアメリカと時差があることも有利に働きました。アメリカとインドではちょうど昼と夜が逆転しています。

アメリカの人が夜になるまでにインドの人に仕事を頼んでおけば、寝ている間にインドの人が仕事を進めてくれて、開発のスピードが倍になるので重宝されます。

そうした複数の要因が重なって、インドでIT産業が伸びていったわけです。

ユニコーン企業も続々

ユニコーン企業も続々

また起業精神も旺盛で「ユニコーン企業」が続々と誕生しています。

「ユニコーン企業」

企業価値10億ドル以上で株式市場には上場していないベンチャー企業のこと

失敗を恐れず挑戦する人が多いことと、そこに期待を寄せてお金を出してくれる海外投資家の資本が組み合わさって、ユニコーン企業が生まれています。

2021年、インドでユニコーン企業になったのは44社で、前の年と比べておよそ4倍に急増。 その数は、アメリカと中国に次ぐ規模になっています。

日本からの注目も高まっていて、日本の企業が投資をしたり、共同でビジネスを展開したりする動きも出ています。

例えば、日本で使われているスマホ決済サービス「PayPay」は、インドの企業「Paytm」が開発した技術を活用してソフトバンクとヤフーが始めたものです。

インド人は数学に強い?

インド人は数学に強い?

インドの人たちはみんな数学が得意なんですか?

実は、そうでもないところもあるんですよ。

2009年、各国の学力を測る学力テスト「PISA」にインドから2つの州が参加したんだけど、「数学的リテラシー」の順位は74の国・地域のうち72位と73位でした。

あれ…。

ただインドでは、独特のかけ算方式で計算を楽しみながら学んだり、家庭でも数字遊びをしたりする影響もあって、数字好きの子が多いとは言えるかもしれません。

いずれにしても生まれながらに数学が得意なわけではないでしょうね。

IT以外はどうなの?

IT以外はどうなの?

IT以外で盛んな産業はあるんですか?

自動車産業は注目だと思います。インドの自動車の販売台数が、日本を抜いて世界3位になりました。

2022年のインドの新車の販売台数は、前の年より25%増加して472万台。日本は420万台でした。

インドのモディ首相は2014年の就任以来、「メーク・イン・インディア」を掲げて製造業を振興し、裾野が広い自動車産業をその核として育成に努めてきたんです。

自動車は日本の基幹産業というイメージでした。

インドの自動車市場を一変させたのが、日本の自動車メーカーのスズキです。

およそ40年前にいち早くインド市場に進出しました。

実は、インドの乗用車販売市場シェア1位はスズキで、約4割を占めています。

どうして成功できたのでしょうか?

理由はシンプルで、現地のニーズに合わせたということでしょうね。

インドでは高いものはなかなか売れないので低価格車を売り出しました。

あとは、会長だった鈴木修さんが、インド人との付き合い方を知っていたからかな。

どういうことですか?

外国の企業が落下傘のようにいきなりインドに進出して事業を始めようとしても、うまくいかないケースが多いんです。

なぜなら、イギリスの植民地だった時代を経験しているから。外国の企業に主導権を奪われることへの抵抗感が強いんです。

そこで鈴木さんは、インドの企業と合弁会社を作ることにしたんです。

一緒にやるということですか?

そうです。

日本側は技術を、インド側は販売についてのノウハウを、それぞれ提供することができました。

それぞれの地域の事情を知るインド人と一緒にビジネスをする、これが成功の鍵だったようです。

インドは自動車の普及率が各国と比べてまだ低く、経済成長で中間層が増えているので、販売台数は今後も増えていくでしょう。

インドの存在感はますます増しそうですね。

そうですね。

これから社会に出る人たちに伝えたいのは、“インドすごいですね”と他人事みたいに言っていたらダメなんです。

このインドの勢いに上手くのらないといけないんですよ。

どこにビジネスの勝機があるのか、日本がどう関わっていくべきか、という目でインド経済を見てほしいと思います。

1からわかる!インド。

次回は、国際社会におけるインドの存在について考えます。

ウクライナ侵攻後もロシアとの関係を維持する一方、日本やアメリカと連携するなど、インドは“したたかな”外交戦略をとっています。その狙いは?徹底的に解説します。

撮影・編集:種綿義樹

あわせてごらんください

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!インド(2)"国益を最大に"インドのしたたかな外交戦略

2023年10月11日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!インド(3)14億人の国民を率いるリーダーの光と影とは?

2023年11月15日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!台湾(1)台湾と中国の関係は?

2023年05月17日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!中国「一帯一路」ってなに?【上】改訂版

2022年08月30日

-

-

時事問題がわかる!

目指せ!時事問題マスター 1からわかる!「北朝鮮とミサイル」 改訂版(1)ミサイル発射の狙いは?

2022年04月11日