26年前、最愛の妻を失った弁護士。自身を逆恨みした男に妻の命を奪われました。

「私のせいで、妻は亡くなった」

激しい後悔と悲しみの中で立ち上がり、日本の司法を変え、新たな法律を作りました。声を上げられない多くの被害者のため、それまで存在しなかった「被害者の権利」を国に認めさせたのです。

今94歳。老いや病と向き合いながらも必死に力を振り絞り、声を上げ続けています。

突き動かすものは何なのか。闘いの軌跡です。

(社会部記者 堀結花)

2023年7月28日裁判 事件

26年前、最愛の妻を失った弁護士。自身を逆恨みした男に妻の命を奪われました。

「私のせいで、妻は亡くなった」

激しい後悔と悲しみの中で立ち上がり、日本の司法を変え、新たな法律を作りました。声を上げられない多くの被害者のため、それまで存在しなかった「被害者の権利」を国に認めさせたのです。

今94歳。老いや病と向き合いながらも必死に力を振り絞り、声を上げ続けています。

突き動かすものは何なのか。闘いの軌跡です。

(社会部記者 堀結花)

この夏、犯罪被害者をめぐって大きな動きがありました。

体や心の傷だけでなく、経済的にも大きな影響を受けているという被害者たちの声を受け、国の支援制度が抜本的に見直されることになったのです。

原動力となったのが、自身も妻を犯罪で亡くした弁護士の岡村勲さん(94)です。

被害者が泣き寝入りを強いられる状況を変えたいと仲間とともに声を上げ、「犯罪被害者の権利」を初めて明記した犯罪被害者基本法の制定につなげるなど、被害者を取り巻く環境の改善に多大な功績をあげてきました。

その後も被害者のために闘い続け、ついにことし、「残された課題」とされていた経済補償の充実に向けて国を動かしたのです。

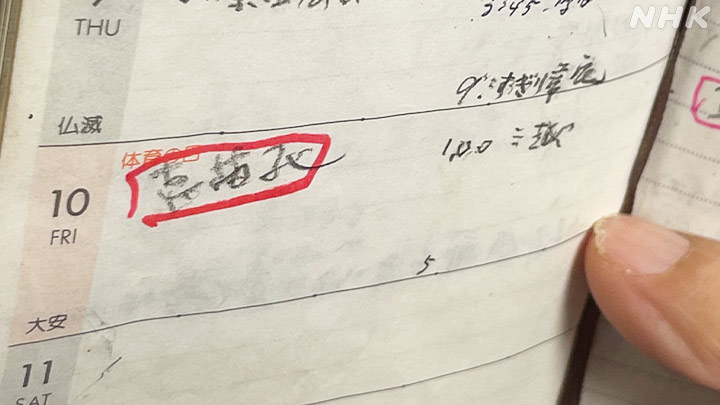

岡村さんの人生が大きく変わったのは、26年前。1997年10月のよく晴れた日のことでした。

弁護士として泊まり込みの仕事が続く中、ようやく迎えた休日。東京・日本橋のデパートに行こうと、妻の眞苗さんと待ち合わせをしていました。

眞苗さんが来るまでの間、結婚した当時は貧しくて買えなかった結婚指輪を渡したいと考えた岡村さんは、デパートの中をひとりであちこち見て回っていました。

しかし、眞苗さんはなかなか姿を見せません。

携帯電話もない当時、出先で連絡をとるのも難しく、いったん丸の内の職場に向かいました。目の前の仕事を片付けながら、何度も自宅に電話をしますがいっこうに連絡がとれません。

不安にかられて自宅に帰ると、玄関先で眞苗さんが倒れていました。

「どうしたのか」と駆け寄ったときには、その体はもう冷たくなっていました。

岡村さんが眞苗さんと出会ったのは、司法試験に合格して間もないころでした。

母校の一橋大学で開かれた講演会で、国家試験に通った先輩として経験を語った帰り道、声をかけてきてくれたのが、当時まだ1年生だった眞苗さんでした。

岡村さんが弁護士として歩み始めるころ、眞苗さんは国家公務員上級試験に合格し、当時の労働省に就職。3年後の1962年に2人は結婚しました。

最初は共働きでしたが、2人の子どもの出産を機に眞苗さんは仕事を辞め、家庭に入りました。

「社会的弱者のための弁護士になる」

その思いを胸に抱きながらも、弁護士会の会長という役職に就き、業務を広げていく岡村さんに眞苗さんは「公約違反ね」と冗談めかして言ったといいます。

弁護士としての信念を貫くため、ときに裁判官とも闘う岡村さんをどんなときも励まし応援してくれるかけがえのない存在だったということです。

眞苗さんを殺害したとして逮捕・起訴されたのは、当時、岡村さんが顧問弁護士を務めていた証券会社に対し、「株取引に失敗した」として法外な金を要求していた男でした。その要求を拒んだ岡村さんを逆恨みし、それまでも岡村さんを何度も襲おうとしていました。

そしてあの日、宅配便業者を装って自宅を訪れ、応対に出た眞苗さんに刃を向けました。

起訴

・検察官が裁判所に刑事裁判を開くよう訴えを起こすこと。岡村勲さん

「事件のあと、どうすれば自分も早く死ねるかということを、ずっと考えていました。弁護士の仕事をしていると自分の身に危険なことはあるかもしれない。その覚悟は持っていました。私に恨みがあるなら、どうして私を襲わなかったのか。どうして無関係の妻を身代わりにして、私が生きていけるでしょうか」

49日が過ぎてもいっこうに納骨する気持ちになれずにいましたが、年が変わり新緑が芽吹く頃、岡村さんは自身の故郷・高知県宿毛市のお墓に納骨することを決心しました。

東京育ちの妻が寂しくないようにと、お別れをする前に岡村さんは遺骨を抱えて車に乗り込み、2日間かけて都内の思い出の場所を巡りました。

春になると一緒に桜を見に行った皇居・千鳥ヶ淵。結婚式をあげた如水会館。一緒に舞台を観にいった国立劇場や音楽ホール。妻が一生懸命働いた労働省の跡地。

そして、ふたりで場所を探してやっとの思いで立ち上げた法律事務所。

浅草の仲見世通りは、にぎやかな人波をかき分けながら、遺骨を抱えて一歩一歩、進みました。ふたりで行った店を訪ねると、遺骨の隣に腰を下ろしてごはんを食べました。

「一緒にきた場所だよ」と心の中で何度も語りかけました。

自宅があった小金井では、自転車に遺骨をのせて細い道をあちこちまわりました。眞苗さんが卒業した中学校、高校、大学。いつもの八百屋。新婚当時を過ごした、かつての家。

岡村さんは、大切な思い出の1つ1つを、かみしめるように語ってくれました。

眞苗さんの父親が当時入院していた病院にも遺骨を抱いて行ったということです。

病室が見える中庭に立ち「眞苗、お父さんにご挨拶を…」言葉にしたその瞬間、つらくてたまらなかったといいます。

そのときの様子に話が及ぶと、岡村さんは突然涙を浮かべ、そのあとは言葉が続きませんでした。

心に深く傷を負った岡村さんが、犯罪被害者のために立ち上がるきっかけとなったのが裁判でした。

1998年2月18日の初公判。

弁護士としてではなく被害者遺族の立場で初めて臨む刑事裁判は、深い絶望の中、真実を知るためようやくたどり着いた“唯一の望み”でした。

当時、裁判が始まる前に被害者が事件に関する記録を閲覧することは認められていませんでした。岡村さんも起訴状などの基本的な資料は何一つ捜査機関から渡されなかったということです。警察や検察による説明もほとんどないのが一般的で、真実を知るには裁判を傍聴するしかなかったのです。

ただ、法廷でも被告との間は柵で隔てられ、岡村さんはほかの傍聴人と同じ席に座り、ただ黙ってやりとりを聞くことしかできませんでした。

日本の刑事司法が被害者にとっていかに理不尽か、その立場になって初めて思い知らされたといいます。

岡村勲さん

「目の前にいる被告は、妻を傷つけるような発言を繰り返していました。全身の血が逆流するような怒りに震えながら、『妻を侮辱するな』と叫びたくなりましたが、本当に声を上げて裁判長に退廷を命じられては、真実を知ることすらできなくなってしまう。私はただ、じっと黙っていることしかできませんでした」

検察は死刑を求刑しましたが、判決は無期懲役でした。

理由の1つに“被害者がひとりである”ことがあげられましたが、岡村さんは「被害者はひとりではない」と、納得がいきませんでした。

眞苗さんの母親が事件のよくとしに亡くなり、入院していた父親もまた、あとを追うようにその後亡くなったのです。

事件当時、眞苗さんの母親は岡村さんたちと同居していて、自宅で娘の介護を受けていましたが、ショックを受けないよう事件のことは知らせていませんでした。せめて出棺のときだけはと立ち会ってもらうことにしましたが、事前に父親と交わした約束どおり「脳溢血で亡くなった」と伝えるのが精いっぱいでした。

「たくさんの警察官が来ていたのでうすうすは感じていたかもしれませんが、本当のことを聞くのはとても怖かったでしょう。私たち家族も口に出したら壊れてしまいそうでした」

岡村さんにとって、事件の被害者は決してひとりではありませんでした。

2審の裁判も理不尽な思いが強まるばかりでした。

当時、裁判所では法廷に遺影を持ち込むことは原則禁止されていました。被告を萎縮させ、言いたいことが言えない状態になるなどの理由からです。しかし、強く要望したところ、2審でついに法廷に眞苗さんの遺影を持ち込むことが認められました。

岡村さんは遺影を膝の上に置き、傍聴席の最前列に座りましたが、入廷時も審理中も、被告は一度も遺影のほうを見ようとしなかったということです。

そのまま裁判が終わり、被告が退廷しようとしたとき、岡村さんは思わず立ち上がり、被告に向かって妻の遺影を見せつけました。

すると数日後、裁判所から呼び出しがあり、裁判長からだとして書面を渡されました。そこには「岡村の行動は傍聴人としての分を超えている。遺影を持ち込むときは2列目の最左端に座れ」と書かれていたといいます。

裁判長に面会を申し込みましたが断られ、「審理を妨害していないのになぜいけないのか」「傍聴人としての“分”とは、どういう意味か」といった質問に回答を求めましたが、書記官を通じて「答える必要がない」という対応だったということです。

岡村勲さん

「なぜ妻はこんな理不尽なかたちで、突然命を奪われなければならなかったのか。なぜ加害者の人権ばかりが守られ、被害者には何の権利も与えられていないのか。すべてが全く納得できませんでした」

被害者が置き去りにされている。身をもってその悲惨さを知った岡村さん。ひとりの法律家としてできることはないかと考え、「被害者の権利を確立するため、この国の刑事司法を変える」と決意します。

2000年、犯罪被害者や遺族でつくる「全国犯罪被害者の会」、通称「あすの会」を結成。

「きょうは苦しいが、あすはきっとよくなる。よくしてみせる」

会の名前には、そんな切なる願いが込められています。

「犯罪被害者の権利、被害回復制度について論じ、国、社会に働きかけ、自らその確立を目指す」と設立趣意書に書かれたとおり、被害者自らが具体的な施策を提言し、得られるべき権利を確立するために、仲間とともに活動を始めました。

被害者の裁判への関わり方などで先進的な制度があるドイツやフランスに渡って調査を行い、日本でも同じような制度を導入すべきだとして、全国各地に足を運び、署名活動などに取り組みました。

懸命な活動の結果、1年半ほどで55万筆余りの署名が集まり、思いは国を動かしました。

2004年、被害者の権利を初めて明記した「犯罪被害者基本法」が成立。この法律に基づき、岡村さん自身も検討会の一員となって被害者支援を進めていくための国の基本計画が作られました。被害者の心のケアなど、きめ細かいサポートのための体制整備も盛り込まれました。

2008年には、刑事裁判への被害者参加制度が実現。被害者が法廷の柵の中に入って裁判に参加し、被告に直接質問したり刑の重さについて意見を言ったりすることができるようになりました。

さらに、2010年には殺人事件などの時効が廃止。それまで「蚊帳の外」に置かれていた犯罪被害者の権利を確立するという大きな足跡を残し、「あすの会」は結成から18年で活動に幕を閉じました。

当時、岡村さんは89歳。体力はすでに限界を迎えつつありました。

被害者参加制度

・被害者や遺族が、刑事裁判に参加する制度。

それから4年経った去年の春、岡村さんは被害者のために再び立ち上がることを決意します。

以前の活動で、被害者の権利に加え、経済的な補償についても“一定の道筋をつけた”と考えていましたが、被害者たちからその後も「目の前の生活も困窮している」という悲痛な声が寄せられていたのです。

国は、殺人事件などの被害者や遺族に対する補償として、被害者の年齢や収入などに応じて一時金を支払う制度を設けています。しかし、あくまでも“見舞金”の性質を残したもので、将来にわたって、被害者の生活を補償するものではありません。

民事裁判を起こして被告に損害賠償を求めることもできますが、賠償命令が出されても加害者に支払い能力がないケースも多い上、加害者が自殺したり見つかっていなかったりする場合など、損害賠償請求さえできないこともあります。

2018年に日本弁護士連合会が行った調査では、裁判所が加害者に命じた損害賠償のうち実際に支払われた金額の割合は、▽殺人事件で13.3%、▽強盗殺人事件で1.2% ▽傷害致死事件で16%などと、被害者が泣き寝入りを余儀なくされている実態が浮き彫りになっています。

経済補償の拡充に重点的に取り組む必要がある。岡村さんたちは「新あすの会」として再び結集しました。

強盗殺人

・正式名称は、刑法第240条に規定される「強盗致死傷罪」。

岡村勲さん

「自分たちが味わった同じような苦しみを、これからの被害者に味わわせたくない。やはり、これはしっかりした補償制度を作っておく必要がある。犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる日が来るまで、私は闘っていきます」

海外ですでに実現している制度などをもとに、国が被害者に対する損害賠償を立て替えたり、治療費などを直接負担したりする新たな制度の創設を、提言していくことにしました。

94歳の岡村さん。今は腎臓に持病があるほか、心筋梗塞も患い、体は爆弾を抱えているような状態だと言います。自宅で訪問看護を受けていて、リハビリをしながら年齢と闘っているような状況です。

去年11月、岡村さんの姿は永田町にありました。

国会議員が犯罪被害者の支援のあり方について話し合う会合に出席し、警察庁や法務省など関係省庁の担当者も参加する中で訴えました。

警察庁

・都道府県の警察を指揮監督する国の行政機関。岡村勲さん

「被害者はお金を取れば取ったで、悲しくなるもんなんです。だけど、お金をもらわなければ生活ができない。我が身に置き換えてもらいたいんです。『自分が被害を受けたらどうするか』と考えて対応してほしい」

制度の実現に向け、永田町や霞が関に何度も足を運び、必死で働きかけを強めたこの1年。少しずつ変化が見え始めました。

そして、ことし6月。岸田総理大臣をトップに関係閣僚が参加して行われた「犯罪被害者等施策推進会議」で、被害者支援制度の抜本的な見直しや拡充に向けた取り組みの強化が決定されました。

「国が支払う一時金の金額は、民事訴訟の損害賠償額も見据えて大幅に引き上げるべく1年以内をめどに結論を出す」という考えが示されたのです。

「新あすの会」の懸命な訴えに対する “国からの答え”でした。 実現すれば大きな前進です。

また警察庁は、被害者支援に取り組む職員数を増やし、組織体制を強化するとともに、関係省庁をまとめる司令塔として、役割をしっかり果たしていくと約束しました。

あの日への後悔は、今もずっと続いています。

事件の前、何者かによって自宅の植木鉢が割られたこと。門に縄が巻かれていたこと。

「若い人の将来をつぶしてはいけないから警察には言わないでおきましょう」という眞苗さんの言葉を聞きいれずに警察に届け出ておけば…。顧問先の証券会社に金を求めてきた男を拒否することなく、お金を支払っていたなら…。

もしあのとき、自分がああしていれば妻はきっと…。

闘いを続ける岡村さんですが、ふだんは穏やかな日常を送っています。

眞苗さんの写真に囲まれて、親族のサポートを受けながらひとりで生活をしています。

趣味で始めた囲碁の時間。

広く碁盤を見渡し、攻めるか、守るか、次の一手を考えます。

93歳で3段に昇格し、今は4段になることが目標です。

満身創痍ではあるけれど、まだやり残したことがあると語る岡村さん。かつての出来事や相談を寄せてくれる被害者たちのことは94歳になった今も忘れることはありません。

ことしの春、妻の事件を担当した検察官が退職し、岡村さんのもとに挨拶にきてくれたといいますが、自身への激しい後悔は、何年経っても消えることはありません。

だからこそ、せめて被害者のために命ある限り最後の力を振り絞って闘いたい。強烈な覚悟が、94歳の岡村さんを奮い立たせ、突き動かしています。

コロナ禍が少し落ち着きを見せ始めた去年秋、岡村さんは眞苗さんの命日にあわせて、久しぶりに故郷の高知県宿毛市に帰りました。

親族に付き添われ、小高い山の上にある妻の眠る墓までたどり着くと、改めて眞苗さんに誓いました。

岡村勲さん

「妻は私の身代わりになって死んだようなものです。やはり妻に対する贖罪というか、このまま妻の名前が地球から消えてしまうのはしのびなく、なんとか名前を残してあげたい。被害者のための制度を作れば、後世の歴史家や法律家がいきさつを調べたときに、妻の名前にたどりつくのではないかと、そうすれば亡くなっていても妻は“生きている”ことになるんじゃないかと思うんです。なんとか私が生きているうちに被害者が困らないような制度を作り、妻のもとに行ったら“こんな制度を作って日本を変えたよ”と報告したい。だから諦めない。諦めてはいけないんです」

深い悲しみや苦しみを抱え、生涯続く傷を負いながら、そして大きな理不尽に押しつぶされそうになりながら、それでもなお、それぞれが必死に力を奮い立たせて立ち向かう。

岡村さんをはじめとする犯罪被害者たちの懸命な活動で日本の司法制度は大きく変わりました。その歴史は「日本方式」と呼ばれ、国際会議の場では賞賛されているといいます。

しかし、それでもまだ経済的な補償を中心に課題はいくつも残されています。

ある日突然、社会の少数者の立場になったとしても、その立場を、もとの生活に限りなく近づけることができるか。そうした人たちの声に耳を澄まし、どれだけ真摯に向き合うことができるのか。

私たちの社会のあり方が、問われていると思います。

社会部記者

堀結花 2010年入局

警視庁、司法担当などを経て

被害者救済をめぐるさまざまな問題を取材

「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは

2024年2月1日