北朝鮮は、固体燃料式の新型ICBM=大陸間弾道ミサイル「火星18型」の発射実験を4月13日に行ったと発表しました。

北朝鮮は2017年以降、射程が5500キロ以上とされるICBM級の弾道ミサイルの発射を繰り返してきましたが、固体燃料式のICBM級の発射は初めてでした。

固体燃料式を発射したねらいや今後の出方について詳しく解説します。

(中国総局記者 石井利喜 / 国際部記者 近藤由香利)

“新型戦略兵器”「火星18型」とは

北朝鮮は2023年4月13日午前7時すぎ、首都ピョンヤン近郊から弾道ミサイル1発を日本海に向けて発射しました。

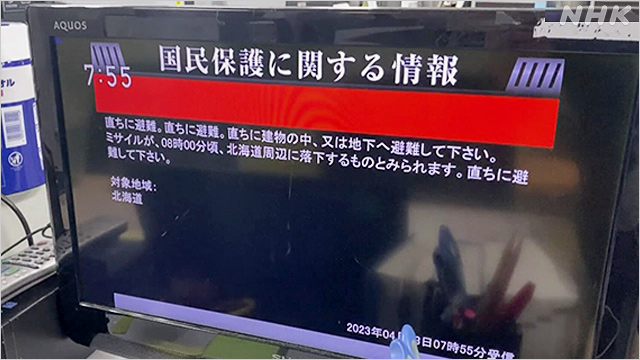

日本政府は発射のおよそ30分後、Jアラート=全国瞬時警報システムで「ミサイルが北海道周辺に落下するものとみられる」という情報を発信しました。

その後、落下の可能性はなくなったとして情報を訂正しましたが、日本の領土や領海への落下予測が発信されたのは、今回が初めてでした。

北朝鮮は翌日(14日)、固体燃料式の新型ICBM「火星18型」の発射実験を初めて行い成功したと発表しました。

発表によりますと、1段目は通常の角度で発射され、東部ハムギョン(咸鏡)南道の沖合10キロに落下。2段目と3段目は通常より角度をつけた「ロフテッド軌道」で飛行し、2段目は北東部ハムギョン北道の沖合335キロの日本海に落下したということです。ただ3段目の落下地点などは明らかにしませんでした。

発射実験に立ち会ったキム・ジョンウン(金正恩)総書記は「『火星18型』の開発は、われわれの戦略的抑止力の構成を大きく再編し、核反撃態勢の効用性を急速に進展させる」と意義を強調しました。

従来のICBM級とは何が違う? 固体燃料式の脅威とは

今回のICBM級の最大の特徴は、従来の液体燃料ではなく固体燃料が使われたとしている点です。すでにアメリカ全土を射程に収める可能性があるICBM級のミサイルを保有しながらも、なぜ固体燃料式のICBM級を開発したのか。ミサイルの専門家で未来工学研究所の西山淳一研究参与にそのねらいを聞きました。

北朝鮮は固体燃料式の新型ICBMの発射と発表したが、何が読み取れるのか?

北朝鮮が公開した弾道ミサイルの噴煙からも、明らかに固体燃料式のロケットエンジンだと確認できる。液体燃料式の場合は噴煙が早く消えてしまうが、今回のミサイルは上昇しながら地上まで煙の尾が引いている。また、安定して飛行しているので、固体燃料式ミサイルの開発はずいぶん進んでいると思われる。

固体燃料式にはどんな意味があるのか?

液体燃料式と比べて準備の時間が非常に短く、燃料が常に入った状態で発射の準備ができるため、各国とも弾道ミサイルは固体燃料式にしている。急に撃ってくる可能性があるため、脅威が増していると考えられる。

今後、北朝鮮の動きについて何を警戒するべきなのか?

同じような実験を何度も繰り返しミサイルやシステムの信頼性を上げていくので、これから似たような発射実験をやることは間違いない。また、固体燃料式は発射の兆候がなかなか分からないので、防衛する側としては即時対応能力がいっそう求められることになる。

今後は、初の軍事偵察衛星の打ち上げと核実験に警戒

キム総書記は「火星18型」の発射実験をめぐり「敵によりはっきりとした安全保障の危機を体感させ、絶望に陥るようにする」などとして、日本や韓国と連携して抑止力を強化するアメリカへの対決姿勢を鮮明にしています。

北朝鮮の政治的な思惑と今後の出方について、北朝鮮情勢に詳しい南山大学の平岩俊司教授に聞きました。

なぜこのタイミングで発射したのか

発射の前月に行われたアメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習に対する北朝鮮の強い姿勢を示すとともに、2023年4月末にユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領のアメリカ訪問とバイデン大統領との首脳会談を控えるこのタイミングを見計らって、アメリカと韓国への対抗姿勢を強調するねらいがあったのではないか。

北朝鮮が発射した意図は?

ICBM級の弾道ミサイルとあわせて中距離の技術開発にかなり力を入れているので、アメリカをにらんだミサイルということになる。

発射されたのが新型ミサイルだとすれば、4月15日のキム・ジョンウン総書記の祖父、キム・イルソン(金日成)主席の誕生日にあわせて国威発揚に利用したいという意図もあったのではないか。

今後の北朝鮮の動きについて、何を警戒すべきか?

北朝鮮は2023年4月までに軍事偵察衛星の打ち上げの準備を終えると明確に予告しているので、今後準備がどのように行われてどのタイミングで打ち上げが行われるかが注目される。また、7回目の核実験をいつでも実施可能だとの報道もあり、十分に注意する必要がある。

北朝鮮は弾道ミサイルの発射について訓練と実験の両輪で進めることで国防力の強化を行っていて、今後の動向についても警戒していく必要がある。

国際ニュース

国際ニュース