「不発弾でいまも人の命が奪われています。私たちにとっての戦争はまだ終わっていません」

79年前、インド北東部インパールを目指して旧日本軍が進軍し、激しい戦闘の末、インド国内だけで3万人に上る日本兵が命を落とした「インパール作戦」。

その歴史を伝えようと活動するインパール出身の45歳の男性の言葉です。

日本が関わった戦争による被害が、遠く離れたインドでいまも起きている現実、そして直接戦争を体験していない世代が、戦争について調べ記録を残そうとしているその思いと背景を追いました。

(ニューデリー支局カメラマン 森下晶)

インパール作戦とは?

「インパール作戦」は、1944年、当時イギリスが支配していたインド北東部の攻略を目指して旧日本軍が進軍し、激しい戦闘や食料不足などにより、インド国内だけで3万人に上る日本兵が亡くなった戦いです。

日本では第2次世界大戦中、最も過酷で無謀な戦いとして知られています。

一方、地元住民が爆撃で犠牲になるなどして戦争に巻き込まれた事実は、現地では詳細には知られていないと言います。

戦争当時の痕跡で歴史を伝えたい

ラジェシュワール・ユムナムさん(45)。インパール作戦の歴史を残したいと活動を続ける1人です。

インパールで生まれ育ちましたが、学校ではこの戦いについてほとんど教わったことがありませんでした。

地元で会社員として働くなかで、郊外の村を訪ねるたびに、村人たちが、当時の武器などを無造作に保管していることにしばしば驚いたといいます。

住民がまとめたインパール作戦の記録がほとんど無いことを知り、仲間とともに当時の戦地を訪ね、残された遺留品などを掘り起こして保存する活動を始めました。

いまも発見される遺留品

私たちは、ラジェシュワールさんの活動に同行させてもらいました。インパールの市街地から車で1時間ほど走り、山道を40分ほど登った場所が、その日の作業現場です。

ラジェシュワールさんは、当時の地図を頼りに場所を特定し、金属探知機を駆使して、当時の痕跡を探していきます。

兵士が隠れるために使ったとみられる地面のくぼみを見つけては、スコップで少しずつ掘り返していく地道な作業。しばらくすると、緑色の小さな筒のようなものが見つかりました。

ラジェシュワールさんによると、弾薬の一部だと言います。

3時間以上の作業で、薬きょうや武器の破片など、およそ20点が見つかりました。

ラジェシュワールさん

「戦地だった場所にはこうした痕跡が実際に残されています。

当時ここで何があったのか、しっかりとした記録を残すことができると感じています。それが、次の世代にとって、とても重要です。

これだけの薬きょうが見つかったということは、ここで激しい戦闘が行われたことを示していると思います」

そう話したあと、ラジェシュワールさんたちは、ここで命を落とした兵士たちに黙とうを捧げていました。

今も続く戦争の影響

遺留品や遺骨の収集を続けているラジェシュワールさんは、戦争で生じた不発弾が今も残されていることを伝える活動をことしから始めています。

きっかけは2年前、自分が遺留品の収集に訪れた時に知り合った20代の兄弟が、その後、不発弾によって、命を落としたことでした。

もっと多くの人に、改めてここが戦地だったこと、そして今も不発弾の危険性があることを知ってほしい。

ラジェシュワールさんは、不発弾の写真をのせたポスターを作って周辺の村々を回り、注意喚起を始めています。

ラジェシュワールさん

「いまは、第2次世界大戦そのものは終わっていて、ここでは戦いは終わっています。

でも当時の不発弾で、いまだに人の命が奪われています。その意味では、まだここでの戦争は終わっていないんです。

この取り組みは多くの人の命を救い、世界平和につながると感じています」

映像で伝える地元住民の記憶

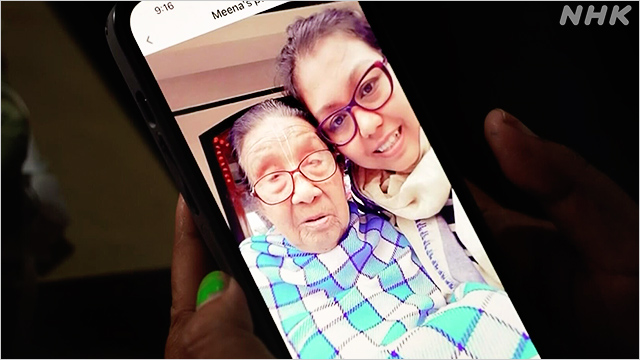

同じくインパールで生まれ育ったミーナ・ロングジャムさん(39)は、地元の大学で働きながら別の形で戦争の歴史を残す取り組みを始めています。

10年前から自費で、ドキュメンタリー映画を製作し、いまはインパール作戦に関する作品に取り組んでいます。

当時を知る人たちから直接話を聞き、それを映像作品にすることで、地元の戦争の歴史を残そうとしています。

祖母の死が気づかせてくれた意義

ミーナさんがインパール作戦をテーマとして選んだきっかけは、4年前の祖母の死でした。

祖母はミーナさんに戦争当時のことをよく話してくれたといいます。

インパール作戦について興味を持ったミーナさんは、日本の戦争の歴史も知ろうと、4年前に広島を訪れました。

インパールと同じように、日本でも市民が戦争に巻き込まれていたことなどを知り、広島での経験を祖母と語り合うのを楽しみに帰国しましたが、そのやさき、祖母は体調を崩して91歳で亡くなりました。

改めて祖母から話を聞くことはできず、戦争当時を知る人から直接話を聞くことができる時間は少ないと痛感したと言います。

ミーナさん

「祖母の死はとても悲しく、当時を経験した人たちが高齢化で少なくなっていることを実感させられました。いまこそ若い世代ができるだけ多くの証言を集めていくときなのです」

住民が経験したインパール作戦の記憶

私たちはミーナさんの証言記録の撮影にも同行しました。まず訪ねたのは93歳の男性でした。

ミーナさん

「当時、あなたが見たことを教えてください」

93歳の男性

「ものすごい銃撃戦が起きていました。イギリス軍の兵士たちは、日本兵の前進を全力で阻止しようとしていました。村に来た日本兵はほとんど食べるものも無かったんです」

ミーナさんは、1つ1つの証言を聞き漏らさないようにメモを取り、生々しい記憶を2時間にわたって映像に収めていきました。

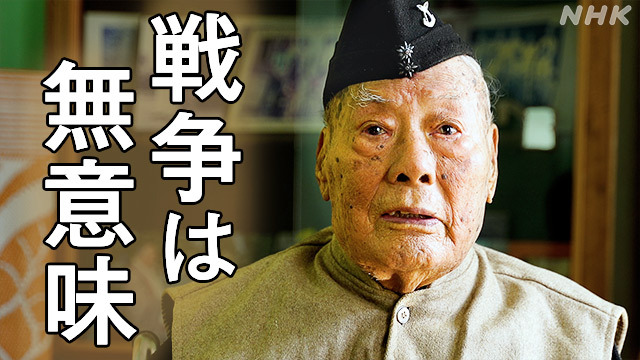

次に訪ねたのは、イギリス側の兵士として日本軍と戦った97歳の男性です。

高齢で耳が遠くなっていたこともあり、息子が大声でミーナさんの質問を繰り返しますが、男性は顔をしかめながら、か細い声で答えるのが精いっぱいでした。

97歳の元兵士

「何もかも忘れてしまった…」

それでもミーナさんは諦めず話を引き出していきました。

ミーナさん

「どんな小さなことでもいいので、お話を聞かせて下さい」

97歳の元兵士

「200個の銃弾と水筒にいれた水だけを持っていて、、、水を飲んで戦っていた。私たちは日本人を見つけることはできなかったし、誰が亡くなったのかも知らなかったんだ…」

そして、最後にミーナさんに向かってこう話しました。

97歳の元兵士

「戦争によって何が得られるのか?互いに殺し合うことに何の意味があるのか?全く無意味なことだ」

ミーナさん

「もう少し早く話を聞くことができたら、もっといろいろ聞けたと後悔する部分もありますが、実際に戦闘に参加した住民の貴重な声を記録することができました。

私たちの世代には、こうした証言を未来の平和のために伝えて行く義務があるんです」

ミーナさんは今後もこうした証言記録を続け、映画を完成させたいと話していました。

インパールで戦争を知らない世代が動き出した理由とは

なぜいまインドで80年近くも前の戦争を伝えようという動きが出てきているのか。現地の情勢について詳しい、岐阜女子大学の笠井亮平さんに話を聞きました。

笠井 准教授

「インパールがあるインド北東部では、長らく民族間の争いや、インドからの分離独立を求める武装勢力のテロなどが相次ぎ、治安が悪化して外国人の立ち入りが制限されてきました。

2010年代になって治安が安定してきたことで、研究者や外国人観光客が現地に入るようになりました。彼らが住民と接触することで、自分たちが暮らす土地で歴史に残る戦争が行われていたことを住民自身が自覚するようになったと考えられます。

また、スマートフォンやインターネットの普及がより一層彼らに自分たちの歴史について考える刺激を与えたこともあると思います」

戦争の歴史を後世に伝える

インパールでは、2019年にかつて激戦地だった丘のすぐ近くに「インパール平和資料館」が作られました。

設立には地元の有志が中心となって関わり、戦争に巻き込まれた地元住民の視点にたった施設を目指しています。

兵士たちの遺品のほか、当時を知る人たちの証言や、戦闘に巻き込まれて亡くなった地元の人たちの名前が刻まれたプレートなども展示されています。

取材中も近くの住民が見学に訪れ、展示を熱心に眺めていました。

日本の山村にも似た、インド北東部ののどかな風景の中で暮らす人々の記憶には、日本人が関わった戦争の実相が刻まれていました。

体験者がいなくなろうとする中で、戦争の歴史を記録し、後世に伝え残していく。

平和を守るための地道な努力の尊さを強く感じました。

国際ニュース

国際ニュース