日本国内での新型コロナウイルスのワクチンについて、日本国内での使用に向けた承認申請の動きや、承認の判断に向けた手続きの状況、それに日本国内での予防接種開始に向けた国や自治体の準備状況など、2020年の情報をまとめています。

目次 ※ クリックすると各項目に移動 ※ タップすると各項目に移動

新型コロナ ワクチン接種 海外は開始 日本は2021年2月下旬以降か(2020/12/28)

2020年12月28日

新型コロナウイルスのワクチンの接種はアメリカやイギリスなどではすでに始まっていますが、国内でもアメリカの製薬大手ファイザーのワクチンの承認申請が行われ、早ければ2021年2月中にも承認されるかどうか結論が出る見通しです。

ファイザーがアメリカやブラジルなどで行った臨床試験ではワクチンによる予防効果は95%だとされ、こうした結果を受けて12月2日に世界で初めてイギリスでワクチンが承認され8日から接種が始まったほか、アメリカでも緊急使用の許可が出され14日に接種が始まっています。

一方で、イギリスやアメリカで接種を受けた人のうち数人に激しいアレルギー反応「アナフィラキシー」のような症状が出たということで、アメリカのCDC=疾病対策センターはワクチンに含まれる成分にアレルギー反応を示した経験がある人は接種しないことなどを指示しています。

また、アメリカの製薬会社モデルナのワクチンも臨床試験で94.1%の有効性を示したということで、アメリカのFDA=食品医薬品局から緊急使用の許可が出され、12月21日からは接種が始まっています。

新しい「mRNAワクチン」とは?

これらのワクチンはいずれも「mRNAワクチン」と呼ばれるこれまでになかった全く新しいタイプのワクチンで、ウイルスそのものではなく、ウイルスの遺伝情報を伝達する物質「mRNA」を人工的に作って注射で投与します。

ワクチンを投与することで免疫の働きによって新型コロナウイルスに対応する抗体が作られ、ウイルスが体内に侵入した際に抗体が攻撃して感染を防ぐ仕組みです。

日本での接種 いつごろから?

ファイザーは日本国内でも12月18日に承認申請を行っていて、審査を大幅に簡略化する「特例承認」の適用を目指しているということです。

国内で行われている臨床試験のデータも踏まえて、早ければ2月中にも承認されるかどうか結論が出る見通しで、厚生労働省は2021年2月下旬をめどに医療従事者、3月下旬をめどに高齢者への接種を始める体制を確保し、その後基礎疾患のある人などに優先して接種を行う方針です。

国産ワクチン 開発の現状は?

新型コロナウイルスのワクチン開発は日本国内でも進められていて、国産のワクチンとしてはこれまでに2社が実際に人に投与して安全性などを確認する臨床試験を始めています。

このうち大阪にあるバイオベンチャー企業のアンジェスは、国産ワクチンとしては最も早い6月に臨床試験を始め、12月からは対象者を500人に増やして臨床試験を続けています。

この会社は、ウイルスそのものではなく遺伝子を使ったワクチンの一種「DNAワクチン」を開発していて、投与することで体の中でウイルスを攻撃する抗体を作る仕組みです。

また大阪に本社がある製薬大手、塩野義製薬は12月16日、214人を対象に臨床試験を始めました。

開発しているのは「組み換えたんぱく質ワクチン」というタイプで、遺伝子組み換え技術を使ってウイルスのたんぱく質の一部だけを人工的に作って投与し、体の中で抗体を作り出します。

国産ワクチンの効果 確認が難しい?

ただ日本で行う臨床試験には課題があり、欧米や南米などと比べると感染者の数が少なく、臨床試験に参加した人が感染する可能性が各国に比べると低いため、ワクチンの効果を確かめるのは難しいと指摘されています。

また、今後海外メーカーのワクチンが国内で広く接種されるようになると、感染者の数がさらに少なくなったり、多くの人が免疫を持ついわゆる「集団免疫」の状態に近づいたりして、臨床試験で予防効果を確認する難しさが増すのではないかという指摘もあります。

このため国内で医薬品の審査を行うPMDA=医薬品医療機器総合機構は、国内で少人数を対象に行う初期段階の臨床試験を終えたあとは、海外で大規模な臨床試験を行うことも選択肢の1つだとしています。

ワクチン接種 高齢者や基礎疾患ある人に続き福祉施設 案が了承(12/24)

2020年12月24日

新型コロナウイルスワクチンの接種が始まった場合、どのような順番で行うかについて、内閣官房と厚生労働省は、患者の対応にあたる医療従事者と高齢者や基礎疾患がある人に続いて、高齢者が入所する社会福祉施設などのスタッフが接種するとした案を、12月23日に開かれた政府の分科会に示し了承されました。

この案は一般から広く意見を聞いたうえで、来月にも分科会で正式に取りまとめられます。

分科会に出された案では、新型コロナウイルスの患者の対応にあたる医療従事者と、高齢者や基礎疾患がある人に優先的に接種するとしていて、医療従事者の中には、

▽患者の搬送に携わる救急隊員などや

▽患者と接する保健所職員なども含まれるとしています。

そして、高齢者や基礎疾患がある人に続いては、高齢者が入所する社会福祉施設などで利用者に接するスタッフが接種するとしています。

ただ、

▽具体的にどのような基礎疾患がある人の優先するかや、

▽妊婦に対して優先的に接種を行うかどうかについては、

厚生労働省で引き続き検討するとしています。

さらに、これらの対象以外の人たちへの接種については、順番が早い人たちの接種の状況を踏まえて行われるということで、自治体が券を配布し、医療機関を予約して接種を受けるとしています。

内閣官房と厚生労働省は、この案について今週からパブリックコメントで一般から広く意見を聞くことにしていて、来月にも分科会で正式に取りまとめられます。

ワクチン優先接種 対象は? 厚労省 方針案まとめる(12/23)

2020年12月23日

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は優先接種の対象とする「基礎疾患」を、慢性の心臓病やがんなどとする案をまとめました。肥満の人も含める方針で、対象は820万人にのぼる見通しです。

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は

▽2021年2月下旬をめどに医療従事者、

▽3月下旬をめどに高齢者への接種を始める体制を確保し、

その後、

▽基礎疾患のある人などに優先して接種を行う方針です。

こうした中、厚生労働省は、優先接種の対象とする具体的な基礎疾患の案をまとめました。

対象となるのは

▽慢性の心臓病や腎臓病などに加え、

▽呼吸器の疾患や、

▽がんなどの免疫機能が低下する病気、

▽睡眠時無呼吸症候群などで通院や入院をしていることが条件です。

基礎疾患があることを示す証明書の提出は求めず、予診票で確認するとしています。

肥満の程度を示す「BMI」が30以上の人も優先接種の対象とし、基礎疾患のある人と合わせると、成人だけでおよそ820万人にのぼると推計されています。

また、医療従事者に続いて優先的に接種を受けられる「高齢者」については、令和3年度中に65歳以上に達する人とします。

60歳から64歳の人も、ワクチンの供給量によっては基礎疾患がある人と同じ時期に接種を受けてもらうことを検討するということです。

厚生労働省は、この案を12月25日に開く専門家会議で示すことにしています。

優先される基礎疾患は

厚生労働省の案で「基礎疾患」とされているのは

▽慢性の呼吸器の病気

▽慢性の心臓病(高血圧を含む)

▽慢性の腎臓病

▽慢性の肝臓病(脂肪肝や慢性肝炎を除く)

▽インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、またはほかの病気を併発している糖尿病

▽血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く)

▽免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)

▽病気の治療で、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている

▽免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

▽神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害など)

▽染色体異常

▽重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)

▽睡眠時無呼吸症候群です。

いずれも通院や入院をしている人が対象となります。

新型コロナワクチン 2月下旬の接種開始準備を指示 厚労省(12/18)

2020年12月18日

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省が、2021年2月下旬をめどに医療従事者への接種を始められるよう、自治体に体制の整備を指示したことが分かりました。

高齢者は3月下旬をめどに、そのほかの人たちは4月以降に接種体制を確保する方針です。

厚生労働省は、欧米の製薬会社3社との間で、新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいて、2021年前半に接種を始める方針を示しています。

こうした中、厚生労働省は、12月18日、全国の都道府県や市町村に対して接種体制の整備計画の案を示しました。

それによりますと、▽2021年2月下旬をめどに先行して1万人程度の医療従事者に、▽3月中旬をめどに残るおよそ300万人の医療従事者に接種を開始できる体制を整備します。

続いて▽3月下旬をめどに高齢者に接種できる体制を確保し、▽そのほかの人については基礎疾患のある人などを優先しながら4月以降に接種を始める方針です。

厚生労働省は、この計画の案に沿って、接種会場の選定や接種に必要なクーポンなどの準備を進めるよう市町村に指示するとともに、2021年1月には自治体向けの説明会を開くことにしています。

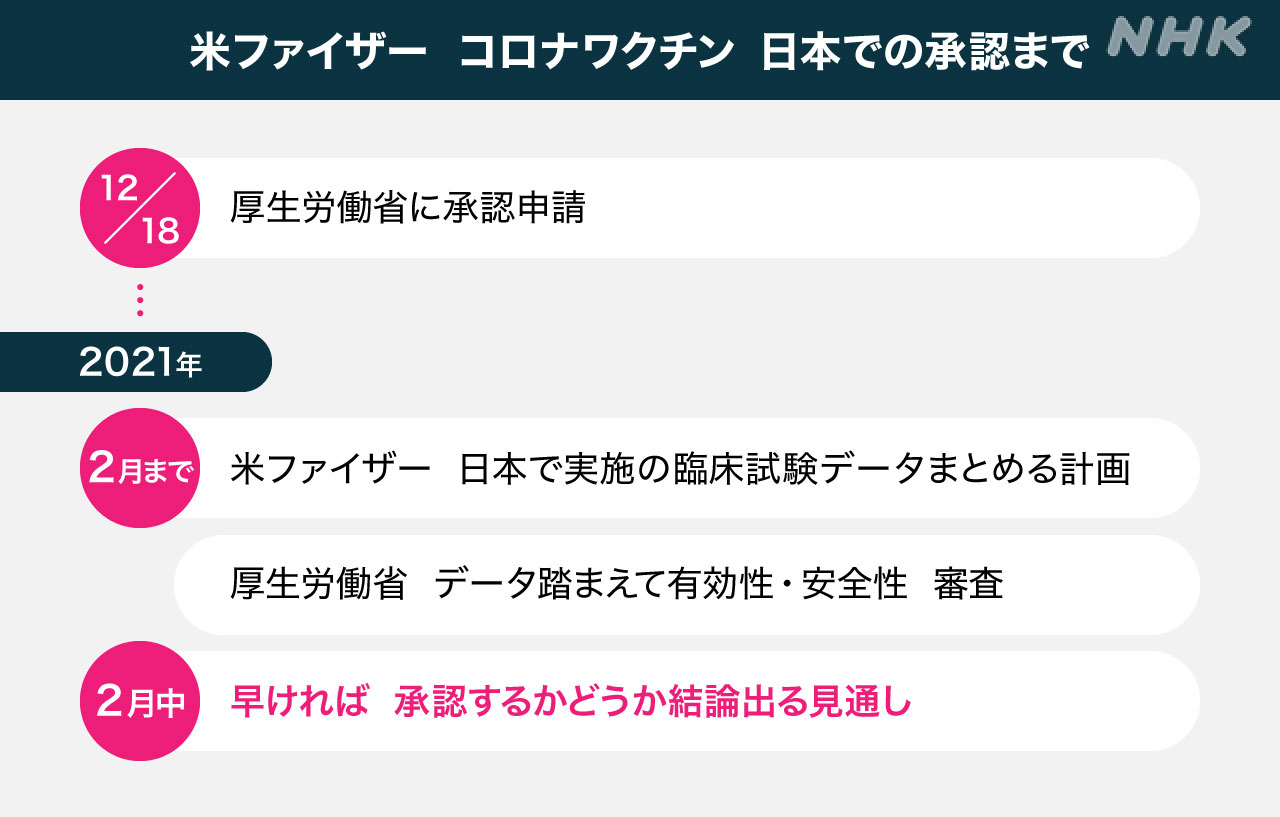

ファイザー コロナワクチン 日本で承認申請 早ければ2月に結論(12/18)

2020年12月18日

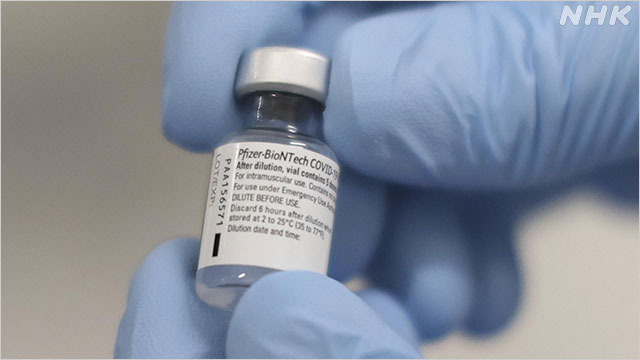

アメリカの製薬大手ファイザーは、新型コロナウイルスのワクチンの日本国内での使用に向け、12月18日厚生労働省に承認を求める申請を行いました。新型コロナウイルスのワクチンをめぐって、国内で承認申請が行われるのは初めてで、早ければ2021年2月中にも承認するかどうか結論が出る見通しです。

ファイザーはドイツの企業と共同で新型コロナウイルスのワクチンを開発し、アメリカやイギリスなどでは12月から接種が始まりました。

日本政府も2021年6月末までに6000万人分の供給を受けることで基本合意しています。

ファイザーによりますと、これまでに世界各国で行った臨床試験の最終的な効果の分析では95%の有効性が見られ、人種による目立った違いは確認されなかったということです。

このため、ファイザーは、12月18日、日本国内での使用に向け、厚生労働省に承認の申請を行いました。

国内で新型コロナウイルスのワクチンの承認申請が行われるのは初めてで、審査の手続きを大幅に簡略化する「特例承認」の適用を目指しているということです。

ファイザーは国内で実施している臨床試験のデータを2021年2月までにまとめる計画で、厚生労働省はこうしたデータを踏まえて有効性や安全性を速やかに審査することにしています。

早ければ2021年2月中にも、承認するかどうか結論が出る見通しです。

「特例承認」とは

厚生労働省によりますと、「特例承認」は、通常、1年程度かかる医薬品の審査の手続きを大幅に簡略化して早期に承認する制度です。

適用するには、

▽病気のまん延を防ぐために緊急に使用する必要があること、

▽代わりの医薬品がないこと、それに

▽アメリカやイギリスなど日本と同じ水準の承認制度がある国で承認されていることなど

をすべて満たすことが条件になります。

2009年に新型インフルエンザが流行した際に初めて適用され、2種類のワクチンが申請からおよそ3か月で承認されました。

また、ことし5月には新型コロナウイルス治療薬の「レムデシビル」に適用され、申請から3日で承認されています。

ファイザー日本法人「速やかに届けたい」

ファイザーの日本法人は、「このたびの申請は科学的に厳格で高い倫理に基づく研究開発から得られたデータに基づいており、承認が得られた際は速やかに日本の皆様にもワクチンをお届けし、社会生活正常化の一助として貢献してまいります」とコメントしています。

田村厚生労働相「最優先で審査」

田村厚生労働大臣は、記者会見で「有効性や安全性をしっかりと審査した上で判断していく。アメリカでは緊急使用許可が出たという話もある中、わが国としてどうするかは、しっかりとデータを見た上でとなる。最優先の課題なので、最優先で審査をしていく」と述べました。

一方で副反応が懸念されていることについて、「接種が始まっている海外の情報をしっかり収集し、審査の中の1つのデータとして分析していきたい。ワクチン全般において、すごくまれにアレルギー反応はあるわけなので、そういうことも踏まえて、しっかり審査をしていく」と述べました。

ワクチンの安全性・有効性 どう評価

ファイザーは、日本国内でも160人を対象に免疫の働きや安全性を確認する初期段階の臨床試験を進めていますが、今回の承認申請は、国内で医薬品の審査を行うPMDA=医薬品医療機器総合機構と相談した上で、海外での大規模な臨床試験の結果をもとに行ったということです。

PMDAは2020年9月、新型コロナウイルスのワクチンを審査する際の考え方を公表しています。

それによりますと、有効性を評価するために、

▼ウイルスを攻撃する抗体ができることを確認するだけでなく、ウイルスを排除する免疫の細胞の働きについても解析することを求めています。

その上で

▼臨床試験で、ワクチンを投与するグループとワクチンに似せた偽の薬、「偽薬」を投与するグループに分けて比較することで、発症を予防する効果があるかなどを確認する必要があるとしています。

また、安全性については、

▼臨床試験でワクチンを投与してから少なくとも7日目までと28日目までに体に異常が出ないか確認することや、

▼投与後少なくとも1年間は健康状態の確認を続けることなどが必要だとしています。

一方で、海外で大規模な臨床試験が行われ、予防効果が確認されているワクチンについては、国内での臨床試験は免疫の働きの解析や安全性を確認するのみで十分な場合があるとしています。

専門家「歴史に残る偉業 しっかり審査してほしい」

アメリカの製薬大手ファイザーが、国内で、新型コロナウイルスワクチンの承認を申請したことについて、ワクチン開発に詳しい東京大学医科学研究所の石井健教授は「1年以内にこれだけの規模でしっかりとした臨床試験が行われて、ワクチンがみなさんの手に届くのは、現代の科学の成果で、歴史に残る偉業だ」と評価しました。

そして、今後の審査について「ファイザーのワクチンは複数の国で数万人規模で臨床試験を行っていて、その中には、アジア人も入っていて、人種の違いによって特殊な副作用があるという指摘もいまのところない。日本人に接種して本当に大丈夫なのかは今後の議論だが、審査機関は急がば回れの考え方で、しっかり審査してほしい」と指摘しました。

その上で「ワクチンはすぐに手に入るのかなどと期待する声がある一方で、開発のスピードが早すぎて危ないから打つのを待った方がいいのではないかという声も出ている。ワクチンで得られる利益とリスクについて、知っておくことが大切だ」と述べました。

ワクチンの保管と流通は?

国は、2021年前半までに国民全員に提供できる数のワクチンを確保することを目指し、欧米の製薬会社3社との間で開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

厚生労働省によりますと、今回、承認申請が行われたファイザーのワクチンを保管するには、マイナス75度前後で冷凍する必要があります。

このため、国内の倉庫などで保管できるよう超低温冷凍庫=ディープフリーザーをおよそ3000台確保し、市町村の人口などに応じて公平に割りあてる方針です。

また、医療機関などでも、▽保冷用のボックスとドライアイスを使えば10日間程度、▽冷蔵庫に移したあとは5日間程度保管できるということです。

このため、国はドライアイスを調達して医療機関などに供給することを検討しています。

ファイザーは「mRNAワクチン」

ファイザーが承認を申請したワクチンは、「mRNAワクチン」と呼ばれるこれまでになかった全く新しいタイプのワクチンです。

このワクチンでは新型コロナウイルスそのものではなく、ウイルスの遺伝情報を伝達する物質、「mRNA」を人工的に作って注射で投与します。

このワクチンを投与すると、体の中で「スパイクたんぱく質」と呼ばれるウイルスの表面にある突起の部分が作られます。

スパイクたんぱく質を目印に、免疫の働きによって新型コロナウイルスに対応する抗体が作られ、ウイルスが体内に侵入した際、抗体が攻撃して感染を防ぐ仕組みです。

mRNAを医薬品に活用するアイデアはアメリカのウィスコンシン大学のグループが1990年に発表した論文で示されていて、当初は遺伝子治療の一環として研究されていました。

特にこの数年、mRNAを生成する技術や安定させる技術などが進んだことで医薬品としての実用化に向けて注目が高まっていました。

また、mRNAを使ったワクチンは、カギとなるmRNAを変えることでほかのウイルスにも応用することができるとみられ、ワクチンの考え方を大きく変える可能性があるとされています。

一方で、mRNAワクチンをはじめ、新型コロナウイルスで開発が進む遺伝情報を使ったワクチンは、これまで実用化されたことのない全く新しい技術となることから、実際に多くの人に使用した場合の効果や副反応については慎重に判断する必要があるという指摘も出ています。

ファイザー 開発の経緯

アメリカの製薬大手、ファイザーは、ドイツの企業、ビオンテックとともに、mRNAを使った新型コロナウイルスのワクチン開発を進めてきました。

トランプ政権が進めた新型コロナウイルスワクチンを早く供給するための開発計画、「ワープ・スピード作戦」からは一定の距離を置いて開発を進めてきたとされています。

ファイザーは、感染者が多いアメリカやブラジルなどで臨床試験を行い、11月には、4万人を超える人を対象にした大規模な臨床試験で「90%を超える予防効果がある」とする暫定的な結果を発表しました。

この後に発表された詳しい結果を記した論文によりますと、

▼ワクチンを接種した2万人あまりのうち、接種後7日目以降に新型コロナウイルスに感染したのは8人だったのに対し、

▼「偽薬」と呼ばれるワクチンに似せた偽の薬の接種を受けた2万人あまりでは162人が感染したということで、ワクチンによる予防効果は95%だとしています。

こうした結果を受けて、12月2日に世界で初めてイギリスでワクチンが承認され、12月8日に接種が始まったほか、アメリカでも12月11日に緊急使用の許可が出され14日に接種が始まりました。

一方で、副反応の報告も出ていて、

▼イギリスでは、接種を受けた2人が激しいアレルギー反応、「アナフィラキシー」のような症状を示したほか、

▼アメリカでも、接種を受けたアラスカ州の医療従事者が「アナフィラキシー」のような症状を示したということです。

イギリスの2人は過去にアレルギー反応が出たことがあった一方、アメリカの医療従事者は過去にはアレルギー反応が出たことがなかったということです。

イギリスの規制当局は、過去に同じような症状が出たことのある人は接種しないよう、予防的な措置としての勧告を出したほか、アメリカCDC=疾病対策センターはワクチンに含まれる成分にアレルギー反応を示した経験がある人は、接種しないことなどを指示しています。

ファイザーの論文や発表によりますと、最終段階の臨床試験ではワクチンの接種後に、

▼けん怠感が出た人が16歳から55歳までの59%、56歳以上では51%いて、

▼頭痛は55歳までの52%、56歳以上では39%に出たということですが、多くはすぐに症状が治まったということです。

また、比較的重い副反応としてけん怠感を訴えた人が3.8%、頭痛を訴えた人が2.0%いたということです。

会社は「重大な安全性の懸念は報告されなかった」としています。

世界の承認・許可状況

各国の保健当局などによりますと、アメリカの製薬大手ファイザーとドイツの企業ビオンテックが開発した新型コロナウイルスのワクチンは、これまでに

▼イギリス、

▼バーレーン、

▼カナダ、

▼サウジアラビア、

▼メキシコ、

▼アメリカ、

▼シンガポール、

▼チリの、

少なくとも8つの国で承認、または緊急使用が許可されています。

国や地域ごとの確保状況

世界では、ファイザーとビオンテックが開発したワクチンを確保する動きが広がっています。

国や地域ごとのワクチンの確保状況を調べているアメリカのデューク大学のまとめによりますと、12月11日の時点で、

▼EU=ヨーロッパ連合が3億回分、

▼日本が1億2000万回分、

▼アメリカと▼中国がそれぞれ1億回分、

▼イギリスが4000万回分、

▼メキシコが3440万回分、

▼韓国と▼カナダがそれぞれ2000万回分、

▼マレーシアが1280万回分、

▼オーストラリアと▼チリ、▼それに香港がそれぞれ1000万回分、▼ペルーが990万回分、

▼イスラエルが800万回分、

▼コスタリカがおよそ300万回分、

▼スイスと▼パナマがそれぞれ300万回分、

▼エクアドルが200万回分、

▼ニュージーランドが150万回分、

▼クウェートが100万回分などとなっています。

米ファイザー コロナワクチン 日本国内での「特例承認」求める(12/18)

2020年12月18日

アメリカの製薬大手ファイザーは、新型コロナウイルスのワクチンの日本国内での使用に向け、12月18日厚生労働省に承認を求める申請を行いました。審査を大幅に簡略化する「特例承認」の適用を求めているということです。新型コロナウイルスのワクチンをめぐって、国内で承認申請が行われるのは初めてです。

ファイザーはドイツの企業と共同で新型コロナウイルスのワクチンを開発し、すでにアメリカやイギリスでは接種が始まっています。

日本政府とは2021年6月末までに6000万人分のワクチンを供給することで基本合意していてことし10月から日本国内でも臨床試験を実施してきました。

ファイザーによりますと、12月18日、国内での使用に向け、厚生労働省に承認の申請を行ったということです。

国内で新型コロナウイルスのワクチンの承認申請が行われるのは初めてで、審査を大幅に簡略化する「特例承認」の適用を求めているということです。

ファイザーは、世界各国で行っている臨床試験の最終的な効果の分析で95%の有効性が見られたなどと発表していて、厚生労働省は国内のデータも踏まえて有効性や安全性を審査した上で承認するかどうかを判断することにしています。

「特例承認」とは

厚生労働省によりますと、「特例承認」は、通常、1年程度かかる医薬品の審査の手続きを大幅に簡略化して早期に承認する制度です。

適用するには、

▽病気のまん延を防ぐために緊急に使用する必要があること、

▽代わりの医薬品がないこと、それに

▽アメリカやイギリスなど日本と同じ水準の承認制度がある国で承認されていることなど

をすべて満たすことが条件になります。

2009年に新型インフルエンザが流行した際に初めて適用され、2種類のワクチンが申請からおよそ3か月で承認されました。

また、ことし5月には新型コロナウイルス治療薬の「レムデシビル」に適用され、申請から3日で承認されています。

ファイザー日本法人「速やかに届けたい」

ファイザーの日本法人は、「このたびの申請は科学的に厳格で高い倫理に基づく研究開発から得られたデータに基づいており、承認が得られた際は速やかに日本の皆様にもワクチンをお届けし、社会生活正常化の一助として貢献してまいります」とコメントしています。

田村厚生労働相「最優先で審査」

田村厚生労働大臣は、記者会見で「有効性や安全性をしっかりと審査した上で判断していく。アメリカでは緊急使用許可が出たという話もある中、わが国としてどうするかは、しっかりとデータを見た上でとなる。最優先の課題なので、最優先で審査をしていく」と述べました。

一方で副反応が懸念されていることについて、「接種が始まっている海外の情報をしっかり収集し、審査の中の1つのデータとして分析していきたい。ワクチン全般において、すごくまれにアレルギー反応はあるわけなので、そういうことも踏まえて、しっかり審査をしていく」と述べました。

加藤官房長官「有効性と安全性などしっかり確認」

加藤官房長官は、閣議のあとの記者会見で「データと最新の科学的な知見に基づき、承認申請があった場合には、有効性と安全性などをしっかり確認のうえ、承認することとしている。厚生労働省を中心に安全性や有効性の確認を最優先に開発企業からの事前相談などにもしっかりと対応していきたい」と述べました。

ワクチンの保管と流通は?

国は、2021年前半までに国民全員に提供できる数のワクチンを確保することを目指し、欧米の製薬会社3社との間で開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

厚生労働省によりますと、今回、承認申請が行われたファイザーのワクチンを保管するには、マイナス75度前後で冷凍する必要があります。

このため、国内の倉庫などで保管できるよう超低温冷凍庫=ディープフリーザーをおよそ3000台確保し、市町村の人口などに応じて公平に割りあてる方針です。

また、医療機関などでも、

▽保冷用のボックスとドライアイスを使えば10日間程度、

▽冷蔵庫に移したあとは5日間程度保管できるということです。

このため、国はドライアイスを調達して医療機関などに供給することを検討しています。

ワクチン開発 日本勢の進捗は(12/18)

新型コロナウイルスのワクチン開発は日本国内でも進められていて、国産のワクチンとしてはこれまでに2社が、実際に人に投与して安全性などを確認する臨床試験を始めています。

アンジェス

このうち、大阪にあるバイオベンチャー企業のアンジェスは、国産ワクチンとしては最も早い6月に臨床試験を始め、12月には対象者を500人に増やして臨床試験を続けています。

この会社は、ウイルスそのものではなく、遺伝子を使ったワクチンの一種、「DNAワクチン」を開発していて、投与することで体の中でウイルスを攻撃する抗体を作る仕組みです。

塩野義製薬

また、大阪に本社がある製薬大手、塩野義製薬は12月16日、214人を対象に臨床試験を始めました。

開発しているのは、「組み換えたんぱく質ワクチン」というタイプで、遺伝子組み換え技術を使ってウイルスのたんぱく質の一部だけを人工的に作って投与し、体の中で抗体を作り出します。

国内での開発課題も

ただ、日本で臨床試験を進める上では課題も指摘されています。

日本は、欧米や南米などと比べると感染者の数が少なく、臨床試験に参加した人が感染する可能性は各国に比べると低いため、ワクチンの効果を確かめるのは難しいと指摘されています。

また今後、海外メーカーのワクチンが国内で広く接種されるようになると、感染者の数がさらに少なくなったり、多くの人が免疫を持ついわゆる「集団免疫」の状態に近づいたりして、臨床試験で予防効果を確認する難しさが増すのではないかという指摘もあります。

このため、国内で医薬品の審査を行うPMDA=医薬品医療機器総合機構は、国内で少人数を対象に行う初期段階の臨床試験を終えたあとは、海外で大規模な臨床試験を行うことも選択肢だとしています。

国内 他にも開発中のワクチン

このほか、臨床試験には至っていないものの国内でもさまざまなタイプのワクチンの開発が進められています。

このうち、

▼ワクチンメーカーのKMバイオロジクスは、新型コロナウイルスを処理して毒性をなくしたものを投与する「不活化ワクチン」、

▼製薬大手の第一三共は、ファイザーなどと同様の仕組みの「mRNAワクチン」、そして、

▼バイオベンチャー企業のIDファーマがウイルスの遺伝子の一部を別の無害なウイルスに組み込んで投与する「ウイルスベクターワクチン」の開発を進めています。

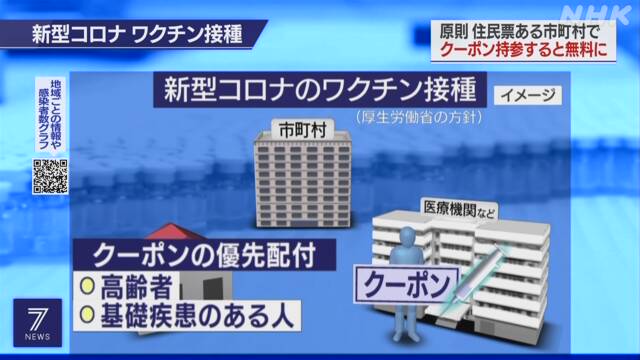

新型コロナワクチン接種 原則住民票登録の市町村で 厚生労働省(12/10)

2020年12月10日

2021年前半に接種が始まる見通しとなっている新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は、原則住民票を登録している市町村の医療機関などで接種を受けてもらう方針を決めました。

厚生労働省は、欧米の製薬会社3社との間で、新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいて、2021年前半の接種開始を目指しています。

厚生労働省は、12月10日、専門家を集めた検討会で今後どう接種を進めるか方針を示しました。

それによりますと、接種を受けてもらう場所は、単身赴任や入院中の人などを除いて原則、住民票を登録している市町村とし、接種を受けるのに必要なクーポンが順次、自宅に届けられます。

その後、電話などで予約して、医療機関か市町村が用意する公民館や体育館などにクーポンを持参すると、無料で接種を受けられるということです。

クーポンは高齢者から優先して配られ、基礎疾患がある人も高齢者に続いて接種を受けられます。

同じく優先接種の対象となっている医療従事者には勤務先の医療機関などで接種を受けてもらうということです。

ワクチンの中には、冷凍での保管が必要なものもあり、厚生労働省は確保した1万台余りの冷凍庫を市町村に割り当てるなどして接種に向けた準備を進めることにしています。

ワクチン接種体制の詳細

接種の流れは?

新型コロナウイルスのワクチンの接種は、国の指示のもとで市町村が行い、都道府県は市町村を広域的に支援するとされています。

接種を希望する人は、原則として、住民票を登録している市町村で受けることになりますが、単身赴任している人や入院している人などは、例外的にほかの市町村での接種が認められます。

接種を受けるのに必要なクーポンは、市町村から順次自宅に郵送されます。

その後、電話などで予約して接種会場となる医療機関や、市町村が用意する公民館や体育館などにクーポンを持参すると無料で接種を受けることができます。

複数のワクチンが国内に供給される場合、手違いや混乱を避けるため、それぞれの接種会場で取り扱うワクチンは原則、1種類に限定されます。

流通体制は?

国は、来年前半までにすべての国民に提供できる数のワクチンを確保することを目指し、欧米の製薬会社3社との間で開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

このうち、アメリカのファイザーとモデルナのワクチンは冷凍して保管しなくてはならず、国は保管できる温度がマイナス75度の冷凍庫を3000台、マイナス20度の冷凍庫を7500台確保しています。

今後、市町村の人口などに応じて公平に割り当てるということです。

また、保冷用のボックスがあればドライアイスで保管できるため、国がドライアイスを調達して医療機関などに供給することも検討しています。

このほか、接種に必要な注射器の針なども市町村に提供するということです。

新システムも導入へ

国は、ワクチンの在庫や接種した人の数を把握するため、「V-SYS」と呼ばれる新しいシステムの開発を進めています。

国や都道府県、市町村が情報を共有できるだけでなく、一般向けの公開サイトでは接種を受けられる医療機関や、予約状況なども確認できるということです。

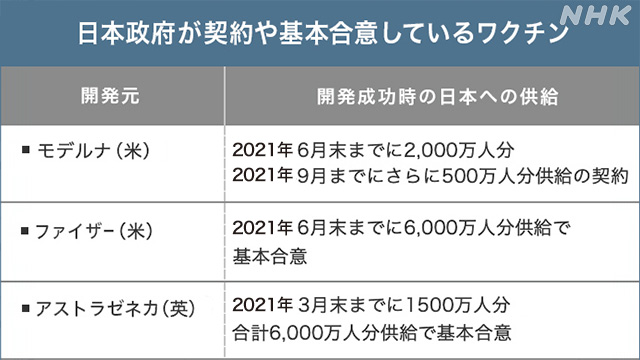

新型コロナワクチン 日本政府による確保の状況は?(12/8)

2020年12月8日

日本政府は、国民全員が接種できる量のワクチンを2021年前半までに確保する方針で、欧米の製薬会社3社との間で、開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

これまでのところアメリカの「モデルナ」とは、2021年6月末までに2000万人分、2021年9月までにさらに500万人分の供給を受ける契約を結んでいます。

また、同じくアメリカの「ファイザー」とは2021年6月末までに6000万人分、イギリスの「アストラゼネカ」とは2021年3月末までに1500万人分、合わせて6000万人分の供給を受けることでそれぞれ基本合意しています。

新型コロナワクチン 高齢者や基礎疾患ある人優先接種へ 厚労省(11/9)

2020年11月9日

開発中の新型コロナウイルスのワクチンをめぐって、厚生労働省は、高齢者や基礎疾患がある人を優先的に接種する方針を固めました。一方、妊娠中の女性については、臨床試験のデータがないことなどから、優先接種の対象にするか判断を見送りました。

厚生労働省は、欧米の製薬会社3社との間で、新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功した場合に供給を受けることで契約などを結んでいて、来年前半の接種開始を目指しています。

11月9日は専門家を集めて検討会が開かれ、ワクチンを優先的に接種する順位について協議が行われました。

この中で、医療従事者以外への接種について、まず高齢者を優先し、次に基礎疾患のある人に接種を行う方針が確認されました。

一方、妊娠中の女性については、国内外の臨床試験に参加しておらず、安全性に関するデータがないことなどから優先接種の対象にするか現時点での判断を見送りました。

厚生労働省は、今後どのような基礎疾患がある人を優先接種の対象にするか、学会などの意見も踏まえて検討する方針です。

合わせて政府の分科会は、医療従事者に最優先で接種するかどうかを検討することにしています。

ワクチン10候補 臨床試験の最終段階

新型コロナウイルスのワクチン開発は、異例のスピードで進められています。

WHO=世界保健機関のまとめによりますと、今月3日時点で研究が進められているワクチンの候補は200余りにのぼります。

このうち47について、実際にヒトに投与して安全性や効果を確かめる臨床試験が始まっていて、10の候補は3段階ある臨床試験の最終段階に進んでいます。

アメリカの製薬大手ファイザーなどが開発を進める「mRNA」と呼ばれる遺伝子を使ったワクチンは、安全性などを確認したうえで、近く緊急使用の許可を申請する見通しだということです。

また、イギリスの大手製薬アストラゼネカとオックスフォード大学が共同で開発するワクチンや、アメリカの製薬会社「モデルナ」とアメリカ国立衛生研究所が開発するワクチンなども臨床試験の最終段階に進んでいます。

中にはロシアのワクチン会社が開発し、ロシアが正式に承認している「スプートニクV」のように、国によっては最終段階の臨床試験を終える前に承認しているものもあります。

日本国内では、大阪大学の研究者が設立したベンチャー企業「アンジェス」がDNAを使った「DNAワクチン」を開発し、現在、臨床試験を進めています。

このほか、東京大学医科学研究所のグループやワクチンメーカーの「KMバイオロジクス」、それに大手製薬会社などがそれぞれワクチンの開発に乗り出していて、臨床試験に向けて研究を進めています。

厚労省 国民全員分のワクチン確保の方針

厚生労働省は、国民全員が接種できる量のワクチンを来年前半までに確保する方針で、欧米の製薬会社3社から開発に成功した場合に供給を受ける契約などを結んでいます。

このうち、

▽アメリカの製薬会社「モデルナ」とは2500万人分のワクチンの供給を受ける契約でこのうち2000万人分が来年6月末までに供給されることになっています。

また、

▽アメリカの製薬大手「ファイザー」とは来年6月末までに6000万人分、

▽イギリスの製薬大手「アストラゼネカ」とは来年3月末までに1500万人分、合計で6000万人分の供給を受けることで、それぞれ基本合意しています。

一方、開発中のワクチンに感染や重症化をどれだけ防ぐ効果があるかはまだ不透明で、臨床試験で確認できなかった副作用が実用化されたあとに出てくる可能性もあります。

また、大量のワクチンの接種を自治体がどう効率的に進めていくかも課題となりそうです。

「来年前半までに全国民へのワクチン提供目指す」政府対策本部(8/28)

2020年8月28日

新型コロナウイルスへの対応をめぐり、政府の対策本部は、来年前半までに、すべての国民に提供できるワクチンの確保を目指すなどとした今後の取り組みを決定しました。

政府は8月28日午後、総理大臣官邸で、安倍総理大臣や菅官房長官、西村経済再生担当大臣らが出席して、新型コロナウイルス対策本部を開き、今後の取り組みを決定しました。

それによりますと、インフルエンザとの同時流行が懸念される冬を見据え、医療提供体制の確保に取り組むほか、検査体制も1日に平均20万件程度行えるよう抜本的に拡充するとしています。

また、ワクチンをめぐり、来年前半までに、すべての国民に提供できる数の確保を目指すとしたうえで、安全性や有効性が認められるものは国内産、国外産を問わず、供給のための契約を順次、進めるとしています。

さらに、感染症法に基づいて、感染者に入院の勧告などを行っている現在の対応について、無症状や軽症が多い実態を踏まえ、保健所や医療機関の負担軽減を図るため、政令の改正も含め、柔軟に見直すとしています。

一方、本部では、雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置を年末まで延長するほか、水際対策としてとられている入国制限を9月から一部緩和し、PCR検査の実施などを条件に在留資格がある外国人の日本への再入国を認めることも確認しました。

安倍総理大臣は「感染の拡大をできるかぎり抑えながら、社会経済活動などの両立を図っていくため、事業者や地方自治体とも連携して、これらの対策に引き続き全力であたってほしい」と述べました。

専門家「インフルエンザとの同時流行にらんだ対応」

日本感染症学会の理事長で東邦大学の舘田一博教授は「軽症、無症状者の療養の考え方や、検査数を1日に20万件への拡充は秋から増えると予想される、インフルエンザとの同時流行をにらんだ対応ではないか。軽症であっても新型コロナウイルスの患者さんが増えると院内感染対策など、現場のスタッフの仕事は増える。若い世代で持病が無ければ、重症化のリスクは高くないことが分かってきた。重症者を守るためにも軽症者、無症状者をホテルや自宅療養としたのは大きな意味がある」と話しています。

検査については「1日20万件検査ができる体制があれば、インフルエンザと同時流行しても十分に診断ができると考えられ、今から次の大きな波を乗り越えるために備えていくという点で重要だ」と指摘しました。

また、ワクチンをすべての国民が受けられるようにするとしたことについては「すべての国民がきちんとワクチンを接種できるよう、今から準備を進めておくことは非常に重要だ。一方で、ワクチンは安全性や有効性などハードルも高いと考えられるため、過剰な期待を持つことなく、これから出てくる科学的根拠を注視して冷静に判断をしていく必要がある」と話しています。