小型人工衛星を宇宙空間で動かすエンジンに「水」を使う技術を、東京大学発のベンチャー企業が開発しています。この技術を使うと、劇的に人工衛星の製造コストを抑えることができるといいます。宇宙産業にかける開発者の思いを副島萌生アナウンサーが聞きました。

小さなエンジンの大きな可能性とは

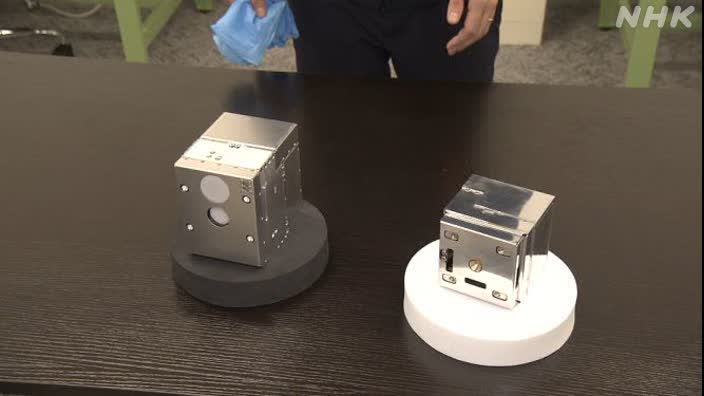

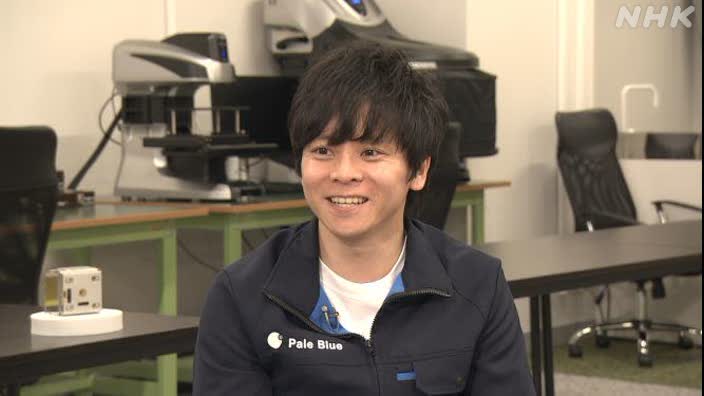

千葉県柏市で人工衛星のエンジンを製造する企業を立ち上げた浅川純さんを訪ね、早速どんなエンジンなのか、見せてもらいました。

浅川さんは東京大学で宇宙工学を学び、卒業後、大学発ベンチャーを設立しました。在学当時から注目していたのが、人工衛星を水で動かす技術でした。

人工衛星のエンジンを開発するベンチャー 浅川純 代表

「水は、ほぼタダと言っていいかなと思っている。推進剤(動力)自体のコストや取り扱いのコストはほぼない。劇的に(製造費用を)下げることができる」

浅川さんが開発しているのは、人工衛星が宇宙で姿勢を整えるためなどに使われる「推進機」と呼ばれるエンジンです。

通常、大きな人工衛星を動かすには希少性の高いガスなどを使いますが、扱いにくくコストも高いものでした。

そこで浅川さんは小型衛星用に、水をイオンレベルにまで分解しプラズマ化させる新たなエンジンを開発。出力を従来の技術と比べて10倍に高めることに成功しました。

浅川さん

「水のプラズマを使うと非常に燃費がよくなる、いいエンジンが実現できる。研究開発の成果と市場のニーズが掛け合わさることによって、いま事業化できる可能性がすごく高まっている。ポテンシャルがあるんじゃないか」

小型衛星の需要増 開発の追い風に

開発の追い風となっているのが、小型の人工衛星の需要の高まりです。いま世界中の民間企業が、通信や環境調査などのサービスを展開するため、小型の人工衛星を打ち上げているのです。

こうした小型衛星の需要を背景に、浅川さんの会社は、宇宙ビジネスに力を入れる茨城県が誘致する企業の1つに選ばれました。補助金をもとに今後、量産化に向けた研究開発拠点を建設し、国内外のメーカーのニーズを取り込みたいとしています。

最後に、これからの宇宙産業にかける思いを聞きました。

浅川さん

「日本は昔から宇宙業界に強いと思っていて、しっかりとした技術、世界最大の技術は複数あると思っている。そういった研究成果をうまく社会に実装していけるような仕組みや、チャレンジする人、環境がもっと増えてくると、宇宙産業のなかでも日本の存在感は示していけるんじゃないか」

持続可能・環境にも配慮

この技術は希少性の高いガスを使うのではなく、水を新たな動力源とすることで、持続可能性や環境への配慮にも着目しているということです。

人工衛星から得られるデータを活用する企業にとっても環境に配慮しているかどうかはとても重要で、この技術への注目がこれからも高まっていきそうです。

【2024年1月29日放送】

あわせて読みたい