食品をはじめ、この秋も相次ぐ値上げ。家計の負担をどう減らす?この先はどうなる?渡部圭司キャスターが徹底解説します!

テーマは3つ。①2022年を上回る値上げ、②どう乗り切る?カギは「3700円」、③2024年はどうなる?2つのシナリオです。

2022年を上回る値上げ

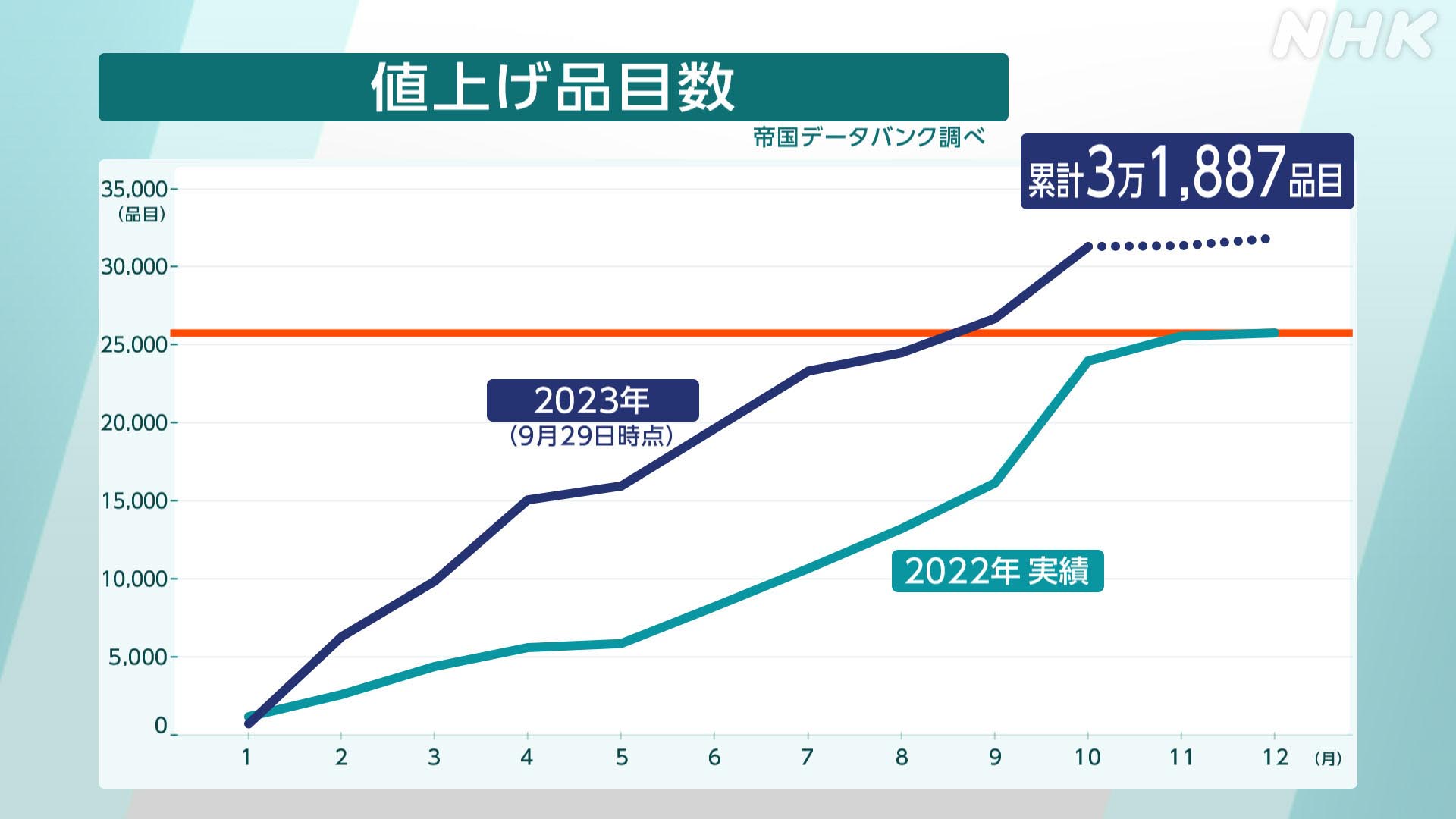

まず食品の値上げ品目数(民間調査会社調べ)の状況をグラフで見てみましょう。濃い青のグラフが2023年の品目数、緑色のグラフが22年の品目数を示しています。

ことしは去年を上回るペースで増え続け、9月の時点ですでに22年の総数を超え、累計で約3万2000品目に上る見込みです。

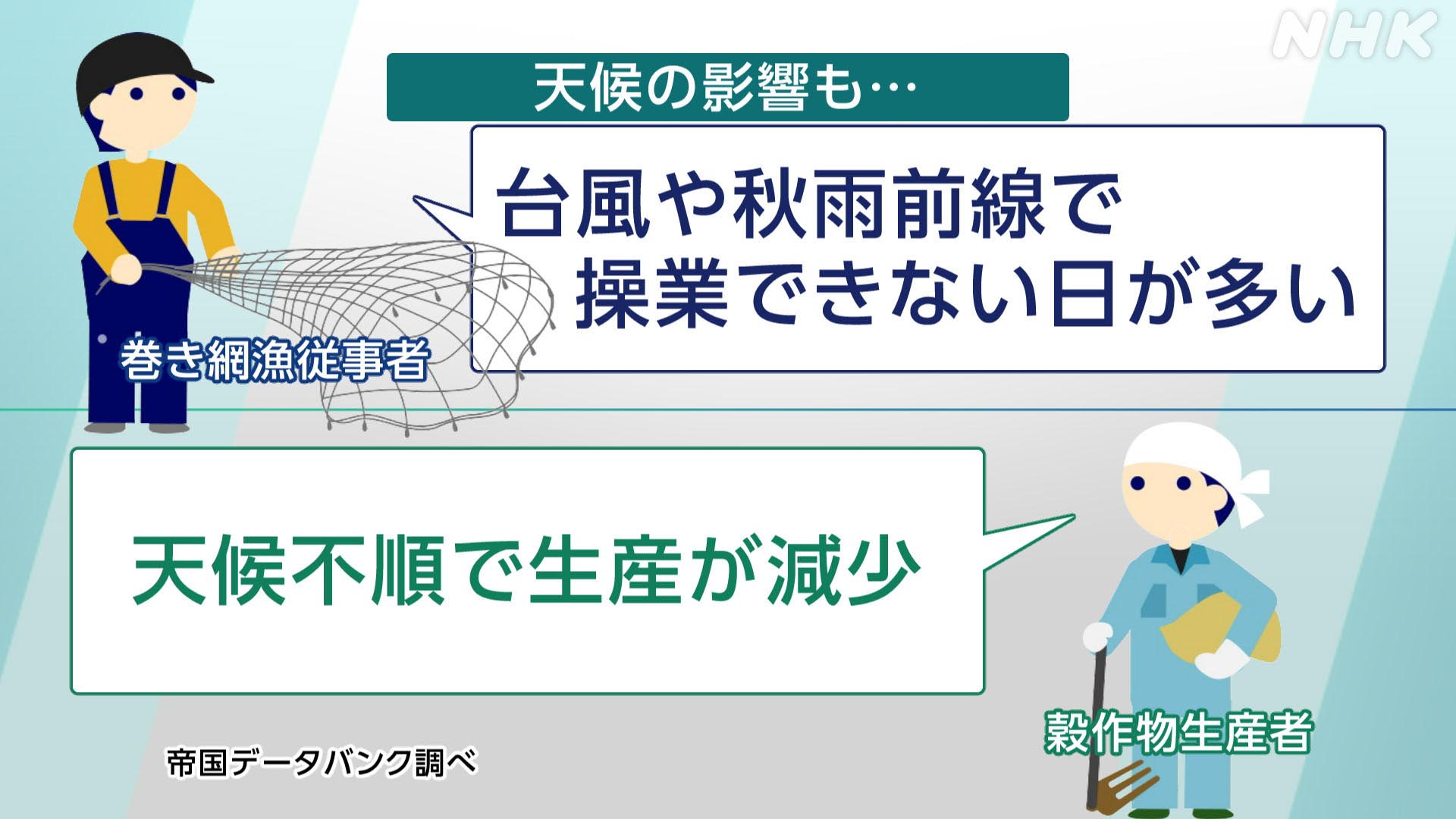

ことしは、夏の記録的な猛暑など天候の影響も値上げの要因の一つと見られます。

漁業者からは「台風や秋雨前線の影響で操業できない日が多い」、また農家からは「天候不順により穀作物の生産が減少している」といった声が相次ぎました。

また専門家は、最近の値上げの大きな要因として、人件費の上昇を価格に転嫁する動きがあると指摘しています。

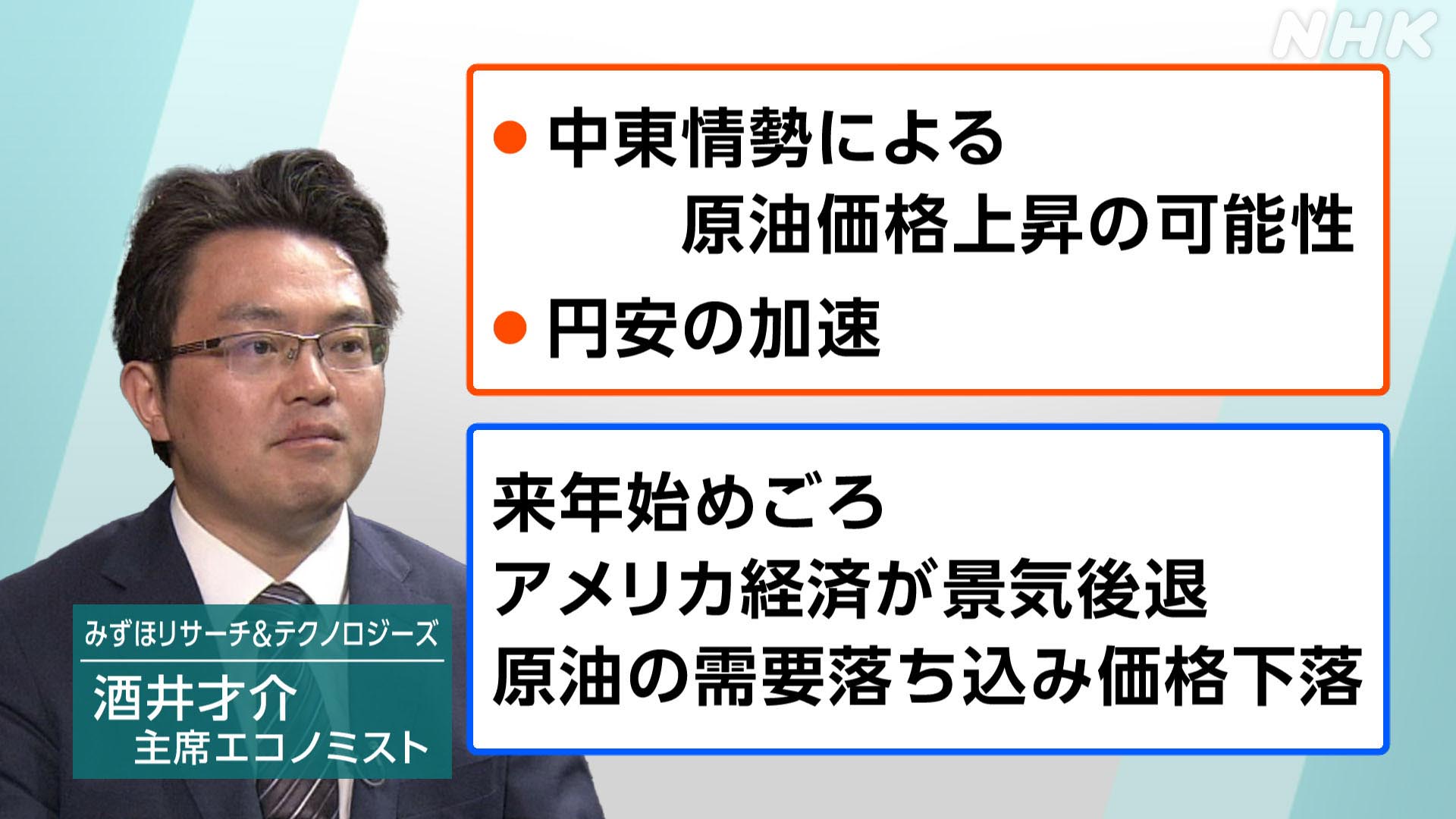

みずほリサーチ&テクノロジーズ 酒井才介 主席エコノミスト

「人件費、固定費が上がってきている。ここまでいろいろなコストが上がってきてしまっているので、販売価格に転嫁をしていかないと事業が成り立たない。サービス分野に関しては、持続的な値上げの動きが続く可能性が高い」

どう乗り切る?カギは「3700円」

消費者としては、値上げの影響を何とか工夫して乗り越えたいものです。

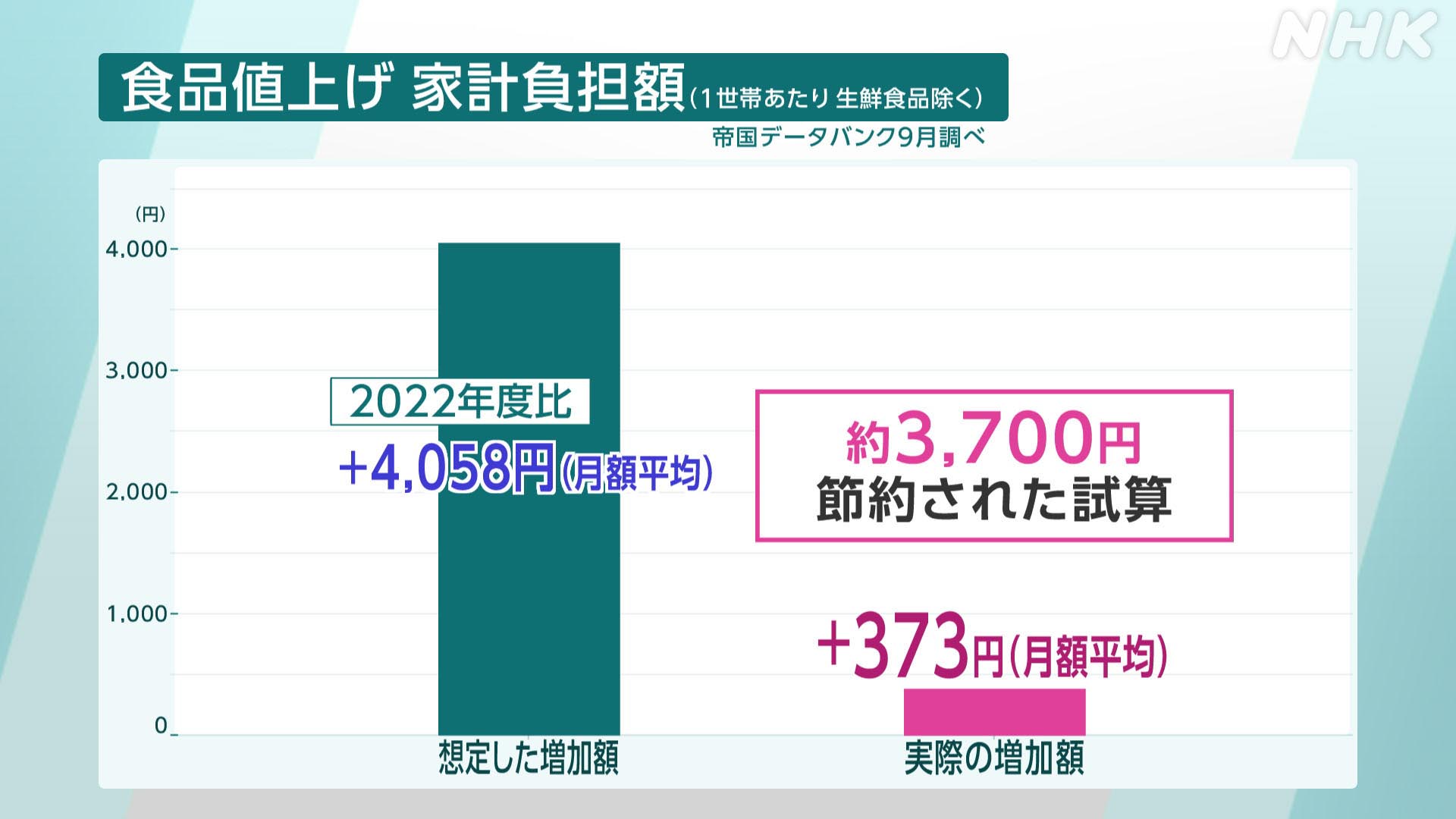

カギとなっているのが「3700円」という数字です。1世帯当たりのひと月の家計負担額(生鮮食品を除く)について、調査会社がことし4月~9月までの食品の値上げ分を計算に入れて試算したところ、22年度より平均で4058円増える想定となりました。

ところが国が出している実際の支出データを見ると、ひと月の増加額は平均373円にとどまる結果になりました。ひと月あたり平均約3700円の節約をしていることが分かったのです。

ではどんな節約をしているのでしょうか。

40代主婦

「今まで買っていた調味料を、プライベートブランドに変えてみた」

こうした中、少しでも生活費を抑えたいという消費者に向けたアプリのサービスの利用が広がっています。このアプリには、町の外食店など、商品を値引きしてでも売り切りたい店が登録。利用者には、値引きされた商品の情報がリアルタイムで届きます。

アプリに登録されている東京都内のパンの販売店。アプリを利用しているある男性は閉店2時間前に訪れ、3割引きのパンのセットを購入しました。「お得感もかなり満載で、とてもいい仕組みだと思う」と話します。

店側もこのアプリによって廃棄を減らすことができたといい、倉田日香里店長は「捨てるコストもなくなってプラスになっている」と話しました。

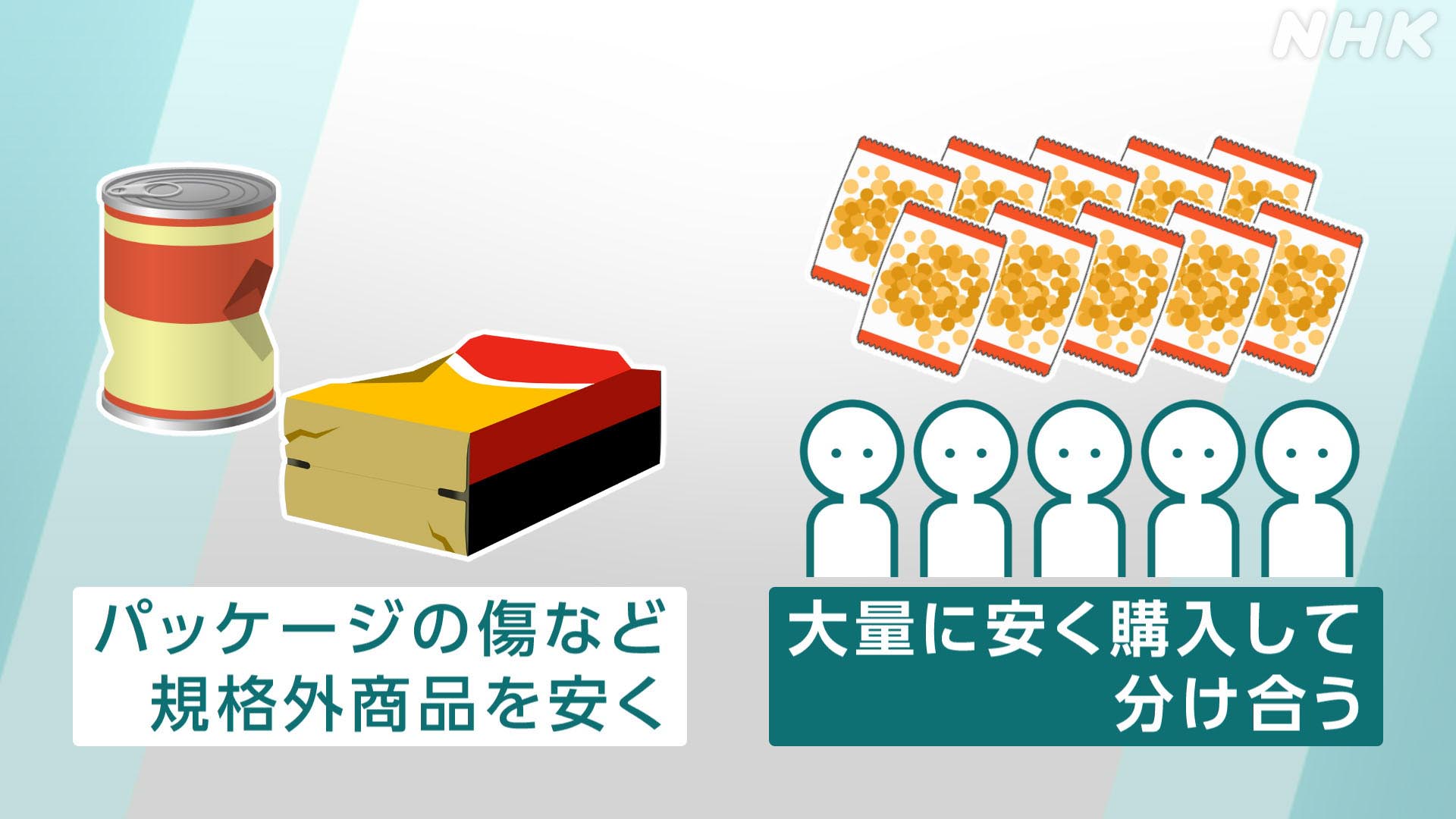

価格を抑えて商品を購入できるアプリはほかにもあり、パッケージの傷などで規格外になった商品を安く扱うアプリや、アプリ上でグループをつくり、一度に大量に安く購入して分け合うというものも出てきています。

2024年はどうなる?2つのシナリオ

そして、気になるのは今後の物価はどうなるのでしょうか。専門家によると、今後の物価は上振れ、下振れ、2つの想定があるとしています。

上振れする要因としては「中東情勢による原油価格上昇の可能性」「円安の加速」を挙げました。

一方、下振れ要因としては「来年始めにアメリカの景気が後退し、原油の需要が落ち込み、価格が下がる」ことを挙げました。ただ主席エコノミストの酒井さんは、上振れの可能性が高いと話していました。

大手企業の中には、すでに賃上げを表明する企業も出てきています。そうした動きが広がっていくのか注目されます。

あわせて読みたい