南海トラフ巨大地震で大きな被害が想定される高知県の町で、色とりどりの“おしゃれな”缶詰が開発され、全国に販路を拡大しています。開発のきっかけは、東日本大震災の避難所で聞いた切実な声でした。

震災の避難所で聞いた「アレルギーで食べられない」という声

カツオを使ったアヒージョや、清流・四万十川でとれた、うなぎのかば焼き。高知県西部の黒潮町では、これまでに22種類の缶詰が開発されています。売り上げは6年目で1億円を突破し、全国に販路を拡大しています。

高知県産の食材にさまざまな味付けをして、見た目も楽しんでもらおうと、色とりどりのおしゃれなパッケージにしました。

この缶詰を考案した友永公生さんは、東日本大震災が起きた12年前、役場の職員として宮城県気仙沼市に派遣され支援にあたりました。

避難所では、配布された食料がアレルギーで食べられないといった声も聞かれたといいます。これが缶詰を開発するきっかけになりました。

友永公生さん

「(東日本大震災の当時)僕たちは、炊き出しが始まったら食の課題はクリアになったという印象だった。本当に認識が甘かった」

南海トラフ巨大地震へ備え 缶詰製造会社立ち上げ

黒潮町は9年前、友永さんらの意見をもとに、災害への備えを兼ねた新たな事業として缶詰を製造する会社を立ち上げました。

町は人口約1万で、南海トラフ巨大地震では最大で高さ34メートルの津波が想定され、避難タワーも整備されています。

「誰でも食べられる缶詰」目指す

友永さんらが目指したのは「誰でも食べられる缶詰」です。原材料に小麦を使わない、しょうゆ風調味料を使ったり、バターを使わず、こめ油や塩に変えたりするなどして、主要なアレルギーに対応しました。

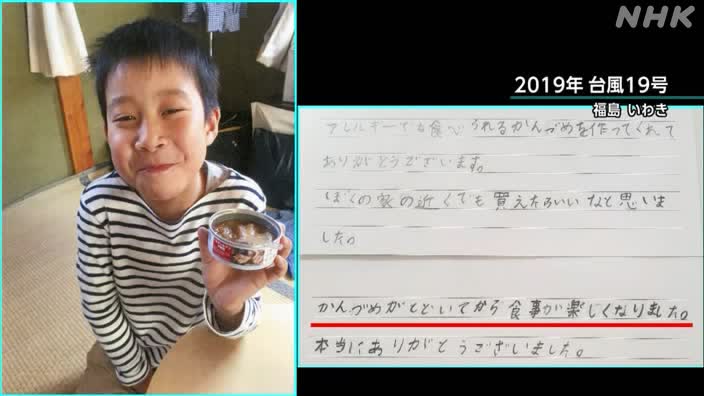

大きな災害が発生した際に缶詰を被災地に無償で送り、「食事が楽しくなりました」といった手紙が寄せられたこともありました。

友永さんは現在、「甘いものが食べたい」という避難所での声を取り入れ、スイーツの開発に取り組んでいます。

被災した人たちの気持ちを少しでも明るくしたいと、缶詰のふたを開けた時の見た目にもこだわっています。

友永さん

「避難して生き延びた命をつなぐためにも、食事って大事なので、ちょっとでも心がほぐせるような食事を提供できたらいいなと思う」

避難生活の「T K B」

南海トラフ巨大地震では、避難生活による体調の悪化などが原因で亡くなる「震災関連死」が、最悪の場合7万6000人に上る可能性があることが、専門家の試算で新たに分かっています。

避難生活で求められるのが「T K B」。清潔な「トイレ」、できれば温かい「食事」、より快適な「ベッド」です。この食事の面で、保存がきき、多くの人が食べられる缶詰の開発が求められているようです。

(高知局 工藤慶)

【2023年3月9日放送】

あわせて読みたい