「電気代が高いなあ」と感じる人も多いのではないでしょうか。電気料金は比較できる過去5年で最も高い水準になっています。

これからの季節は暖房費もかさみます。この冬の電気代はどうなるのか?値上げの仕組みから今後の見通しまで、安藤キャスターが解説します。

電気代高騰に「ええっ!」

まず電気代についてどう感じているか、街頭で話を聞きました。

女性

「ええっ!っていう感じ。100円や200円だったら『しょうがないかな、こういう状態だし』って思うけど。いきなりそれがどんどん積もり積もって上がっていく」

女性

「(電気料金は)上がってますね。最近見直したときには2000円くらい」

男性

「こればかりはしょうがない。もう節約しても逆に疲れるだけ」

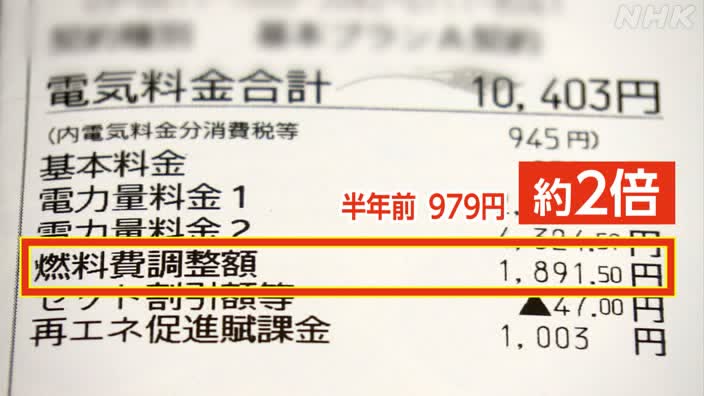

値上がりの原因を知るポイント「燃料費調整額」

値上がりの原因は何なのか?それを知るポイントが「燃料費調整額」です。「おはBiz」のスタッフの10月分の電気料金の明細を見ると、料金は1万403円。燃料費調整額は1891円で、半年前に比べ2倍に増加しています。

燃料費調整額とは、火力発電への依存度が高い日本で、燃料費の変化をならし、電気料金の急激な変動を防ごうという仕組みです。

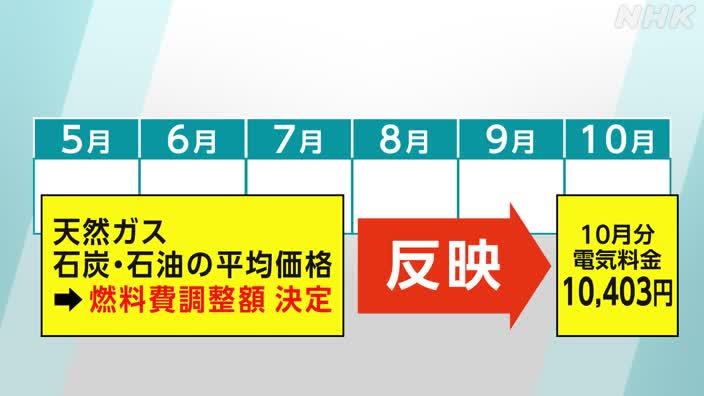

例えば10月分の場合、 過去3か月間の天然ガスや石炭・石油の価格の平均から燃料費調整額が決まり、それが電気代に反映されます。

ウクライナ侵攻・円安で燃料高騰

急激な変動を防ぐ仕組みにもかかわらず、電気代の値上がりが続いているのは、それだけ燃料費が上がっているためです。

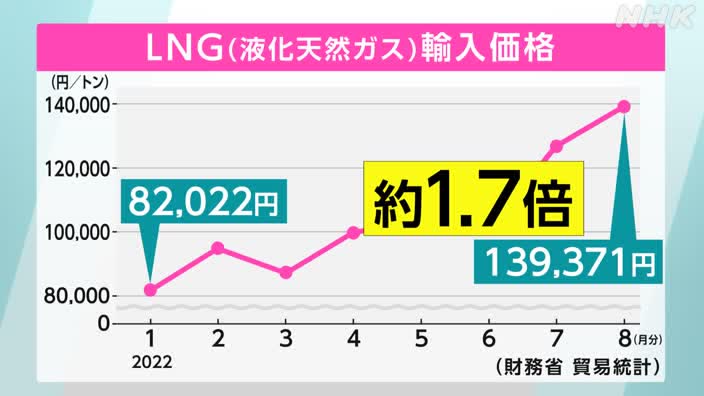

LNG(液化天然ガス)の輸入価格の推移(2022年)を見ると、8月は1トン当たり13万9371円で、ウクライナ侵攻が始まる前の1月と比べると約1.7倍に上昇しています。

また、円安も大きく影響していています。

電気料金の動向に詳しいベンチャー企業「ENECHANGE」の曽我野達也さんは、今後も厳しい状況を見込んでいます。

電気料金の動向に詳しいベンチャー企業「ENECHANGE」 曽我野達也 取締役

「かなり異常な事態になっていると思う。いまは限られた化石燃料を奪い合っている状態になっているので、その見通しがつくところが見えないと厳しい状態が続く。特に冬は秋に比べると、電気自体を使う量も増えていくので、かなりインパクトが大きくなってしまうのではないか」

2種類の電気代 今後はどうなる?

この先の電気料金はどうなるのでしょうか?

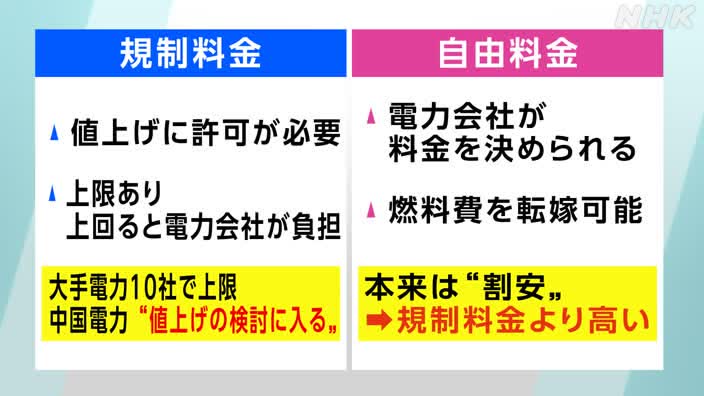

電気料金には2種類あります。値上げの際に許可が必要な「規制料金」と、電力会社が独自に料金を決められる「自由料金」で、利用者が選ぶことができます。

規制料金は燃料費調整額に上限があり、それを上回った場合は、電力会社が負担することになっています。

一方、自由料金は一部で燃料費調整額に上限を設ける会社もありますが、基本的にはいくらでも燃料費を価格に転嫁できます。

本来は電力会社の間で競争を促し割安になるはずの自由料金ですが、現状では規制料金より高くなってしまっています。

では規制料金のほうがお得なのかというと、注意が必要です。

今は規制料金を導入する大手電力10社すべてで料金が上限に達していて、中国電力のように“値上げの検討に入る” 動きも出てきています。

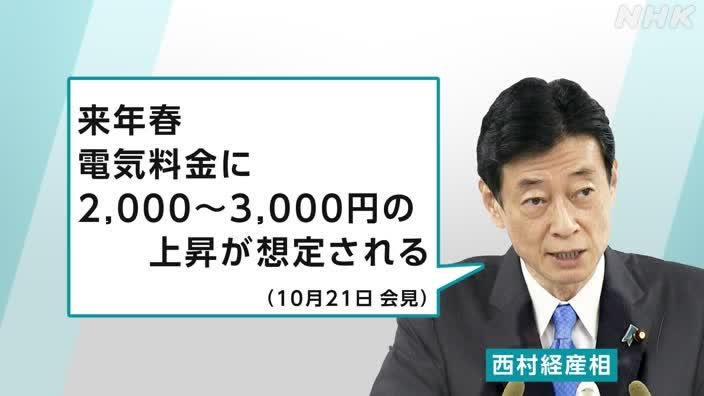

西村経済産業相は「来年春、 電気料金に2千円から3千円の上昇が想定される」としていて、負担が減ったと実感しやすい仕組みを目指すとしています。

一方、こうした対策には2兆円前後かかるとも試算されていて、その原資をどうするかや、いつまで対策を続けるのかといった詳しい内容をしっかり見ていく必要があります。

【2022年10月26日放送】

あわせて読みたい