急激な円安などの影響で原材料費の高騰が続く中、コストの上昇分を取引価格に転嫁できるか危ぶまれているのが、立場の弱い下請けの中小企業です。

原材料費が高騰 納品価格はどうなる

茨城県小美玉市の機械部品の製造会社「上田工業」では、すべての製品に原料として使っている鉄の価格が1キロ当たり90円から132円に値上がりしました。

電気代やガス代も上がり、従来どおりの納品価格では利益を削らざるをえないため、複数の取引先と価格交渉を行いました。その結果、納品価格を最大4割上げることができたといいます。

機械部品製造会社 上田光信 社長

「今回の(原材料費)高騰はすごい影響だったので、取引先にも(納品価格を)上げてもらって感謝している」

「黙って泣き寝入り」のケースも

一方、取引先に価格交渉に応じてもらえなかったという中小企業もあります。

東京都内の従業員8人の印刷会社は、プラスチックの容器にイラストなどをプリントして納品しています。印刷に使うインクや電気代が大幅に高騰した影響で、生産コストが約3割増えました。

会社は複数の取引先に納品価格を上げたいと交渉をもちかけました。

しかし、相手も業績が悪化していることを理由に応じてもらえなかったばかりか、取り引きを打ち切られて、ひと月当たり50万円の売り上げを失ったこともあったといいます。

印刷会社 経営者

「『価格を上げるんだったら、ほかの会社に持ってくから』と、そっくり持っていかれちゃった。零細企業だとそれを訴えるところもないし『もしかしたらまた仕事をやらせてくれるんじゃないかな』と、ちょっとの可能性もあるのでケンカができない。黙って泣き寝入りするしかない。これが現状です」

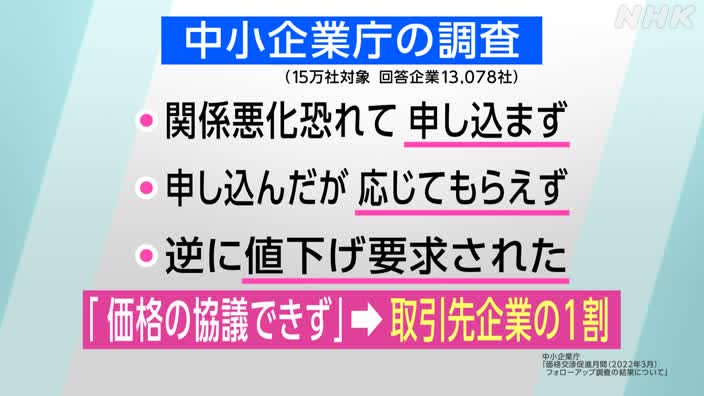

中小企業庁が全国の中小企業を対象に取引先との価格交渉について尋ねた調査によると、「関係悪化を恐れて交渉を申し込まなかった」「申し込んだが交渉に応じてもらえなかった」、さらには「逆に値下げを要求された」といった回答がありました。

これらを合わせると、取引先企業の1割とは価格の協議すらできていないという結果でした。

優越的な立場にある企業が、原材料高など正当な理由による値上げ交渉を拒否することは法律違反です。しかし、下請け企業からは声を上げづらい現実があります。

適正な価格交渉できている? 監視を強化

中小企業庁は「下請けGメン」と呼ばれる調査員を全国各地に派遣しています。

2022年度からは調査員の数を248人に倍増して監視を強化。1年間で全国1万社を調査することにしています。

Gメンは下請け企業に「必要な値上げ交渉ができているか」を取引先に分からないように聞き取ります。

取引先が悪質な場合は、所管する省庁の大臣名で指導・助言を実施。業界団体や大手企業には対策を働きかけます。

国は取り引きの監視を強化することで、厳しさを増す下請け企業の経営環境を守りたいとしています。

中小企業庁 取引課 鮫島大幸 課長

「下請け取引先が価格高騰で苦しんでいる時は、その価格転嫁を受け入れることでよりよい製品を作れる。従業員も賃上げが可能になる。いい循環をつくっていきたい」

この問題は賃金の引き上げにもつながっています。コストの上昇が適正に価格に反映されれば、企業の売り上げが上がり、利益が増えて賃金が上がる。その結果、消費が拡大するという好循環を国は期待しています。

日本は従業員の7割が中小企業で働いています。中小企業で賃金が上がらなければ好循環の広がりもありません。適正な取り引きが行われるかどうかは日本経済の行方にも関わってきます。

(経済番組 ディレクター 籾木佑介)

【2022年9月30日放送】

あわせて読む