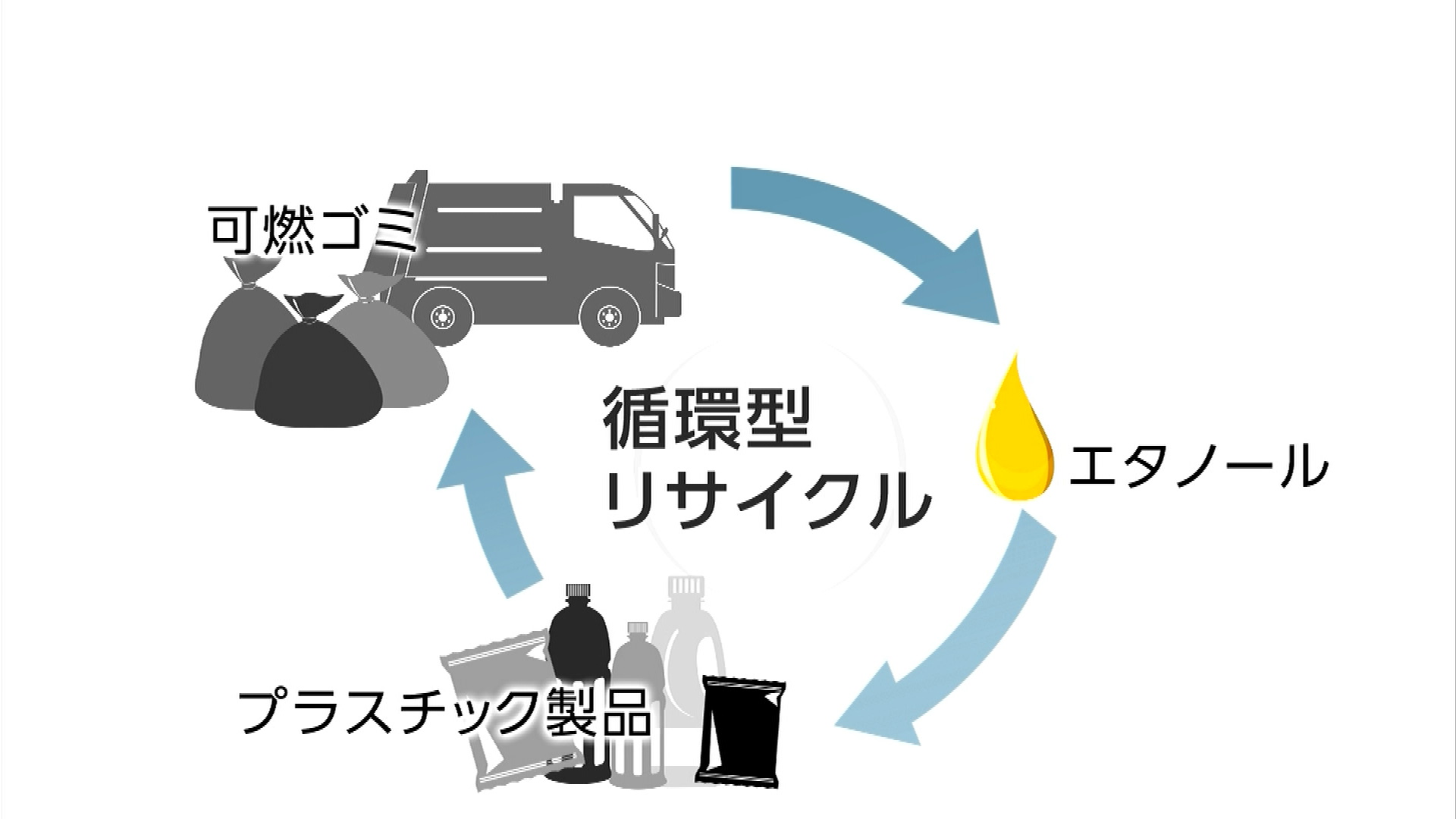

身近なプラスチックや燃料に活用される液体「エタノール」を「可燃ゴミ」からつくろうという取り組みが進んでいます。

実用化すれば、現状はほとんどが焼却や埋め立て処分されている可燃ゴミが“資源”に変わる可能性があります。安藤隆キャスターが取材しました。

可燃ゴミからCOとH2を取り出す新技術

岩手県久慈市にある、大手化学メーカーの実証プラント。可燃ゴミをエタノールにする事業の実用化に向けて4月から検証を行っています。

この施設にテレビカメラが入るのは初めてで、公開できない企業秘密も多いそうですが、特別に案内してもらいました。

ここには久慈市内などから毎日20~40トンの可燃ゴミが運ばれてきます。

担当者の二宮真人さんによると「可燃ゴミであれば分別してもらう必要はなく、プラントで処理できる」といいます。

運び込まれたゴミは約5センチ角に裁断されます。それを1000℃以上に熱した砂の中で蒸し焼き状態にします。そうすることでゴミは完全に燃え切らず、分子レベルにまで分解されて「ガス」になります。

今回の新しい技術では、このガスからエタノールの生産に必要な一酸化炭素(CO)と水素(H2)だけを取り出します。

これまで可燃ゴミの資源化が難しかったのは、ゴミに含まれる成分などが大きく違うため安定したガスが得られないためでした。

メーカーは今回、その課題を克服。施設内には、できたガスの中から不要な成分を取り除く仕組みなどがあるといいます。

微生物の力でエタノールを生産

そして、ガスからエタノールをつくるために使われるのが「微生物」です。

この微生物は「ごはんとしてガス(CO、H2)を食べて、エタノールを出す」といい、ウサギの腸内にいる安全なものだそうです。

こうして生産されるエタノールは、1日20トンの可燃ゴミで1~2キロリットルの見通しです。

取材した時点ではまだ実現していなかったものの、99.5%という高濃度のエタノールの生産が間近だそうです。

担当者 二宮真人さん

「ガスも菌(微生物)もデリケートなので、調整しながら最終的に(エタノール生産を)成し遂げたい」

2025年の実用化目指す

実用化されれば、可燃ゴミを“資源”として新しいプラスチック製品をつくる循環型のリサイクルが実現できるとしています。

積水バイオリファイナリー 戸野正樹 社長

「ゴミからエタノール、エタノールからプラスチック、そしてまた製品としてお客様に戻していく。そのサークルをどんどん大きくする。また日本だけで終わるのでなく世界中に広げていく。サーキュラーエコノミー(循環型経済)を実感していただける」

すでに世界各地から問い合わせも来ているということで、まだ見ぬ“資源”への可能性を感じました。

このメーカーは2014年から実験を続けてきましたが、ガスの調整などがうまくいかず微生物が全滅してしまう事態もたびたびあったそうです。それを乗り越えて技術が確立しつつあります。

実用化は2025年を目標にしています。新しい資源の輪がつながるのか、今後も注目です。

【2022年8月29日放送】

あわせて読みたい