危険が伴う高所作業。労働災害の中で墜落や転落が占める割合は最も多く、25%になっています(2021年、厚生労働省調べ)。そこで、ロボットを使って負担を減らそうという取り組みが進んでいます。

あわせて読みたい

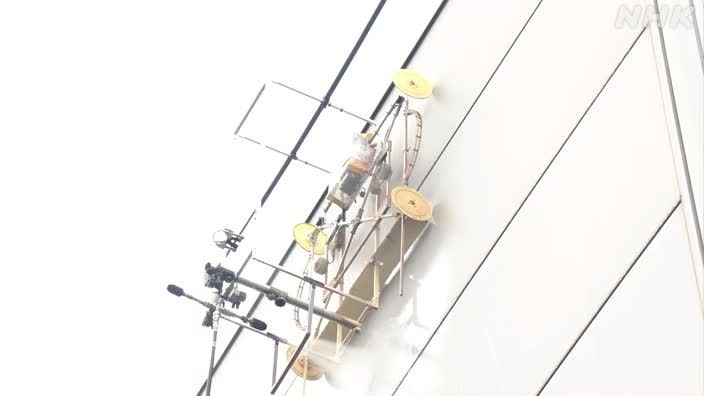

高さ30Mで活躍 ビルの壁を洗浄・塗装するロボット

ドローンが持ち上げているのは特殊なロボット。ビルの壁にはりつき外壁を洗浄していきます。

30メートルの高さでも洗浄や塗装の作業が可能になりました。

このロボットを導入したのは大手鉄鋼メーカーの日本製鉄です。今までの高所作業は、足場を組み立て、人がそこに登って行っていました。

作業員がロボットを地上から操作することで、人が転落するリスクをなくすことができました。

大手鉄鋼メーカー 土木建築技術部 小﨑照卓 部長

「高所作業は安全上のリスクだったり、夏場だと熱中症のリスクもある。いろいろなところでロボットを使っていきたい」

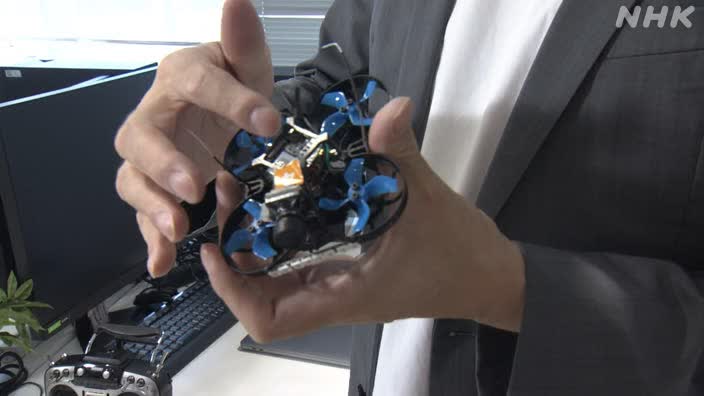

このロボットを共同で開発したのは、東京都内のベンチャー企業「アイ・ロボティクス」です。今後より複雑な高所作業にも使えるよう、装置を小型化することを目指しています。

実用化すれば、高いところにある配管や装置を、人がそこに登ることなく確認できます。老朽化が進むインフラの点検や修理に活用していきたいということです。

ベンチャー企業 安藤嘉康 社長

「高度経済成長期に作られたインフラが40~50年たっている。喫緊の課題として機械化・遠隔化・自動化をしていかなければいけない」

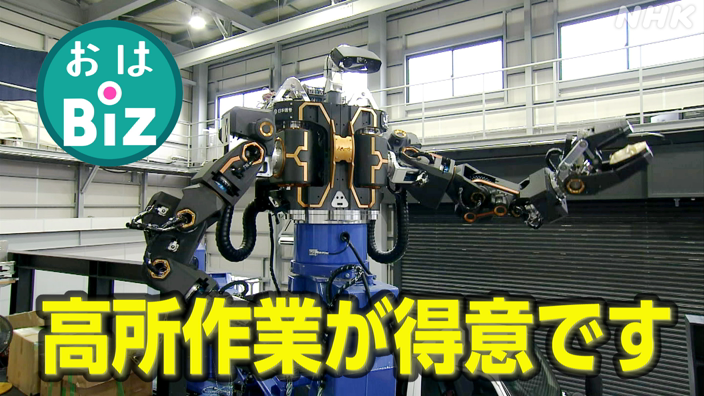

鉄道の架線整備に大型ロボットを 2年後の導入目指す

大手鉄道会社のJR西日本では、架線の整備の多くを、終電から始発の限られた時間に人がはしごに登って行っています。

そこで開発しているのがロボットです。ロボットが高所作業を担うことで、落下や感電のリスクを抑えられるうえ作業時間も短縮できます。

操縦者は、操縦席に座ってVRゴーグルを装着。ロボットの顔の部分についた2つのカメラの映像を確認することができます。

ロボットは架線の補修で必要な40キロの鉄骨を持ち上げたり、手が滑らかに動くため、部品の交換作業を担ったりすることも目指しています。

将来的には、少子高齢化で進む作業員不足もロボットで補っていきたいとしています。

大手鉄道会社 鉄道本部 電気部 梅田善和 課長

「重労働を人がする必要がなくなるので、年齢・性別に関わらず多様な人材が活躍できる現場を創出していきたい」

このロボットはまだ開発段階で、2年後の導入を目指して、夜間や雨などの環境下でも動くように改良を進めているということです。

危険な高所作業も誰かがやらなければなりません。人手不足の問題もあり、ロボットが補ってくれるなら助かります。こうした技術がどう進化していくのか注目されます。

【2022年7月19日放送】