科学と文化のいまがわかる

デジタル

“ステマ天国” 返上なるかステマ規制始まる 現場では

2023.11.10

広告であることを隠して宣伝するステルスマーケティング。

いわゆるステマの規制が10月1日から始まった。

かつて「ステマ天国」とも指摘されていた日本。

新たな規制に現場はどう対応しているのか。ステマはなくなるのか。

ステマ規制って?

広告であることを隠して宣伝するステルスマーケティング。

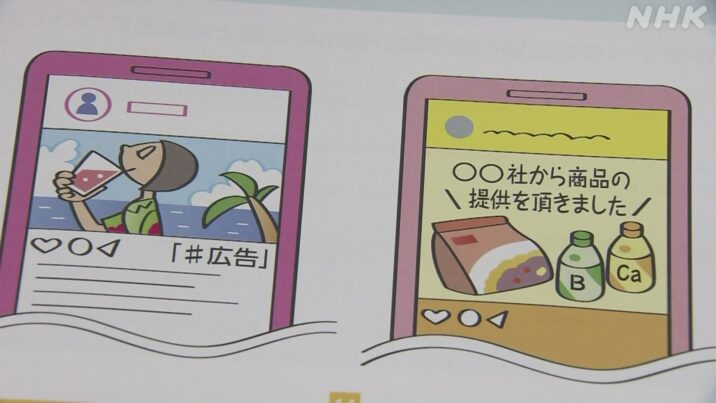

最近では、ネットで影響力のあるインフルエンサーや著名人が、企業などが宣伝として依頼した内容を、自分の感想と見せかけてSNSで宣伝するケースが問題になっている。

2023年10月、ステマは景品表示法の「不当表示」に指定され、規制の対象となった。

今回、規制の対象となるのは、広告主の事業者だ。

ネットやテレビ、新聞、雑誌などすべての媒体で広告や宣伝を行う場合、「広告」「宣伝」「PR」などといった表示が必要とされる。

違反が認められた場合、事業者には広告の差し止めや再発防止を求めるなどの措置命令が出されることになる。

何がステマ?

消費者庁が示した規制の運用基準では、ステルスマーケティングとなる広告は、

▼広告主が作成や投稿に関与した「事業者の表示」であること、

そして、

▼そのことが一般の消費者に伝わらないこと、

の2点を満たしたものとされた。

「事業者の表示」については、明示的に依頼や指示を行わず、金銭や物品などの対価を与えていない場合でも、投稿した従業員や取引先の関係者、インフルエンサーと利害関係があるなど、広告主の意図が反映されていると判断されれば、「事業者の表示」として認定される。

こうした「事業者の表示」には「広告」「PR」などと明確に記載することが必要で、広告の記載がない場合だけでなく、表示の文言や大きさ、場所などが、消費者にとって分かりにくい場合は、「不当表示」に当たる。

「まぎらわしいものはやめましょう」

新たな広告スタイルを

新たな規制にどう対応すればいいのか。

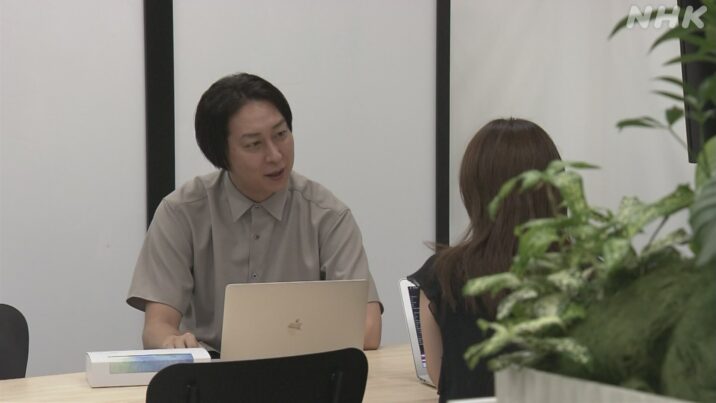

SNS広告のコンサルティングを行っている会社には、企業からの問い合わせが相次いでいる。

およそ6000社のSNS広告を手がけてきたこのSNSマーケティング会社には、規制が始まる前の1か月間で45件、通常の3倍以上の相談が寄せられた。

規制の開始に伴って社内のガイドラインをどう改定すればいいか、SNS上のキャンペーンや新商品をプレゼントする企画の運営方法を確認してほしい、といったステルスマーケティングを回避する方法についての相談が多いという。

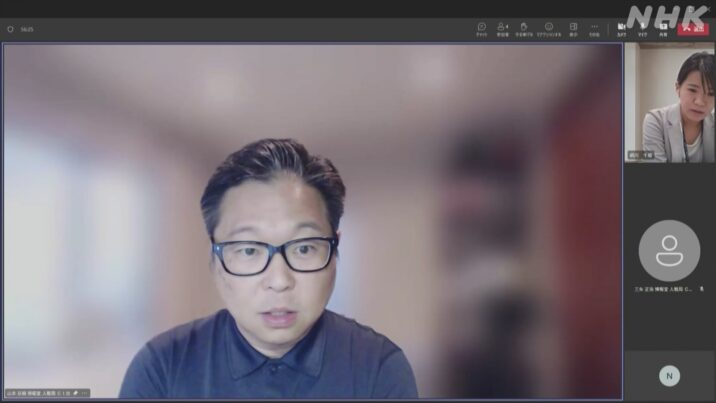

取材した日には、ファッションや美容関連の広告を扱う代理店がオンラインで相談していた。

代理店の営業担当者は、新たな規制を歓迎しているとした上で、

「広告の表記をつけるとアクセス数が減ってしまう」

「過去の投稿の表記も直すとなると労力が大きい」

といった声がクライアントやインスタグラマーから寄せられていると話していた。

これに対して、SNSマーケティング会社の社長は、

「ステマかどうかは総合的に判断するとされていますが、インフルエンサーへのギフティングやプレゼントは日々行われていると思います。線引きが難しいからこそ、堂々と広告と表示していくことが大事です」と答え、どうすれば見る人が増える広告になるか、タイアップのしかた自体を見直すことなどをアドバイスしていた。

「新しいルールは『まぎらわしいものをやめましょう』というものだと思うので、広告をまっとうに誠実に作っていくことで、ステマのリスクを避けることができる。今回の規制をきっかけに、新たな広告のありかたを模索していきたい」

インフルエンサーは自衛

SNSの投稿で商品などの宣伝しているインフルエンサーの中にも、規制に対応していこうという動きが出ている。

インフルエンサーと広告主とのマッチングを行う会社が9月に開いた講習会には、およそ10人のインフルエンサーが参加し、講師のアドバイスを受けていた。

広告主の企業から無料で提供された商品の投稿を行う場合、どうすればいいか?

無償提供は投稿を期待してのことが多いので、ステマに問われるリスクを回避するためにはPRと記載した方がいい

飲食店の食べ歩き動画などを投稿している20代のインフルエンサーは。

「これまでPR表示をせずに投稿してほしいというダイレクトメッセージは何度も来たことがあります。新たな規制が始まる中で、トラブルや炎上を避けるためにもちゃんとした投稿を心がけたいです」

写真の撮影方法などについて投稿している30代のインフルエンサーは。

「自分が好きな商品を紹介するときはステマを疑われないよう『#勝手にpr』といったタグをつけて発信しています。規制が始まることでルールを守った投稿が注目されるようになり、SNSを安心して見てもらえる環境になってほしいです」

業界団体はガイドライン改定

今回の規制にあわせて消費者庁が示したガイドラインには「総合的に考慮」や「全体から判断」といった表現が多く、「線引きが分かりづらい」といった声が上がっている。

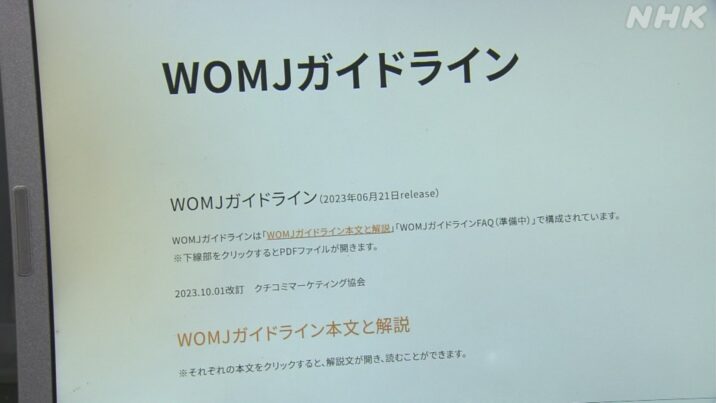

こうした声を受けて、ネットのクチコミを活用したマーケティングを行う企業など60社以上が加盟する「クチコミマーケティング協会」は、ステマを自主的に規制するためのガイドラインを、より厳しいものに改定した。

例えば、広告主との関係性を明示する「広告主から謝礼をいただいて投稿しています」といった記述の代わりに使えるハッシュタグを、「#プロモーション」と「#PR」、「#宣伝」、「#広告」の4つに限定。

加えて、広告主の企業などがはっきりと分かるよう、ロゴやブランド名などを明記するよう求めている。

また、ハッシュタグを複数つけるときは「#PR」を示すものを先頭に持ってくることや、動画の場合は動画内の冒頭で広告だと伝えることなど、わかりやすい表示方法を具体的に示した。

「ステルスマーケティングに法律の網がかかることは歓迎しているが、新たな規制はグレーゾーンが広く、混乱している事業者も多い。最低限、これを守っていればステマにはならないというガイドラインにしているので、これを守ってほしい」

問われる実効性

新たな規制に合わせ、業界からは前向きな取り組みがいくつも始まっている。

しかし、悪質なステマが減っていくかどうかは、規制の今後の運用にかかっている。

消費者庁ではホームページにステルスマーケティングに関する通報窓口を設置し、情報提供を求めている。

今後の動きに注視していきたい。

(10月1日 おはよう日本で放送)