科学と文化のいまがわかる

原子力

”核のごみ“調査受け入れか否か 16年越しで再燃した議論 長崎・対馬

2023.06.22

原子力発電に伴って出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる“核のごみ”の最終処分地。

その選定に向けた調査を受け入れるか否か、ある島で議論が始まった。

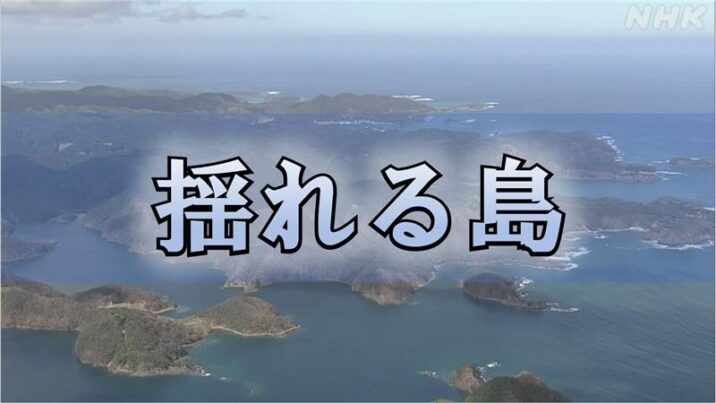

“国境の島”、長崎県の対馬だ。

実は、この地で調査の誘致が持ち上がったのは初めてではない。

今から16年前に地域を二分する議論の結果、議会は調査に反対する決議を可決していた。

市民の間からは「もう済んだ話だと思っていた」という声もあるなか、なぜ議論は再燃したのか。

(長崎放送局 記者 上原聡太 科学・文化部 記者 吉田明人)

島の議会に一挙 8つの請願提出

対馬は、日本列島と韓国の狭間にある「国境の島」だ。

独特なリアス海岸にエメラルドの透き通る海、神秘的な雰囲気漂う観光スポットの数々。加えて日韓友好使節の中継地として外交の最前線で培われてきた歴史・文化を誇る。

全国屈指の漁獲量の穴子をはじめとする水産物や天然塩など、食の宝庫としてもアピールしている穏やかな島。

しかし、6月20日の対馬市議会の定例会開会日は異様な空気に包まれた。

ふだんは取材規制など聞かない議会で、映像の撮影が冒頭3分だけに制限されるという異例の対応がとられる中、議会には核のごみの処分地選定の調査に市が応募するべきか否かをめぐって、あわせて11の団体から8つもの請願が提出された。

内容は、賛成・反対・検討を求めるなどとさまざまだった。

口火を切った商工会の動き

ことの発端は、地元の商工会の動きだった。

商工会は、ことし4月に島内で核のごみの最終処分場に関する「勉強会」を開催。

その後、1000人余りという会員のうち総代117人に対してアンケートが行われた。

処分場の候補地選定に向けた調査の受け入れを“議論するよう求める”請願を市議会へ提出することに同意するかどうかを尋ねたところ、「同意する」が76人、「同意しない」が20人、「判断できない」が19人、通知なしが2人という結果だった。

これを踏まえた先月19日の理事会の協議では異論は出ず、請願の提出が決まった。

直後、報道陣の取材に対して商工会の山本博己会長が口にしたのは、島の将来への危機感だった。

(対馬市商工会の山本博己会長)

「『人口減少が進む対馬で飯を食っていけるのか』と、会員が真剣に考えていることの現れだと思う。観光業に携わる人は韓国人観光客が多く訪れていいかもしれないが、そうでない人も対馬にはいっぱいいる。対馬の経済を考えたときにひとつの手だと考えたひとがいたのではないか。」

一方、山本会長は、商工会の請願はあくまで賛成や反対を示すものではないとして市議会に判断を委ねる姿勢を強調した。商工会の会員の中でも、観光業関係者など調査に反対する声が上がり始めていた。

(対馬市商工会の山本会長)

「商工会はいっさい賛成とか反対ということばを使っていないことに注意してください。文献調査が対馬にとって、私たち商売人にとって、いいことなのか悪いことなのか、市議会で丁寧に議論してほしいということです。」

「核のごみ」最終処分地の選定とは

マンガで知ろう!そもそも「核のごみ」って…

https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2019/04/column/column_190417/

核のごみは、地下300メートルより深い場所に埋めて処分する方針が2000年に定められた法律で決まっている。

最終処分場は全国に1か所建設される計画で、事業を進めるのは国の認可法人、NUMO=原子力発電環境整備機構だ。

NUMOは、2002年から処分場の適地があるかどうかを調べる調査を受け入れる自治体を全国で募集している。

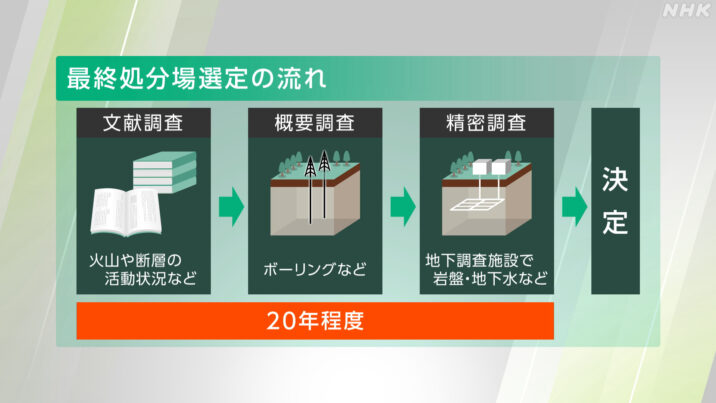

調査は、20年程度かけ3段階で実施し、初めに文献をもとに火山や断層の活動状況などを調べる「文献調査」を2年程度、次に現地でボーリングなどを行って地質や地下水の状況を調べる「概要調査」を4年程度かけて進め、その後、地下に調査用の施設を作って岩盤や地下水の特性などが処分場に適しているか詳しく調べる「精密調査」を14年程度かけて行って選定を進めるとしている。

段階に応じて、対象の自治体には交付金が支払われ、はじめの「文献調査」で最大20億円、次の「概要調査」では最大70億円が支払われる。

調査の公募をめぐって、2000年代半ば以降、鹿児島県や滋賀県、秋田県などの自治体で勉強会を開くなどして応募を検討する動きが出た。しかし、表面化するたびに住民や周辺自治体などから反発を招いて応募自体を断念するケースが続いた。

象徴的だったのは、2007年の高知県の東洋町。

全国で初めて調査に応募したが、賛成派と反対派による議論の対立のすえ応募を決めた当時の町長が選挙で落選し、調査が始まる前に応募は撤回された。

対馬では16年前にも「調査誘致」を議論

その頃、実は対馬市でも同様の議論が起きていた。

今から16年前の2007年、一部の住民などが調査を誘致しようと「勉強会」を開催。NUMOの担当者が放射性物質は外に漏れださないよう対策を取るなどとして安全性を強調した。対する反対派も処分場の「危険性」を訴える勉強会を開いて生活が脅かされると力説した。

島内を二分する議論の結果、市議会が下した判断は「最終処分場の誘致への反対」。

市議会に反対の決議案が提出され、賛成多数で可決されたのだ。

「市民を2分する深刻な状況になることが懸念」

「長い間に何が起こるかは科学者にも説明できない」

「風評被害でどれだけの損害が出るか計り知れない」

さらに、4年後の2011年には東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生。

全国と同じように島内での核のごみをめぐる議論は下火になり、終止符が打たれたかのように見られていた。

議論再浮上の背景に「島の生活への危機感」

そうした中、にわかに再燃した「調査検討」の議論。

なぜいま調査を求める声があがっているのか。

対馬市商工会の理事で、調査への応募に賛成している小宮教義さんに話を聞くと、新型コロナによる影響が大きいと話した。

(対馬市商工会理事 小宮教義さん)

「新型コロナにより島内の消費活動は落ち込み、経済が非常に疲弊した。国の交付金を活用して、悪化する経済をいくぶんかでも持ち直すこと、(落ち込みの)加速度を少しでもおさえることが一番大事だと思うようになった。」

さらに、地域の人口減少はこの16年でいっそう深刻化。

現在の人口は15年前よりも1万近く減って2万7000余りとなり、2055年には1万を切るという推計もある。地域の衰退を食い止めるためには、市独自の政策を打つための交付金が必要だと考えている。

「小学校や中学校の閉校がかなり進み、これからは土地や墓を守る人がいなくなることも考えられ、人口減少は本当に深刻な問題だ。交付金があれば子どもの医療費を補うことも可能になるだろう。文献調査だけでもできればいいと思っている。」

ほかの市民から聞かれたのは「島内で増加する空き家に韓国資本が入っている」とか、「盛んな真珠養殖に必要な労働力が不足している」といった話だ。

やはり人口減少を食い止める起爆剤を期待する声があがっていた。

陰に陽に…NUMOによる「理解活動」

さらに、島を取材していて聞こえてきたのが、「NUMOの案内で関連施設を視察に行った」とか、「核のごみの処分自体はそんなに危ないものではないと感じるようになった」といった声だ。

2010年代に入って対馬市を含む全国で核のごみの議論が表面化しなくなって以降も、政府とNUMOは調査への応募を検討してもらおうと各地で「理解活動」を続けてきた。

2017年には、火山や活断層の有無などをもとに日本地図を色分けし、調査対象の有望地を示した「科学的特性マップ」を公表。

これをもとに全国各地で自治体向けや市民向けの説明会を開くなどしていて、2021年の秋には対馬でも市民向けの説明会が行われていた。

さらに、再び関心を持っている関係者がいるとみるや、2022年には一部の議員や市民を連れて青森県六ヶ所村や北海道幌延町をめぐる視察ツアーを企画。

参加者の詳しい人数などは明らかにされていないが、一定の規模の島民は、核のごみが一時保管されている施設や「地層処分」の技術研究を行っている施設を実際に見て回った。

その結果、議員の中には、安全性について一定の理解ができたとして、反対から賛成に変わった人もいると言う。

「調査反対」の署名は7400筆

これに対して、島内では16年前と同様、反対の声もあがっている。

当時から反対を訴えている市民団体の代表、上原正行さんは観光客向けの物産店を営む。

調査の受け入れをきっかけに最終処分場が建設されれば、子どもたちの世代に安全面でのリスクを残してしまうのではないかと考える上原さん。

たとえ安全でも島の経済の柱である観光業への風評被害が避けられないと言う。

(上原正行さん)

「核のごみとして対馬が印象づけられると、人は来ないわ、人口が減るわ、物は売れないわっていう、そういう負のスパイラルに陥るということを懸念していますね。対馬には磨けば光る宝がたくさんあるのだから、最終処分場がなくても十分にやっていける。先祖代々の島として私たちは守ってきてるわけやから、それを引き続き今のままで(先の世代に)引き渡したい。」

上原さんたち市民団体のメンバーは、16年前と同じように、調査に反対する署名活動を開始。先月からおよそ1か月で、島内から7400筆余りの署名を集めて市と議会に提出した。人口2万8000に対しておよそ4分の1の数だ。

署名した人の中には、原爆が投下され放射能の恐ろしさを知る長崎県民として受け入れがたいという声もあがったという。

島では、この市民団体のほかにも、一部の漁業協同組合や水産加工連絡協議会などが反対の請願を提出している。

また、対馬市には、島外・全国から原発に反対する団体関係者が訪れ、連日ロビー活動も展開している。

議論の舞台は市議会へ 市長は慎重姿勢

主張の異なる8つの請願を受け、議会は集中的に話し合う特別委員会を設置して7月以降に本格的な議論を行うことにしている。

市議会での見通しについて、調査に反対する議員の1人は「今回は16年前と逆で、文献調査への応募を求める声の方が大きいように感じている」とも話している。

ただ、最終的に調査に応募するかどうか判断するのは議会ではなく、比田勝尚喜市長だ。

市長はこれまでのところ「市民が分断されることを一番心配している」と述べ、態度を明確にしていない。

3年前に行われた市長選挙では「最終処分場の誘致はしない」との公約を掲げて当選した経緯もあり、慎重に議論の推移を注視している。

政府は…全国は…

対馬市議会の議論にはNUMOや国の関係者からも熱い視線が注がれている。

全国に目を向けると、3年前の2020年から、北海道の2つの町村で初めてとなる文献調査が行われている。

しかし、それに続いて調査が行われる地域が現れないことについて、地元からは「全国で議論して答えを出すべき問題が2つの町と村の住民に押しつけられている」といった声が上がっている。

北海道の鈴木知事や両町村のトップは、最終処分地の選定が「北海道の問題」にされてしまわないよう全国的に関心を広げることを求めている。

こうした声を受けて、政府は、ことし4月に改定した取り組みの基本方針で「複数の地域での調査の実施を目指す」とした。

そのひとつに、対馬市は名乗りを上げることになるのか。

国境の島の議論に注目が集まる。

NEWS UP”核のごみ”どうする 住民に対話しづらい空気が・・・

NEWS UPどうする核のごみ

ご意見・情報 をお寄せください