科学と文化のいまがわかる

原子力

「94万人の命と暮らしを守るには」 “原発再稼働を加速”の波紋

2022.10.31

8月24日。

この日、私が注目していたのは、新型コロナの感染者の全数把握の見直しだった。

政府が方針を発表する予定で、茨城県政を担当する私にも、大きな取材テーマになるからだ。

すると、予期せぬニュースが飛び込んできた。

政府が、来年の夏以降、7基の原子力発電所の再稼働を追加で目指す方針を示したというのだ。

7基はいずれも原子力規制委員会の審査に合格したが、再稼働していない原発で、私が取材している茨城県にある「東海第二原発」も含まれていた。

福島第一原発の事故のあと、政府が再稼働を目指すとして、これほど具体的に一度に複数の原発を指名したことはない。東海第二原発も、具体的な再稼働の対象として指名されたのは初めてだ。

再稼働を加速させるという、政府の姿勢を強く感じさせる内容だった。

「地元はどう受け止めているのだろう」。私は東海村へ向かった。

(水戸局 國友真理子)

原子力と発展してきた東海村

地元への取材の話をする前に、少し、東海村と原子力の歴史をひもときたい。

私は水戸放送局に異動してからこの1年、原子力取材を担当してきた。

茨城県の原子力担当記者が、最もよく通うのが、県の東部、太平洋に面する東海村だ。

村にある駅に降り立つと、住宅街が連なり、田んぼや特産のさつまいも畑が広がっている。

そして海岸線には、東海第二原発をはじめとした、原子力施設が建ち並んでいる。

村の人口は約3万8000人。

昭和32年、日本で初めて、東海村にある研究用原子炉が臨界に達した。

さらにその9年後、日本初の商業用原発「東海発電所」の営業運転が始まる。

原子力関連の研究施設も多く設置され、村の人口は60年余りで3倍以上になった。

その村で、長年、原子力産業の象徴となってきたのが、東海第二原発だ。

設備容量110万キロワットの大型の原発として昭和53年に営業運転を開始。

平成23年の東日本大震災で原子炉が自動停止してから、運転は停止している。

この間に、平成30年9月には原子力規制委員会の再稼働の前提となる審査に合格し、同年11月には運転期間の延長が認められた。

いま、東海第二原発では、海抜20メートルの高さの防潮堤など安全対策の工事が急ピッチで進められている。

事業者の日本原子力発電は、令和6年9月までに対策工事を完了する計画を示している。

“再稼働” 地元は慎重に向き合う

事業者が再稼働に向けた準備を着々と進める一方、東海村や原発周辺の自治体は、再稼働の手続きを慎重に進めている。

東海村は、原発の再稼働の問題を村だけでは決められないとして、周辺の5つの市とともに事業者と協定を結んでいる。

この協定では、東海第二原発の再稼働には周辺の6つの市と村の実質的な事前了解が必要だと定められている。

地元同意について、立地自治体とする地域が多いなか、より厳格な協定といえる。

東海村と5市は、これまでに再稼働をめぐる会合も重ねているが、いずれの自治体も是非について、態度を明らかにしていない。

東海村長 “まだ住民と十分対話できていない状況”

こうした中で発表された政府の再稼働をめぐる方針を、地元はどう受け止めたのか。

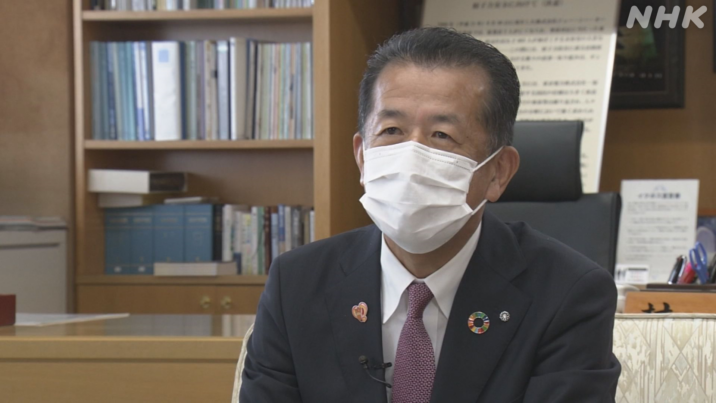

東海村の山田修村長に取材すると、山田村長は驚きとともに戸惑いを感じたという、当時の率直な心境を語った。

政府の方針が発表されたとき、どのように感じましたか。

東海第二という原発の名前が具体的に挙げられて、再稼働を目指すみたいな形で取り上げられたのは初めてのことです。こういう時は、国から村に事前に話があるのかと思いましたが、それが唐突に出てきたから、びっくりしました。

国は来年の夏以降の東海第二原発の再稼働を目指すとしています。村長は、再稼働の判断について、どのように考えているのでしょうか。

私は、住民の意向を把握することを、再稼働を判断する基準の1つにしています。しかし、まだ住民と十分対話ができてないと思っています。そのため、タウンミーティングを開催して、住民の考えを探っていきたいと考えているところです。このほかにも判断する前にやるべきことが、まだ残っていると思っている状況です。

約94万人 “広域避難”の課題

再稼働の是非を判断するには、まだ議論が足りていないという認識を示した山田村長。

地元が再稼働に向けた手続きを慎重に進めるのには、大きな理由がある。

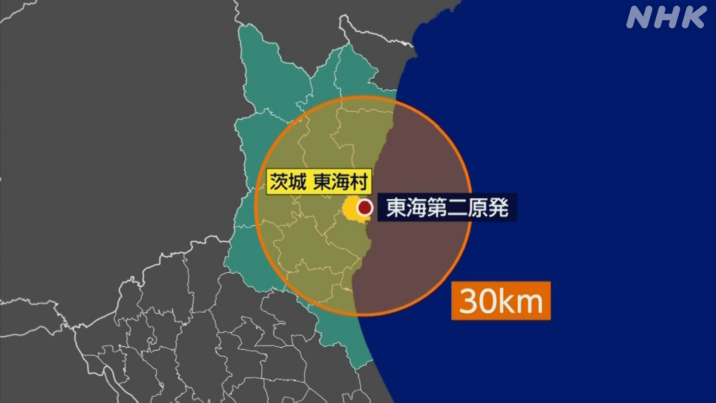

人口が多い首都圏にある唯一の原発であるがゆえに、周辺の自治体が抱える、避難計画をめぐる課題だ。

原発のおおむね30キロ圏内にある自治体は、原発で重大事故が起きた場合に備えた避難計画を作る必要がある。自治体ごとに作られた避難計画などは取りまとめられた上で、最終的には国の原子力防災会議で了承される。万が一の事態に住民の安全を守るため、現実的に再稼働の前に策定が必要になるものだ。

東海第二原発のおおむね30キロ圏内は14市町村にまたがり、そこに住む人口は約94万人にものぼる。全国の原発周辺の同じ圏内の人口で、最多だ。

東海村など4つの自治体だけでも、避難の際に高齢者などが使う車両は1000台以上と想定されている。さらに、多くの人がスムーズに避難できような避難ルートの選定や避難先の確保も必要になる。

ただでさえ難しい避難計画の策定が、人口が多い分、広域での調整が必要になり、いっそう難しくなるのだ。

市町村の調整役を務める茨城県の担当者も、広域避難の課題は山積していると打ち明ける。

車両や避難所など、確保しなければならない資材や施設が多いだけではない。

避難で使う高速道路ひとつとっても、渋滞の情報をいかに伝えられるかという課題があり、具体的な対応は決まっていない。

避難計画の策定が必要な14の市町村のうち、東海村を含む9つの自治体で、まだ計画は完成していないのが現状なのだ。

避難計画の策定は道半ば 住民の受け止めは

それでは、重大事故が起きた場合、実際に避難することになる住民は、政府の方針を、どう受け止めたのだろうか。東海村に住む人にも取材した。

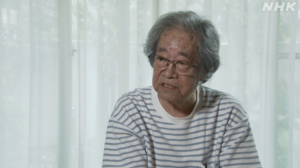

東海第二原発から約3キロ離れた住宅で暮らす髙井恵美さん。

髙井さんは、高齢の祖母と両親、それに妹の5人暮らし。

東海村は全域が原発のおおむね5キロ圏内にあるため、重大事故が起きた場合、原則、住民は、すぐに車などで30キロ圏外に避難することになる。

髙井さんも車で約70キロ離れた千葉県に接する取手市まで避難しようと考えているが、心配しているのが「道路の渋滞」だ。

避難に使おうと考えているルートは、幹線道路の国道245号線につながる、片側2車線の村道。

ふだんから平日の朝は渋滞することが多いのに、たくさんの人が避難する事態になった場合、スムーズに国道に出られるのか、未知数だと感じている。

もうひとつ、心配しているのが、「高齢の家族の避難」。

髙井さんは平日の日中は、自宅から約10キロ離れた水戸市で働いている。

この時間帯に重大事故が起きた場合、いったん東海村に戻り、祖母と母親を連れて一緒に避難する方法も選択肢として考えている。しかし、東海村までのルートも渋滞するおそれもある。

東海村の避難計画もまだ完成しておらず、万が一の事態になった時、自分や家族が無事に避難できるか、不安を感じている。

避難計画の策定が道半ばのなか、政府が再稼働を加速させる方針を示したことに、髙井さんは違和感を覚えたという。

(髙井恵美さん)

「避難の具体的な方法については、今後も考えていく必要があると思っています。何かあったときにどう対応するのかが、まだはっきり決まっていない状況での国からの再稼働の方針の発表には、少し驚いています」

東海村長 “国は責任を持って対応を”

東海村に、少なからぬ波紋を広げた政府の再稼働をめぐる方針。

政府は、再稼働に向けた地元の理解を得るため、前面に立って対応する方針も打ち出している。

山田村長は、国が再稼働の方針を示すからには、いっそう避難計画の策定を支援するとともに、理解が得られるように住民に説明する責任があるのではないかと話した。

国にはどのようなことを求めますか。

やはり防災についてです。避難に関しては広域になるため、近隣の市町村や県の協力や支援がないとできないと思います。このため、国が最終的には責任を持って全体をサポートしていく必要があると思います。

国にはどのような姿勢で臨んでほしいですか。

地元の進めているプロセスを認めたうえで、サポートしてほしいです。国は広く国民に対して理解を求めていると思いますが、私たちが抱えているのは1人1人の住民です。住民に対する説明責任を一緒に背負って欲しいなと思います。

国の担当者「地元に直接説明することが重要」

こうした声に、国はどう向き合おうとしているのか。

地元の理解を得るため前面に立つとはどのような取り組みを指すのか取材すると、資源エネルギー庁の担当者は次のように答えた。

(資源エネルギー庁 原子力立地政策室 前田博貴室長)

「避難計画の策定は大きな課題だと認識しています。自治体の皆様とともに、避難計画の具体化、充実化を進めていきたいと思います。

地元の理解に向けては、国が直接、地元の皆様にさまざまな機会を通じて説明していくことが非常に重要だと考えています」

取材後記

「実効性のある避難計画」。原発取材をしていると、よく聞くことばだ。

果たして“実効性”とは何か。今回の取材で、ようやくその意味がわかった気がした。

「何かあったとき、本当にこの道路は使えるのか」。

「家族が、全員、無事に避難できるのか」。

こうした住民の疑問や不安に、ひとつひとつ答えることができることだと思う。

こうした計画を完成させるまでの道のりは長いかもしれない。

それでも、住民の命を守る礎となる避難計画は欠かすことができないし、そのためには地に足がついた議論と調査が必要だと思う。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに、エネルギー危機が深刻化するなか、日本でも、さまざまな観点で、エネルギー政策の議論が進められている。

エネルギー政策を考える上で、原発の再稼働は、避けて通れない大きなテーマだ。

一方、原発をめぐっては、使用済み核燃料の処分の問題など、積み残された問題も多い。

しかし、再稼働を議論するとき、決して先送りが許されないのが、住民の安全だ。

福島第一原発の事故の教訓を忘れず、エネルギー政策もまた、地に足がついた議論が必要だと、今回の取材を通じて強く思った。