科学と文化のいまがわかる

科学

“科学雑誌で主導権を握れ”中国の新戦略に日本は…

2019.10.07

「科学をめぐる新しい主導権争いが起きている」

ある日本人研究者が、科学における競争で、これまでにないことが始まったと懸念を漏らしました。それは「中国版ネイチャーを作り出す」という中国の取り組みです。有名科学雑誌を自分たちで作り出して科学の主導権の一角を握ろうとしていると見られています。(科学文化部記者 絹田峻)

新たな主導権争いとは?

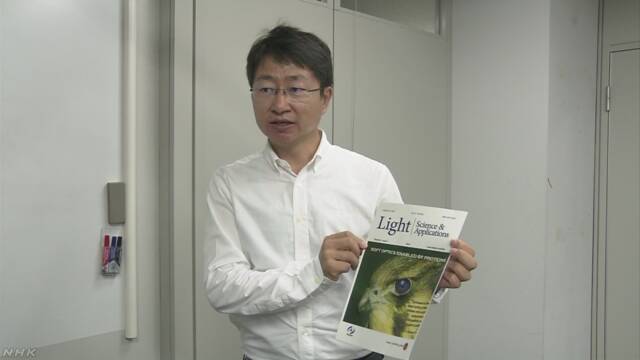

文部科学省の関連団体の科学技術振興機構で、中国の学術動向を調査している周少丹さんを訪ねました。

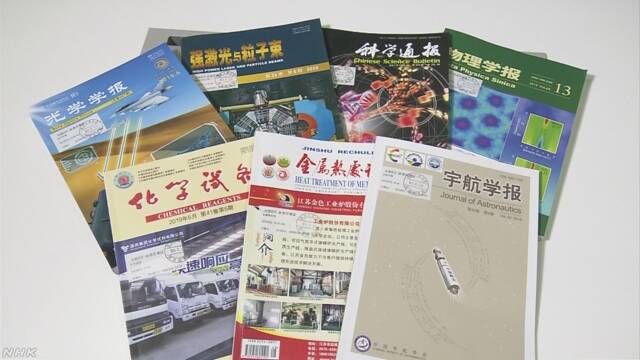

周さんが例示したのが、中国科学院の傘下の国の研究所が発行する“光学”の専門誌「Light:Science & Applications」です。この中国の科学雑誌は、創刊からわずか7年で一流の科学雑誌に成長しました。

一流の科学雑誌とは、世界中に10万誌あると言われる科学雑誌を、インパクトファクターと呼ばれる雑誌の評価基準で序列をつけ、上位に位置づけられる、いわば「格付けの高い」科学雑誌のことです。

インパクトファクターは、世界的に展開するアメリカの学術情報サービスの会社が、雑誌に掲載されている論文を分析することで算出しています。その算出方法は、ある雑誌に載っている論文が何回、他の論文に引用されたのかを調べて平均した数字で、論文の引用回数が多いほど、その雑誌の影響力が大きいことを示しています。

世界的な有名科学雑誌「ネイチャー」や「サイエンス」はインパクトファクターが40余りです。これは掲載されている論文が、直近の2年間に平均して40回程度、他の論文に引用されたことを意味します。

研究分野にもよりますが、インパクトファクターが5を超えることが国際的な評価の最低基準となり、10を超えると一流雑誌仲間入りとも言われています。

先ほどの「Light:Science & Applications」は、インパクトファクターが14で、わずか7年で国際的な一流科学雑誌に成長したのです。

有名雑誌に載ることで人生が変わる研究者

なぜ、科学雑誌が大切なのか。

それは、研究者の人生は論文が有名科学雑誌に掲載されるかどうかで、決まると言っても過言ではないからです。

研究者は、「ネイチャー」や「サイエンス」などに代表される有名科学雑誌に自分の論文を載せることを目指して競争をしています。

今の研究は、高度に専門化して細分化されているため、研究分野が少しでも違うと、その研究内容を正確に評価することは難しくなり、有名科学雑誌に論文が掲載されたかどうかで研究を評価するケースが多くなっています。

研究者は、「ネイチャー」や「サイエンス」に1本でも掲載された論文があれば、国立大学の教授になることができると言われている研究分野もあるほどです。

逆に言えば、どんなにいい研究をしていても、いい科学雑誌に掲載されなければ、評価は低くなり、掲載されなければ何もしていないのと同じに扱われるということです。

新たな戦略に乗り出す中国

中国はこれまで論文を量産して、量と質で急速に科学力を向上させてきました。そして、ここに来て新たな戦略を打ち出しているのです。

それが「中国版ネイチャーを作り出す」というもの。

自分たちで有名科学雑誌を作り出すことができれば、どの論文を掲載するか決める権限をもつ雑誌の発行者は、強い影響力を発揮できるのです。

しかし、有名科学雑誌を作り出すことは簡単ではないはず。

疑問に思いながら調べると、その裏側には戦略と戦術にたけたやり方が見えてきました。

「ネイチャー」と協力して出版する戦略

「ここを見て」と周さんが指を指した先にあったものは、雑誌の表紙の下。あの「ネイチャー」のマークが付いていました。この中国の科学雑誌は、「ネイチャー」と提携して出版していたのです。

編集は編集委員が独自に行いますが、雑誌の印刷や配布のほか、宣伝などの広報活動は「ネイチャー」グループが支援しているとみられます。

世界的な有名雑誌のブランド力を借りることができるほか、ふだんからネイチャーに投稿しているレベルの高い研究者からの論文投稿が増えます。また、ネイチャーの持っている強力なネットワークを通じて、投稿を呼びかけたり、掲載された論文を世界の有名研究者に広く紹介して引用を増やすこともできます。

これまで、ネイチャーが蓄積してきた研究者のネットワークをこうしたことに使えるのは、極めて強い後押しとなり、短期間にインパクトファクターを上げることができるのです。

この動きは「ネイチャー」だけでなく、「サイエンス」も中国の科学雑誌の発行を請け負うようになっています。

周さんは「短い期間で世界の研究者に雑誌を認められることが可能だ。この手法は戦略的に進められている」と分析しています。

周さんがおととし、この雑誌の編集委員たちが集まる会議を調査した際、大変な驚きがあったといいます。編集委員の7割はアメリカやドイツの一流の研究者だったことです。

これまでであれば、アジアの科学雑誌に欧米の一流科学者がこれほど多く編集委員で参加することはめったにないことです。周さんの調査では、中国政府は国内の有力雑誌を4つのランクに分けて、日本円にして年間最大で3000万円程度の資金を援助していて、豊富な資金で人材を獲得しているということです。

続々と中国から有名雑誌が

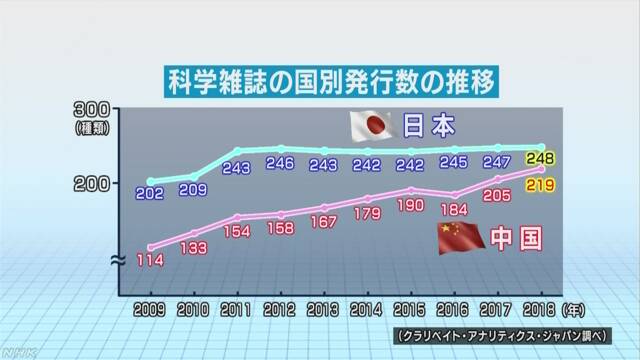

中国が国を挙げて科学雑誌の育成に取り組んでいることは、統計にも表れています。

世界の科学雑誌の動向を分析し、雑誌の格付けもしているクラリベイト・アナリティクス・ジャパンの調査によると、科学雑誌の数のここ10年の推移を見ると、日本は、2011年以来ほぼ横ばいで、去年は248誌でした。

それに対し、中国はこの10年、右肩上がりで去年は219誌と、日本を追い抜く勢いです。

さらに、「インパクトファクター」でも中国の科学雑誌が成長しているのは明らかです。

日本では去年、インパクトファクターが10を超える一流の科学雑誌は1誌しかありませんでした。

中国ではインパクトファクターが10を超える雑誌は、10年前にはありませんでしたが、去年は4誌になりました。いずれもインパクトファクターがこの数年で急上昇しているのが特徴で、創刊からわずか4年でインパクトファクターが10を超えた雑誌もあります。

このほかにも、中国の科学雑誌が次々とインパクトファクターを急上昇させています。中国の研究者は、こうした自国の一流雑誌に論文が掲載されやすくなることが予想されています。

日本の科学雑誌の奮闘は

一方、日本の科学雑誌も取り組みを進めていますが、多くは苦戦を強いられています。

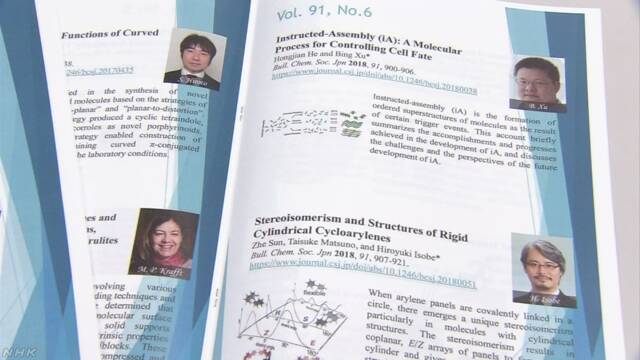

私たちは日本化学会という学会が発行する英語の科学雑誌、通称「BCSJ」の編集部を訪れました。

この日、編集長や5人ほどの編集委員が行っていたのは著名な日本人研究者に論文を寄せてもらう働きかけでした。

研究者の名前や学会の受賞歴をまとめたリストを作成し、年に1回、定期的にメールで論文の執筆を依頼しているといいます。

また、海外の研究者に、雑誌が掲載した論文に興味をもってもらうため、論文の概要を短くまとめた小冊子を発行し、世界中の研究者に配布しています。

さらに、この日はSNSの反響についても報告がありました。日本語と英語で、週に3回、最新の注目論文をツイートし、リツイートされた数などを定期的に確認しているということです。

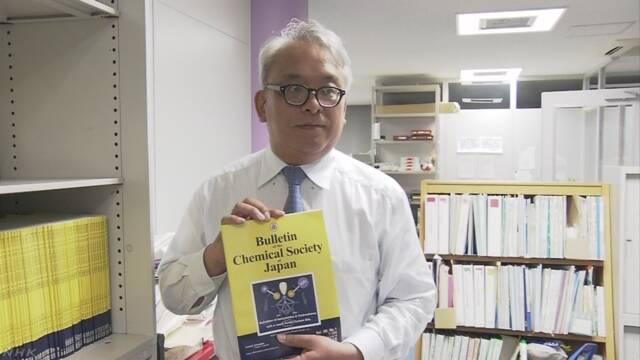

こうした努力で、科学雑誌の影響力を示すインパクトファクターは、おととしの2.3から去年は4.4に上げました。化学専門雑誌の中では一流の仲間入りも目指せる数字ですが、世界の有名雑誌といえるほどの影響力は持っていません。

科学雑誌の編集長で東京大学の有賀克彦教授は「多くの日本人研究者が、雑誌の大切さを認識していない現状がある。日本人の研究力をアピールできるよう、日本の質の高い研究成果を見ることができるような雑誌を作りたい」と力強く話していました。

クラリベイト・アナリティクス・ジャパンの棚橋佳子取締役は「中国はとても戦略的に科学を推進している。日本には戦略が足りないように感じられ、このままでは差が広がるばかりになる」と現状を危惧しています。

専門家は「意識を変えることが必要」

この問題はあまり共有されておらず、日本人の特有の意識も大きく関係していると指摘する専門家がいます。

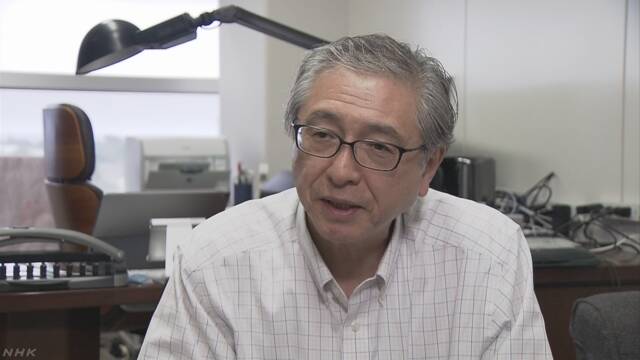

各国の科学雑誌の動向に詳しい大学改革支援・学位授与機構の山口周特任教授は危機感をあらわにしています。

「日本人は雑誌のインパクトファクターを上げることについて、『品がよくない』などと考える人が多いため、真剣に取り組まれて来なかった。『いい研究をしていればいずれ解決する』というとても純粋な考え方が多く、日本の研究者のいい面でもあるが、中国の状況をみているとそう言ってはいられないのではないか」

そして、山口特任教授は、日本では科学コミュニティーを育てることの大切さが、研究者の中に浸透していないと指摘します。

というのも、日本の研究者は科学雑誌をつくるような一見、『雑務』に見える仕事をやりたがらずに、いい雑誌に論文を載せるといった自分の業績にだけに努力する傾向があるといいます。

科学の歴史の中では、欧米の研究者は協力して科学コミュニティーを維持して発展させてきた経緯があり、国際学会を運営し、論文を審査して雑誌を発行するなどの労力を積み重ねてきた結果が今の有名科学雑誌につながっているというのです。

そうした状況を踏まえて山口特任教授は次のように指摘します。

「中国は科学雑誌を出版することに力を入れ、中国の研究者みんなでインパクトファクターを上げようとしている。日本人は嫌がるが、科学を活性化する結果になる側面もあり、印象は異なるものの、欧米でもこれまで行われてきたとも言える。『ネイチャー』や『サイエンス』からすれば中国の取り組みの方が雑誌は有名になり、よく売れることになるので、中国と組むことにメリットを感じるのは必然だ。日本の研究者も、日本の科学雑誌や科学コミュニティーのあり方を自分たちで考える必要がある」

中国が科学雑誌の発行に強力に乗り出したことをきっかけに見えたのは、科学をめぐる環境は、誰かに整備してもらうものではなく、自分たちで取り組まなければいけない問題なのだ、ということを突きつけているということでした。