教えて先輩! NHK 高瀬耕造 アナウンサー【前編】

高瀬アナウンサーが大切にする「生活者の目線」

2022年03月11日

(聞き手:小野口愛梨 佐藤巴南 白賀エチエンヌ)

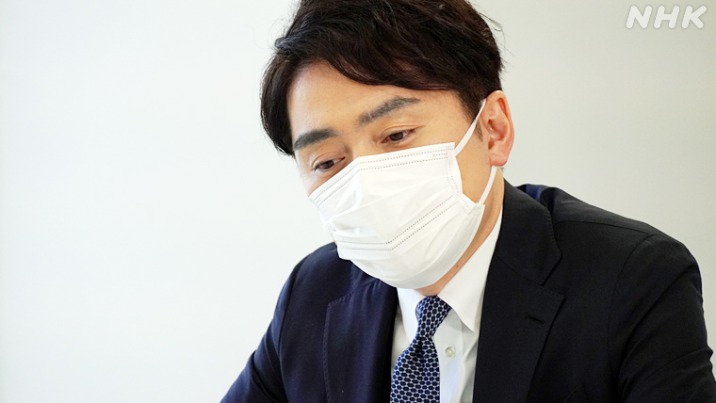

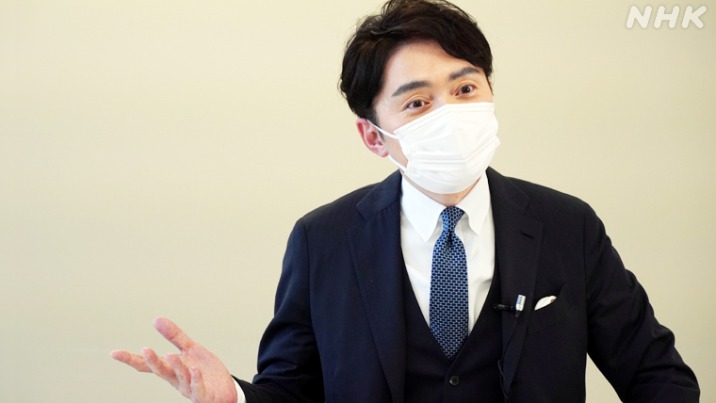

NHKの朝のニュース番組、おはよう日本のキャスターを務める高瀬アナウンサー。アナウンサーならではの伝え方のコツやこだわり、ときどき話題になる「朝ドラ送り」を続ける理由、就活生が聞きました。

朝ドラ送りは“勝負”

朝ドラ送りは“勝負”

学生

小野口

さっそくなんですが、どうしても気になっていることがあります。

なんで「朝ドラ送り」を続けているんですか?

視聴者の皆さんと朝ドラ談義をしているようなつもりなんです。

NHK

高瀬

アナウンサー

一緒に会話しているわけじゃないんですけど「皆さんどう思います?」、「私こう思ったんですよ」って話しかけて。

「じゃあ、このあと一緒に朝ドラ見ますか」って。

学生

佐藤

たしかに「朝ドラ見るんだ」って親近感がわきます。

ふつうに息をして笑って、食べて寝て、暮らしてる人なんだって思ってもらうためにはいいのかもしれませんね。

高瀬耕造 アナウンサー

1999年NHK入局、新潟放送局や広島放送局で勤務。「ニュース7」の土日キャスターなどを務めたあと、「おはよう日本」午前6時・7時台のキャスターに。番組の最後、次の番組の「連続テレビ小説」につなぐ“朝ドラ送り”が話題になることも。

あと、自分という人間を知ってもらう、理解してもらうための貴重なトライアルの場でもあると思っています。

事前に「こういうことを言おうと思うんです」って打ち合わせをしないので本当に勝負なんですよね。

つまらなくてもだめだし、誰かが傷つくようなこともだめ、嘘もだめですよね。

という中で、「わかるわかる」「そこに目をつけたか」というものを探すので、アナウンサーとしてはすごく鍛えられる怖い場だとも思います。

なるほど、そういう側面もあるんですね。

“川下”にいるからこそ

“川下”にいるからこそ

学生

白賀

それでは、高瀬さんの1日のお仕事のスケジュールを教えてください。

起床はだいたい午前2時から2時半の間ですね。

バタバタしないで、まずゆっくりコーヒーをいれて飲むんです。

早朝でも衣装やメークの担当の方がいらっしゃるんですか?

そうですね、夜勤のメークの方がいますし、衣装もロッカーに用意されています。

衣装は担当の方との打ち合わせで、私たち自身の好みも含めて決めていく感じですね。

番組のコンセプトやカラーも考えて、一緒に出演している桑子アナウンサーたちとのトータルコーディネートをしているみたいです。

メークや着替えをしたあと、放送の準備に?

午前4時半ぐらいにニュースフロアに入ります。

(出演する)午前6時まで1時間半。

2時間の放送を担当するんですけど、そこに向けて準備の時間に充てます。

そこからどんな準備をするんですか。

原稿をチェックしたり、打ち合わせをしたりですね。

時間が限られているので「まちかど情報室」や「スポーツ」のコーナーは、担当のアナウンサーに任せています。

ちょっとだけ打ち合わせして「じゃあよろしく」っていうふうに、いろんな人に頼って放送を出しているんです。

へー!

自分の役回りはそういう意味ではすごく限られています。

例えば、どういう順番でニュースを伝えていくかは私たちキャスターは、よほどのことがないかぎり口出しはしません。

編集の責任者たちが、前日の夕方からずっと考えているわけですから。

自分は最終的に放送に出る、一番川下にいるんですよね。

川下、ですか。

川上から流れてきたものを最後の一番川下で受け止めて海へ流す。

視聴者に一番近い場所にいることをぼくは誇りにしています。

そういう役目の中で大切にされている気持ちってありますか。

NHKで働く人って「こういうものを皆さんに伝えたい、届けたい」っていう使命感や責任感がすごく強いんです。

すばらしいことなんですけど、それが強すぎるがあまり、世の中の人が求めていることとすり合わせが行われてないように感じることもあるんです。

ともすると、「上から目線」に聞こえなくもないような放送になってませんか?っていう問題意識があって。

私自身は一番視聴者に近い立場から最終チェックしてます。

そうなんですね。

午前8時に放送が終わったあとはどうやって過ごすんですか。

事前の準備があまりできないこともあって、終わったあと番組の担当者とよく話すようにしています。

「次はこうしたほうがいいよね」というような、次につなげる話し合いをします。

きょうは「ニュースの冒頭、どういう映像から入るかって大事だよね」みたいな話を若い記者としていましたね。

ちなみにお仕事を終えて寝るのって・・・

夜8時までには遅くとも布団に入ろうとしています。

みなさんよりも、1日の時間を前倒しにして生活していますね。

台本かアドリブか

台本かアドリブか

番組では台本をそのまま読むんですか?それともアドリブで話をすることのほうが多いんですか?

その都度、求められている役割によって違うんです。

1つの番組の中でもいろいろなテーマ、コーナーがあります。

ニュースを自分で伝える場合と、別の伝え手がいるコーナーがありますよね。

別の伝え手がいる時には、思い切って自分は見る側・聞く側に回っています。

ですから勝手なことを言いますし、自分の主観的なコメントもしますよね。

それは台本にないんですか?

そこは完全にアドリブです。

予定調和との戦いなんですよね、テレビって。

予定調和?

準備されたものをそのままやることです。

予定調和だけだと、視聴者に見破られてしまうし、飽きられてしまう。

生放送のよさが出ないですよね。

言いよどんだり、「えっ!?」ってなる生放送のリアリティーがニュース番組の中にあってもいいんじゃないかなと。

あー、なるほど。

NHKという落ち着いた放送の中で「きょう高瀬さん何言うんだろう?」、「桑子さんナイスフォローだったね!」というのは番組の付加価値にしていきたいんです。

それを生放送でやるって、緊張しないんですか?

もちろん、緊張しますよ。

スリリングですけれども、攻めていかないと見てもらえないと思ってます。

緊張した時って自分の人間性とか、性格とかが出ますよね。

そこをもし受け入れてくれるなら、ふだんのニュースで原稿を読んでいても信用してもらえると思うんです。

見てくださる人に対する情報量を増やして、かつ、それが親しみを持って受け入れてもらえるようになればいいなと思っています。

生活者の視点を

生活者の視点を

事前に原稿を見た時「これは自分の言葉じゃない」と思って、原稿を変えたりすることはあるんですか。

変えます、かなり変えます。

例えばオミクロン株の関連のニュースの中で、飲み薬の処方の話がありました。

もともと「かかったら飲み薬は処方してもらえるのか」というような質問が書いてあったんですけど。

そのころ、飲み薬のところまで関心が届いているかな?っていう議論をしました。

5分10分の間に制作した記者と私と桑子さんで話して、感染した場合の症状についても触れるように、コメントのしかたを変えました。

けっこう柔軟に対応するんですね。

そうですね、チームでやっていますので、その中での信頼関係といいますか。

私たちアナウンサー、キャスターにはそういう視点が求められています。

そうなんですね。

どうしても原稿をベースに伝えると、政府発表・自治体発表のものが多くなってしまうんです。

でも、それでは生活者の目線がどうしても入りにくい。

NHKに限らずニュースって実感とか生活感、あるいは不安みたいなモヤモヤしたものって原稿にしにくい場合が多い。

そこを伝えていく役割を担っているのも自分たちだと思っています。

アナウンサーに大事なのは「聞く力」

アナウンサーに大事なのは「聞く力」

発声のしかたとか、ことばを伝えるコツを教えてください。

実は、声は苦労しました。

大学の時に合唱をやっていて、誰かに何かを伝えるっていうことを音楽表現としてはやっていたんです。

ただ、歌とニュースって全然違うんですよ。

目の前の人に向かってお話しすることと「2階席・3階席の一番奥にいる人に向かって届け!」と歌うのとでは声の出し方が全然違う。

たしかに、そうかもしれません。

だからくせが抜けなくて、ずっと歌ってるような「こんばんは~」みたいな感じで。

徹底的に抑揚をなくして淡々と読むっていう訓練を自分に課して、10年ぐらいかかって歌のくせが抜けました。

大変だったんですね。

で、「コツ」についてですが、アナウンサーにすごく大事なスキルが「聞く力」なんです。

音声表現のノウハウを聞き取れるようになるには、本当に耳を鍛えないといけないんです。

これは若いアナウンサーに必ず言っています。

「口」よりも「耳」を鍛えるんですか?

はい。耳ですね。

そうすると、何がよくて何に問題があるのか、自分の声をあとで聞いて違いが分かるようになります。

アナウンサー志望じゃなかったけど・・・

アナウンサー志望じゃなかったけど・・・

高瀬アナウンサーの就活時代のことを聞かせてください。

実はマスコミ志望じゃなかったんです。

大学では合唱団に入っていたんですが、先輩の中にNHKのアナウンサーが1人いて、「NHKを受けたら」と言われました。

まずテレビ局というのも想像できなかったので「アナウンサーですか!?」って衝撃を受けました。

でも、試験でニュースを読んだり、カメラで撮られたりするかもと思って、就活のエピソードにできるかもと受けることにしたんです。

えっ、そうなんですか!

大学では合唱ばかりしていたので、エントリーシートにはそれを通して学んだことだけを書いていました。

最後には書くことがなくなってしまって、自己PRに「ここには書ききれません」って書いてしまいました。

何の参考にもならないと思いますが…

(笑)

面接まで進んで「何か質問ありますか?」って尋ねられた時に、「NHKに入って何がよかったと思いますか」と聞いたんです。

そうしたら、「ここは正しいと思うことを正しいと言える」って、そんなにベテランではない人事の方がまっすぐに目を見て言ってくれたのは衝撃でした。

最初はちょっとふざけた動機でしたけど、受けていく中でNHKへの興味が増していきました。

最終的にどこを評価されたんだと思いますか?

ええ!?一番難しい質問ですよ。

学生時代は歌しかなかったので、それを熱く語っていましたが、面接担当の人はこまごまとしたことは興味なかったと思うんですよ。

だけど自分のことばで「これだけは負けない自信がある」と語っていたので、その面倒くささというか、熱をくみ取ってもらえたとしか思えないです。

なるほど、きっと本気で取り組んでいた熱意が伝わったんですね。

アルバイトでもインターンでも留学でも、いろんなステージがあると思うんですけど。

それを自分のものにして、自分なりの確信を持ったことばにできれば聞く人にはきっと何かが伝わるんだと思います。

自分と同じような経験をしている人って、ほかにもたくさんいますよね。

でも、自分だけのことばを持った人は多分オリジナルになると思います。

後編では東日本大震災の報道を通して高瀬アナウンサーが感じた葛藤、そこからどのようにニュースの伝え方を変えていったのか聞きました。近日掲載します。

編集・撮影:加藤陽平

あわせてごらんください

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! NHK 高瀬耕造 アナウンサー【後編】 「東日本大震災を思い出してください」と呼びかける理由

2022年03月22日

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! 気象予報士 斉田季実治さん【前編】 モネが憧れた気象予報士ってどんな仕事?

2021年09月17日

-

-

先輩のニュース活用術

教えて先輩! 農林水産省 白石優生さん【前編】 国家公務員YouTuberは “マジメにふざける”

2022年02月10日

-

-

就活ニュース

「こんなふうで”ありたいなら”見つかる」ワンキャリア・寺口浩大さんに聞く

2022年03月08日

-

-

就活ニュース

解禁直前!就活準備総点検【後編】 「興味・才能・価値観で絞る」

2022年02月22日