審査対象の11人が

関わった主な裁判裁判の一覧へ

2020年10月13日判決アルバイトにボーナス支給しないのは不当?

どんな

裁判か

- 大学の元アルバイト職員が、正規労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと訴えた裁判

- 「不合理とまではいえない」として5人の裁判官全員一致で訴え退ける

- ケースによっては違法となる場合もあると指摘

大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性は、正規の職員の秘書と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして大学側に賠償を求めました。

1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高裁は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。

最高裁第3小法廷は、「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し、定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘。その上で「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、原告側の訴えのうち有給休暇についての訴え以外は退けました。一方で判決では、ボーナスについても不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、ケースごとに検討すべきだとしました。5人の裁判官全員一致の意見でした。

働き方関連法とガイドライン

この裁判と、同じ日に判決があった「退職金」に関する裁判はいずれも、2013年に施行された労働契約法20条に基づいて起こされました。

当時の労働契約法20条では、有期雇用の労働者と正社員の間の待遇の違いは不合理なものであってはならないと定めています。

不合理かどうかの判断には、▼業務の内容や責任の程度、▼配置の変更の範囲、▼「その他の事情」を考慮することとされていました。最高裁判決が出された年(2020年)の4月には、働き方改革の一環として法律が改正され、この条文は削除されましたが、「パートタイム・有期雇用労働法」に同じ趣旨の条文が盛り込まれました。厚生労働省は、この条文などをもとに「同一労働同一賃金」についてガイドラインを定めて、2020年4月から大企業を対象に運用を始め、翌年からは中小企業にも適用されました。ガイドラインでは「ボーナス」について具体的な事例を示した上で、「会社の貢献に応じて支給されるものについては正社員と同じ賞与を支給しなければならない」とされています。一方、「退職金」については、具体的な事例は示されていませんが、基本的な考え方の中で「不合理な待遇の違いの解消が求められ、労使により個別の事情に応じた待遇の議論が望まれる」としています。

●この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官たちの判断は

-

宇賀 克也

プロフィール

結論と同じ

-

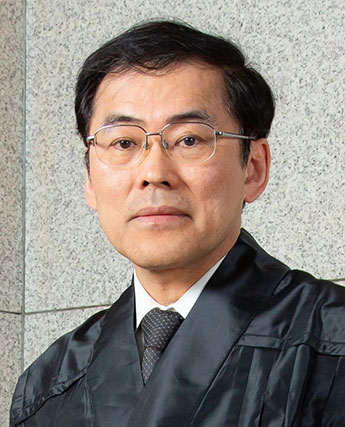

林 道晴

プロフィール

結論と同じ

ほかの裁判・記事クリックで詳細記事へ