3月11日。この日が近づくと胸が締めつけられるように苦しくなります。

あの日、震源から遠く離れた四国の徳島でも揺れを感じました。テレビ画面に目を向けると、東北の市街地に津波が迫っていました。

目の前で起きていることに、ただぼう然と立ちすくむことしかできない。そんな無力感に襲われたのを覚えています。

動揺もつかの間、現実はさらに牙をむきました。

テレビや新聞のニュースが震災一色となっていた3月12日、京都で事件が起きました。

あの大震災の翌日に、娘は帰らぬ人になりました。

2024年3月12日社会 事件

3月11日。この日が近づくと胸が締めつけられるように苦しくなります。

あの日、震源から遠く離れた四国の徳島でも揺れを感じました。テレビ画面に目を向けると、東北の市街地に津波が迫っていました。

目の前で起きていることに、ただぼう然と立ちすくむことしかできない。そんな無力感に襲われたのを覚えています。

動揺もつかの間、現実はさらに牙をむきました。

テレビや新聞のニュースが震災一色となっていた3月12日、京都で事件が起きました。

あの大震災の翌日に、娘は帰らぬ人になりました。

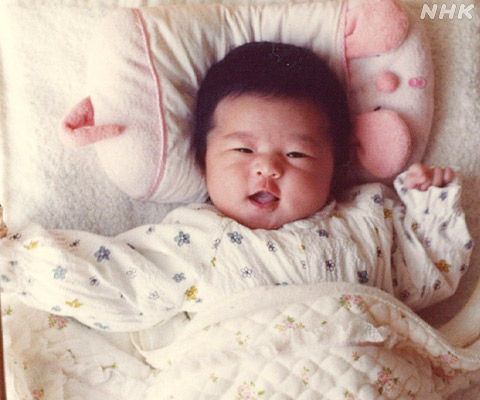

“ちづ”は、私たち夫婦にとって初めての子どもでした。みんなの愛情を一身に受けて、ほほえみ返すことで幸せをふりまいてくれるような赤ん坊でした。

「鶴のように千年も、幸せに長く生きてほしい」

そんな願いを込めて“千鶴(ちづ)”という名をつけました。

子どもの成長というのはあっという間だと、親になってつくづく感じます。

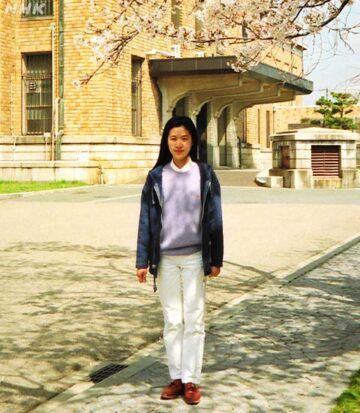

思い出がつまった写真の1枚1枚をあらためて見返してみると、生まれたばかりのときのこの写真、それに、ウエディングドレスを着たときが、いちばん“ちづらしい”かなと思います。

「会社の人が“徳島を見てみたい”って言うから連れていく」

30歳を少し過ぎたころ、ちづは会社の同僚を実家に連れてきました。まったくの初対面の彼を紹介したあと、唐突に「実は結婚したいんだ」と打ち明けました。

あっけにとられている私たちでしたが、目の前に座るふたりのようすからは仲のよさが伝わってきました。まだ彼のこともよくわかっていないのに、不思議とおめでたいなという気持ちがあふれてきたのを覚えています。

大学を卒業したあと、娘は薬剤師になりました。

京都の薬局に勤めはじめ、経験を積み店長を任されるようになりました。新店舗の立ち上げに、新人の指導教育。同僚で、その後結婚した夫とともに、忙しくも充実した日々を送っていたようでした。

しかし、その忙しさのあまり、ふたりは披露宴をあげることができませんでした。その代わりといってはなんですが、入籍から2年がたったころ、お互いの家族を温泉旅行に招待してくれました。

両家の親ときょうだい、総勢10人が初めて顔をあわせる機会。みんなの自己紹介を兼ねて寄せ書きをすることになりました。

ちづは寄せ書きをぼんやりとながめていました。その姿がなんだかほほえましく、手にしていたカメラでシャッターをきると、「化粧してないのに」とむくれてしまいました。

「まあええやん」となだめましたが、個人的にはいい表情の写真が撮れたなと思っています。

みんなから祝福され、2007年に結ばれたふたりは、これから幸せな人生を歩んでいくはずでした。

午後2時46分。あのときを境に日常が大きく姿を変えてしまいました。

徳島ではさほど揺れは大きくはありませんでしたが、それでも大津波警報が発表されていました。

東北や関東では大規模な通信障害が発生しているようでしたが、西日本では、電波は不安定ながらも携帯電話を使うことができました。

このため、京都で働くちづたちにもすぐ連絡をとって、お互いの無事を確認することができました。

「お父さん、大丈夫?」

すぐに気づかうことばが返ってきました。

自宅や周辺ではほとんど被害が出ていなさそうなこと。その一方で、夫が以前に通っていた大学のある仙台では被害が甚大で、知り合いのなかには被災した人もいること。薬剤師の資格をいかして夫婦でボランティアに行こうと思っていること。

まずはふたりが無事だったことに安堵しながら、そんなやり取りをした記憶があります。

3月11日が近づくたび、その次の日に起きたことが繰り返し思い出されます。

東日本大震災翌日の2011年3月12日、私は古い友人の葬儀に参列するために、広島に向かうことにしていました。まだ地震の心配もあるなかでしたが、友を弔ってあげたいという思いがありました。

ところが未明になって、携帯電話に1通のメールが届きました。送り主は、ちづでした。

できたら日を改められませんか?ばあちゃんや母上も心配するよ。もちろん私も。頼んます

そのことばで思い直し、予定をキャンセルすることにしました。そう返信をすると、朝になってまたメールが戻ってきました。

やれやれ安心しました。こちらは通常勤務です

通勤用にと新しく買ったばかりのマイカーのなかから送ってくれたであろうメールが、最後のやり取りになってしまいました。

その9時間後に、ちづは職場だった薬局で事件に遭い亡くなりました。36歳でした。

3月13日、京都市内の警察署に呼ばれました。

家族の代表として父親の私が別室に通され、犯罪被害者の支援制度について説明を受けました。

ちづの身にいったい何が起きたというのか。どうして被害者支援の話をされているのか。このときはよくわかっていませんでした。部屋を出るときに、パンフレットの入った大きな封筒を渡されましたが、中身を見る気にはなれませんでした。

「千鶴さんは刃物で刺されて亡くなりました。犯人は逮捕されています」

刑事事件を担当する警察官のことばが、はじめは現実のものとして受け止められませんでした。まるでテレビドラマを見ているかのような感覚でした。私は時間に置いてきぼりにされたようで、取り乱すことも泣き叫ぶこともありませんでしたが、周りを見渡すと家族はみな泣いていました。

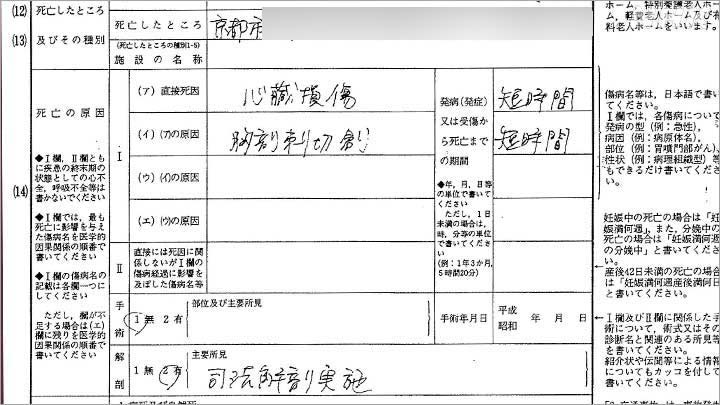

その後、死体検案書という書類を初めて受けとりました。

店舗内で血まみれになって倒れていて発見されたこと。死因は心臓を傷つけられたことによるものだということ。そして、傷を受けてから亡くなるまでは、短時間だったことが記されていました。

娘の人生がたった1枚の紙で終わってしまったようで、やりきれない思いでした。

心の整理もつけられないまま遺体を引き取るときが来ました。遺体安置室でひつぎに入れられたちづは、どんな呼びかけにも応えてはくれませんでした。

「千鶴さんの遺髪です。これだけしかありません。大事にしてください」

警察官のことばが今も耳に残っています。

ちづを刺したとして殺人の容疑で逮捕されたのは、同じ勤務先の部下でした。

子どものころからいつも周りに気を配り、みずから人のお世話を買って出るような子だった娘。

職場での人間関係や部下との間で何かあったのか、親の私ではわからないこともあるかもしれません。それでも彼女の性格を考えると、どうして事件に巻き込まれることになったのか、まったくわかりませんでした。

「恨みがあったわけではない」

逮捕された部下は取り調べに対し、そう供述していると報道を通じて知ったように思います。

娘はどうして殺されなければいけなかったのか。その理由を知らなくてはいけないと思いました。そして次第に、娘の代わりに私たちが闘ってあげないといけないという気持ちが強くなっていきました。

ちづの2歳下の弟が「裁判に向けてインターネットなどで調べてみる」と言って、行動を起こしました。

私もパソコンに向かいました。

刑事事件の裁判はどう進められるのか。死刑はどのような場合に適用されるのか。

「公判前整理手続」「被害者参加制度」「量刑相場」。

思いつくかぎりのキーワードを打ち込む日々が続きました。

被害者参加制度を使って裁判に参加するには、司法の仕組みもわかっておかなければいけないと思いました。

徳島では書店に並ぶ専門書に限りがあり、出張で大阪などの都市部を訪れるたび、必ず大きな書店に立ち寄ることが常になっていきました。

事件の裁判に関係がありそうな本を見つけると、手当たりしだいに手に取っていました。

被害者参加制度

・被害者や遺族が、刑事裁判に参加する制度。遺族が裁判に参加すること。それは強い覚悟を求められることでもありました。

法廷でまた現実を突きつけられ、傷をえぐられることになるかもしれません。

被告がどれだけ反省をしても、どんな罪に問われたとしても、ちづはもう戻ってきません。極端に言えば、被告がどうなろうとも、私たちにとっては何の意味もない。そんなしゅん巡もありました。

還暦をすぎ、体力的にも気持ちの面でも、このまま事件と向き合い続けていくことができるのか、不安を抱いていました。娘のことをどう思って生きていくのか、何度も問いかけるようにして自分を奮い立たせました。

折れそうになる心を支えてくれたのは、ちづがいた日々でした。

地元の少年少女合唱団に入っていて、レギュラーメンバーから外れると悔し涙を流していました。それでも、小学2年生から始めた合唱を大学に入ってからも続けていました。

この年の秋、京都の大学で所属していた合唱団の定期演奏会が開かれました。

震災で犠牲になった人たち、それに娘のためにと「REQUIEM」という曲を合唱してくれました。

負けず嫌いな一面もあったちづは、裁判にどんなことを期待しているんだろう。

舞台の上に立ち、指揮者として仲間たちの歌声をまとめていたちづの姿をふと想像しました。

2011年11月、裁判の期日が近づいていました。

ちづの夫、私、妻など5人について、裁判への参加を認める決定が出ました。これによって、被告の供述調書や精神鑑定書などを見ることが許可されました。そこには、事件の直後からずっと知りたいと思っていたことの一端が記されていました。

被告は、薬局で働く前、大学院の博士課程で研究生活を送っていたそうです。

教授との関係がうまくいかなくなったことなどを理由に大学院に行かなくなり、生きていてもしかたがないと思うようになりました。その後、薬局で働きはじめましたが、親しくなった女性と連絡がつきづらくなったことから自暴自棄になり、人を殺そうと思うようになったという経緯が書かれていました。

裁判を通して娘の命を奪った償いをさせてやりたい。そんな思いが募ると同時に、被告も孤独だったのかもしれない。ただ誰かがそばにいれば、誰かに相談してさえいれば、事件は起きなかったかもしれない。過ぎたことはやり直すことができないとわかってはいても、そんな考えも頭のなかをめぐりました。

被告は取り調べで「誰でもよかった」と供述していました。勤務中にふたりきりになったことで、殺害を決意したといいます。

「ごめん、許して。まだ死にたくない」

ちづが最後に、必死に助けを求めていたことも知りました。それでも被告は攻撃をやめなかったと記されていました。

資料を読みながら、ちづのこんなことばが聞こえてきたように思いました。

「怖かった。死にたくなかった。私のつらさ、無念をわかってよ」

供述調書

・捜査機関(警察官や検察官)が作成する被疑者や参考人の証言を記録した文書。

逮捕からちょうど1年が過ぎた2012年3月13日。京都地方裁判所で裁判員裁判が始まりました。

遺族から被告への質問が認められ、弁護士が代読して問いかけました。

「計画を止められなかった自分をどのようにみているのですか」

被告は、何も答えませんでした。

「なぜ薬剤師になろうと思ったのですか。人を助けようと考えたのではないですか」

「娘は36歳でした。あと50年は生きて、子どもを産み、成長を見守る楽しみを奪われてしまったのです」

発言の機会が被告にうつるたびに、法廷は静寂に包まれました。

私の妻、ちづの母親は、倒れそうになるところを支えてもらいながら証言台に立ち、遺族としての意見を述べました。

「千鶴の通夜には、同僚や会社の方だけでも200人近い人たちが来てくださいました。“千鶴さんに仕事をいちから教えていただき感謝しています。少しでも近づけるような薬剤師になります”と言ってくださった方もいました。こんなに皆さんに慕われる千鶴の未来がどうして断ち切られてしまったのでしょう。

千鶴は大震災直後には、私たち家族を心配して電話をかけてきてくれました。私が余震や津波を心配しているのに夫が出張を取りやめてくれず、息子も2階で寝るようにしてくれないとこぼすと、千鶴はふたりをうまく説得してくれて、長女の役目をしっかりと務めてくれました。最近は毎日のように震災の報道があります。私たちはそのたびに、やさしく、頼もしかった千鶴のことが重なって、苦しくなってしまうのです」

被告は起訴された内容を認めただけで、それ以外は最後まで沈黙を貫きました。謝罪や反省、後悔のことばを聞くことはかないませんでした。

判決の日。

遺影の持ち込みを特別に許可してもらい、風呂敷に包んで入廷しました。家族が交代で膝の上に写真をのせ、ちづと一緒に向きあいました。

「誰が被害者になってもおかしくない無差別的な殺人事件であって、理不尽極まりない犯行というほかない」

裁判長は検察の求刑どおり、無期懲役を言い渡しました。その後、判決が確定しました。

起訴

・検察官が裁判所に刑事裁判を開くよう訴えを起こすこと。

千鶴さんとの日々、事件に対する思いを語ってくれた父親の清家政明さん(75)です。

家族を失った悲しみ。怒り。無力感。できることならばもう誰ひとり、同じ思いをしてほしくない。そんな清家さんの願いは今、ある場所で息づいています。

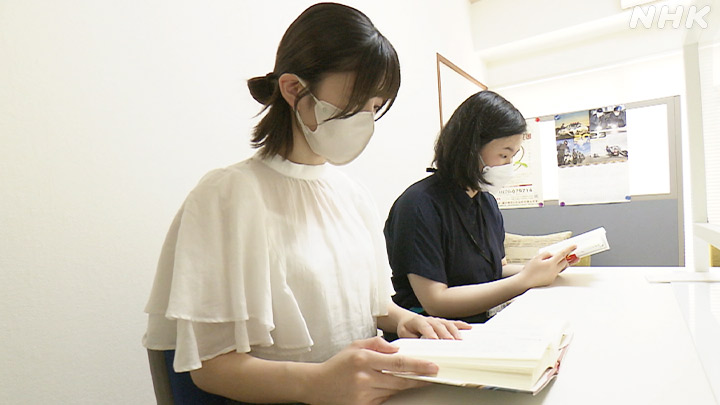

徳島被害者支援センターです。

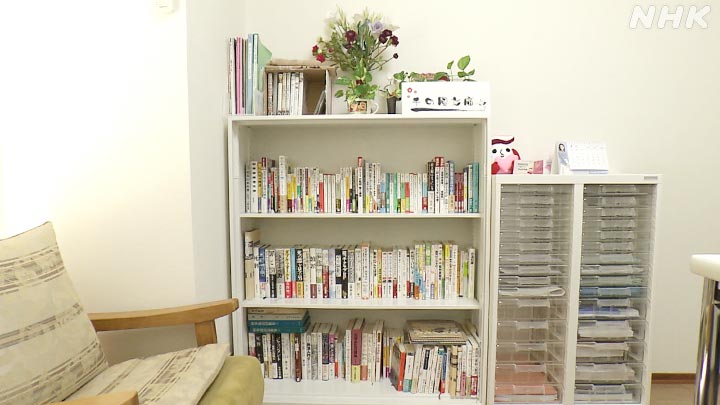

事件から7年後。清家さんは、自分たちのような犯罪被害者を少しでも支援したいと考え、集めた被害者や加害者の心理に関する本や裁判手続きの専門書などを寄贈しました。

およそ160冊が並ぶ本棚は、亡くなった千鶴さんの名前から“千の風文庫”と名づけられ、訪れた人は誰でも手に取れるようになっています。

臨床心理を学ぶ学生の間では、将来、犯罪被害者の支援に携わる可能性もあるため、文庫の存在は少しずつ知られるようになっています。

清家さんもたびたび支援センターを訪れて、経験や思いを直接伝えています。

清家政明さん

「被害者支援がごく普通のことであるという認識を皆さんが持ってもらえればありがたいです。被害者というのは特別な人間ではなく、誰でもなり得る可能性があります。だから、もっと被害者のことをわかってあげないといけないし、自分がもしもなったときは、どうすればいいかという心構えも作ってほしいです。

『千の風文庫』を見た結果、どういうことがその人のなかで芽生えるか、人それぞれとは思いますが、いい方向へ風が吹いてくれればいいです。台風みたいな強い風ではなく、心地よいそよ風になってひとりひとりの背中を押してくれたら、それがいちばんいいんじゃないかと思います」

“千の風文庫”が、清家さん、そして千鶴さんの思いを、若い世代へとつないでいます。

『千の風文庫』の設置をきっかけに、清家さんの思いを知って新たに本の寄贈を申し出る人もいます。清家さんは「娘の裁判から10年以上がたつなか、新しい本も加えて文庫が続いていってほしい」と取材中に話していました。

最愛の娘の命を理不尽に奪われた遺族の悲しみを完全に理解することはできないかもしれません。しかし、少しでも清家さんの思いが広がり、犯罪被害者がひとりでも減ることを願いながら今後も被害者支援について取材していきたいと思います。

※2023年7月5日とく6徳島で放送

首都圏局記者

北城奏子 2018年入局

徳島局では警察や裁判取材を主に担当

昨夏に首都圏局に異動

現在は災害や性暴力など幅広く取材

「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは

2024年2月1日

性同一性障害の人が性別を変更するのに、生殖能力をなくす手術は必要なのか。法律の要件について最高裁判所が違憲と初の判断。申し立てた当事者の思いとは。

2023年10月25日