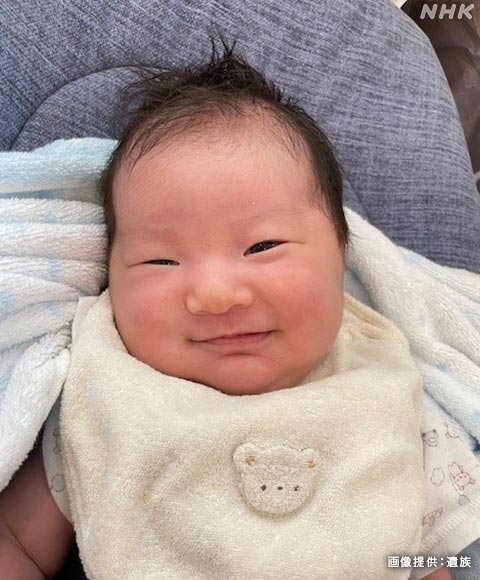

亡くなったのは生後4か月だった真渚己(まさき)ちゃんです。

産後、復職する際に申し込んだ認可保育園はすべて落選。

1枠だけ空きがあった認可外の保育施設に預けることにしました。

両親はそのときこう伝えたそうです。

「まだ寝返りができないので、常にあおむけで寝かせてほしい」と。

でも、それはきちんと守られませんでした。

この施設で何があったのか、そして背景にある保育をめぐる課題とは。

両親や施設の園長への取材を通して迫ります。

(社会部記者 細川高頌・西山周)

2024年3月28日社会 事故

亡くなったのは生後4か月だった真渚己(まさき)ちゃんです。

産後、復職する際に申し込んだ認可保育園はすべて落選。

1枠だけ空きがあった認可外の保育施設に預けることにしました。

両親はそのときこう伝えたそうです。

「まだ寝返りができないので、常にあおむけで寝かせてほしい」と。

でも、それはきちんと守られませんでした。

この施設で何があったのか、そして背景にある保育をめぐる課題とは。

両親や施設の園長への取材を通して迫ります。

(社会部記者 細川高頌・西山周)

去年の夏に生まれた真渚己ちゃん。

海の日が近かったことから、両親は「渚」の字を名前に入れました。

父親

「生まれる前から男の子だとわかっていたので、将来はキャッチボールとか男同士の会話とか楽しいだろうなって家族が増えるのを心待ちにしていました。生まれてからは仕事から帰ってきて『ただいま』と話しかけたときに見せるうれしそうな表情がたまならなくいとおしかったです」

母親

「真渚己はすごい甘えん坊で、ちょっとでもベッドに寝かせようとするとすぐに泣いてしまうので、1日中だっこかおんぶして過ごしていました。1日1日できることが増えていき、見せる表情も変わっていくのでそれを見るのが幸せでしたし、明るい希望でした」

去年12月13日。

真渚己ちゃんが「保育施設から意識のない状態で病院に搬送された」と両親に連絡が入りました。

両親は仕事中だったため、祖父が代わりに電話を受けて「心臓が動いていない」「呼吸もしていない」と伝えられたそうです。

勤務先から急いで病院に向かうと、医師からこう説明されたといいます。

「発見されたときは、うつぶせの状態でした」

父親

「そのひと言を聞いたとき、『先生ちょっと待ってください、うつぶせだったんですか』と確認したら『そう聞いています』と。ということは窒息死じゃないかと」

母親

「私もそのひと言を聞いてよりパニックになりました」

両親はこの施設に預けるにあたり、ある要望書を提出していました。

それは見学に訪れたときにうつぶせで寝ている子たちがいるのを見たからでした。

窒息のおそれがあるため、真渚己ちゃんについては「寝返りができないので、常にあおむけで寝かせてください」という内容を記し、口頭でも伝えていたのです。

両親はうつぶせが原因で亡くなったのではないかと考えていますが、現段階で死因は特定されていません。

母親

「うつぶせで寝ている子を見たときに、園長に『あの子たちは寝返りができるんですよね』って懸念も込めて聞いたら『寝返りできる子たちです』と話していました。『うちの子はまだ寝返りできないので絶対にうつぶせにしないでください』とお願いしていたのになんでという思いでした。

うつぶせで寝かせたと園から説明を受けたときは、あまりにずさんじゃないかってもう力が抜けてしまったというか、あまりに悲しくて怒りまでいかない、そんな状態でした」

「いま思えばベビーシッターなどほかの手段もあったと思うので、真渚己には申し訳ない気持ちでいっぱいで後悔しています」

「人生を返してあげたいけど、それが叶わないからすごく悲しい」

そう真渚己ちゃんへの思いを語ってくれた両親。

夫婦共働きで、仕事の事情でどうしても早い時期に復職せざるを得ませんでした。

去年の秋ごろからおよそ10か所の認可保育園に応募しましたが、すべて落選。

そこで認可外の保育施設も探すことにしましたが空きのある施設はなかなか見つからず、想定していた時期に復職できていませんでした。

そんなときに見つけたのが、東京・世田谷区にあった今回の施設でした。

区のホームページで施設に対する立ち入り調査の結果を見ましたが、今年度は指摘事項がなかったことを確認して預けたといいます。

両親

「近隣の認可外保育施設もいくつか問い合わせをしましたが、15人待ちとかどこもいっぱいで、この施設は最後の残り1枠が空いていました。その日に見学に行き、その場で決めないと次の人に枠が取られてしまうという状況でした。

職員は本当に忙しそうで、子どもの数に対して足りているのだろうかと不安はありましたが、区の調査履歴を見ても安全面での基準は満たしていると思いました。あのときもっと調べておけばとか、深く考えていればと思ってしまいます」

同様のケースはこれまでにも起きています。

去年3月には、宮崎市の認可外の保育施設でうつぶせで昼寝をしていた0歳児が死亡しています。

乳児をうつぶせにする危険性について、保育の安全対策に詳しい駒沢女子短期大学の猪熊弘子教授は次のように指摘します。

猪熊教授

「乳児をうつぶせにすると、顔が寝具と密着して窒息するリスクや吐いたミルクが気道をふさいで窒息するリスクが高まることがわかっています。そのため保育の現場ではうつぶせにしないことが徹底されていなければなりません」

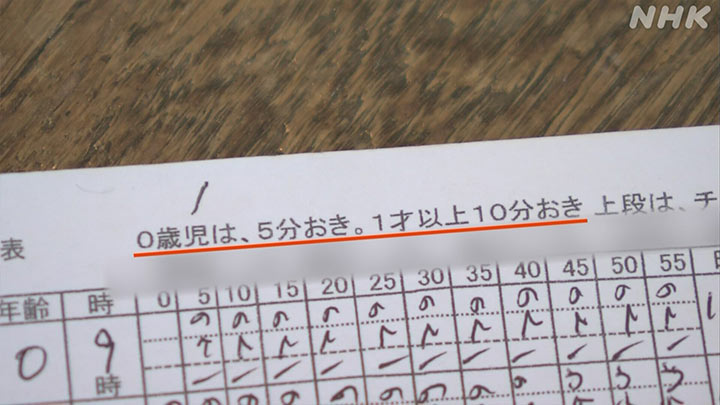

国も保育施設などでの睡眠中の事故を防ぐためのガイドラインで、以下のような安全対策を徹底するよう求めています。

▼医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、乳児の顔が見えるあおむけに寝かせることが重要。

▼安全な睡眠環境を整えることは窒息や誤飲、けがなどの事故を未然に防ぐことにつながる。

▼定期的に子どもの呼吸や体位、睡眠の状態を点検することなどによって、異常が発生した場合の早期発見や重大事故の予防のための工夫をする。

なぜ真渚己ちゃんはうつぶせの状態だったのか。

真渚己ちゃんを預かっていた保育施設の園長が取材に応じました。

園長や調査を行った世田谷区によると、当時この施設では、0歳から2歳までの9人の子どもを預かっていて、保育士の資格を持つ園長と資格のないパート職員の合わせて3人で対応にあたっていました。

・午後1時20分ごろ、真渚己ちゃんに授乳。

・午後2時ごろ、睡眠時間になったが寝つかなかった。

・午後2時50分ごろ、園長が外出。

・午後3時15分ごろ、園長が施設に戻った際、異変に気づいた職員が園長に伝えて119番通報。

今回の事故は保育士の資格を持つ園長が不在だったおよそ25分間に起きました。

園長が外出したあと、パート職員の1人が泣いていた真渚己ちゃんをだっこするなどしてあやしていましたが、ほかの子どもが泣き出したため、そちらに向かう際にうつぶせの状態で寝かせてしまったということです。

園長は職員に対し、真渚己ちゃんをうつぶせにしないよう伝えていましたが、危険性について十分には伝えることができていなかったと言います。

そしてガイドラインで求められている子どもの状態の定期的な確認などは、園長が不在のときや複数の子どもの対応に追われていたときなどは徹底できていなかったと明らかにしました。

園長が外出したのは以前この施設で預かっていた子どもの送迎をするためでした。

園長

「1歳のときから施設を利用してくれていた保護者の子どもだったので断るわけにもいかず、1回あたり4000円で送迎していました。経営も苦しく売り上げを出したいというのもあったので、送迎で職員がいなくなるのはわかっていたんですが行っていました。これから長い人生をご家族で過ごせるはずで、たくさんの可能性があったのを断ってしまったっていうことはご両親に対して本当に申し訳ないとしかお伝えできません」

さらに園長自身は都が主催する保育事故の防止などに関する研修会に参加して、うつぶせで寝かせないことやガイドラインについても学んでいましたが、人手不足などを理由にほかの職員は参加しておらず、研修の内容も十分に共有できていなかったとしました。

園長

「うつぶせにしてはいけないということは認識していて、臨時職員にも現場の中で伝えていたつもりでした。ただ職員も研修に参加させる余裕はない、研修するなんて無理だと思い込んでしまっていました。研修をしっかりできていなかった自分の責任だと感じています」

2000年にこの施設の運営を始めた園長。

職員8人のうちフルタイムで働くのは園長だけで、残りは全員パート職員でした。

慢性的な保育士不足や運営資金の不足から、これまで何度も施設を閉めようと考えていたと明かしました。

それでも預け先がなく困っている保護者を見ると、その決断ができなかったといいます。

年度の途中で認可保育園に預けることができなかった人たちの“受け皿”になっていたからです。

園長

「この園に来る保護者は年度の途中で認可保育園に入れることができず、仕事に復帰したいのにできない人や、ワンオペで子育てをする中で精神的にも肉体的にも限界なんだけど行政に一時預かりをお願いできる場所がなくて必死の思いで訪ねてくる人が多いです。経営は苦しくて余裕を持って職員を多く採用すると人件費がかかってしまうので、それも怖くてできない。ギリギリのところでやっていたという感じです。

『この子たちが卒業するまでは』『親御さんの負担が少しでも軽くなるなら』という思いで続けてきました。私が外出しているときや複数の子どもが泣いているときなど、安全面について不安に思うこともありました。でもこれまでも何とかなっていたので事故は起こらないと思っていました。今回の事故が起こってしまったことを考えれば、もっと早くやめておくべきだったと今になっては思います」

子ども家庭庁によると、待機児童の数は、2017年に2万6000人あまりだったのに対し、去年は2680人と大幅に減ってきています。

一方でこの数は、新年度が始まる4月1日時点の待機児童数で、年度途中の数字は反映されていません。

駒沢女子短期大学の猪熊教授は、認可外の保育施設が、年度途中で認可保育園に入れない子どもたちの受け皿になってきた一方で、安全対策が不十分な施設もあるのが現状だと指摘します。

猪熊教授

「全国的に待機児童の数は減少していますが、働き方や育児休暇の取り方は多様化していて、年度途中から復職したいという人は増えています。認可外の施設がその受け皿になっているのが現状ですが、認可保育園と比べて監査が十分に行われているとは言えません」

ことし2月、札幌市などで保育園を運営している法人が主催した研修はオンラインも活用しながら保育士などおよそ350人が参加し、猪熊教授が講師を務めました。

教授は重大事故の多くは突然起きるのでも、誰か1人の責任で起きるのでもなく、ふだんの保育で多くのミスを放置していた結果起きると指摘しました。

そのうえで保育に携わる人全員が子どもたちの周りに危険がないか声をかけ合い、何重にも確認することが大切で、そのためには全員が同じ研修を受け、注意するポイントや問題意識を共有しておく必要があると説明しました。

猪熊教授

「自治体の中には認可外の施設に対し、お昼寝の時間帯に抜き打ちで調査を行っているケースや、年度途中に希望する保育園に入れなかった乳児を中心に利用できる“待機児童園”を運営しているケースもあるので、こうした取り組みを広げていくことが大切です。また、誰でも研修を受けられるようにするため、オンラインを活用した行政が主体となった研修制度を導入することも検討してほしい。自治体の側も積極的に対策を取ることが重要だと思います」

世田谷区は事故のあと、検証委員会を立ち上げました。

事故が起きた背景を調べるとともに、認可保育園に入るのが難しい現状や認可外の施設のチェック体制などについても議論を進めるということです。

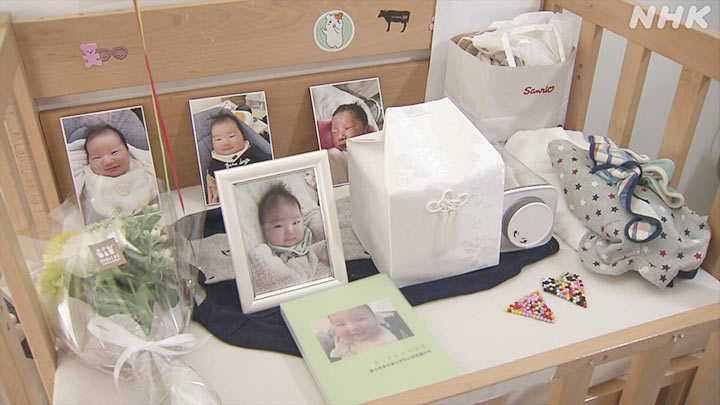

自宅のベビーベッドには、真渚己ちゃんの大好きだったおもちゃや服、そしてたくさんの写真が並べられています。

両親は、自分たちと同じような思いをする人がいなくなってほしいと次のように話しました。

両親

「この施設は20年以上にわたって待機児童の保育を担ってきた面もあると思うので、園だけではなく行政の問題、そして認可外施設の置かれている構造的な問題もあると感じました。

今回の事故は氷山の一角だと思います。大きな事故には至っていないけど危なかったというような事例はいろいろな施設で起きていると思うので、しっかりと見直して私たちと同じような思いをする親や子どもがいなくなってほしい。真渚己の命をむだにせず、適切な保育で誰もが安心して子どもを預けられる場所をつくってほしいと思っています」

※2024年2月27日にゆう5時で放送

社会部記者

細川高頌 2017年入局

青森局を経て2022年から警視庁担当

社会部記者

西山周 2018年入局

さいたま局を経て2023年から警視庁担当

「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは

2024年2月1日