市民が刑事裁判に参加する裁判員制度が始まって今月で14年。

ことしから新たに18歳と19歳も対象となり、高校生も裁判員に選ばれる可能性があります。

被告や被害者の人生を左右する責任は重く、辞退率も6割にのぼっています。

「でも、参加して気づいたことがある」そう語る裁判員経験者たち。

その後の人生にも変化が起きていました。

2023年5月29日司法 裁判 社会

市民が刑事裁判に参加する裁判員制度が始まって今月で14年。

ことしから新たに18歳と19歳も対象となり、高校生も裁判員に選ばれる可能性があります。

被告や被害者の人生を左右する責任は重く、辞退率も6割にのぼっています。

「でも、参加して気づいたことがある」そう語る裁判員経験者たち。

その後の人生にも変化が起きていました。

裁判員制度がスタートしたのは2009年5月21日。

それまで裁判官だけで審理していた刑事裁判に市民感覚を反映させようと導入され、司法制度の大転換点となりました。

対象は殺人や強盗傷害など重大事件の裁判で、選挙権のある人から無作為に選ばれた市民6人が裁判官3人とともに審理にあたり、有罪か無罪か、刑の重さをどうするかを一緒に決めて判決を出します。

これまでに11万7000人余り(2023年2月末現在。補充裁判員含む)が参加し、成人年齢の引き下げなどに伴ってことしからは18歳と19歳にも対象が拡大されました。

※補充裁判員・・・裁判員に欠員が生じた場合に代わりに裁判員を務める人。1つの事件で最大6人まで選ぶことができる。裁判員と同様に事件ごとにくじで選ばれ、最初から審理に立ち会い、話し合いにも参加するが、判決を決める「評決」には参加しない。

会社員の澤田敦子さんは5年前、裁判員に選ばれました。

担当したのは、20代の女性が帰宅途中に襲われて性的暴行を受けそうになりけがをしたという性犯罪事件。裁判所から候補者として呼び出されて初めて事件の概要を伝えられ、不安を感じたといいます。

澤田さん

「裁判所に行くまでは正直、少し軽く考えていたんです。でも『強制性交等致傷』という罪名を聞いて深刻なことだと気づき『どうしよう』と動揺しました。実際の裁判は何もかもが初めてで強烈な経験でした」

法廷で正面に立った被告は「普通の人」という印象でした。

いざ審理が始まると検察と被告側の主張は真っ向から対立しました。

検察が「路上を歩いていた被害者を被告が突然後ろから羽交い締めにして駐車場に連れ込み、暴行した」と主張したのに対し、被告側は「女性が同意していると思った」と無罪を主張したのです。

法律では、被害者が「同意がなかった」というだけでは罪にはならず、加害者が「暴行や脅迫」をして犯行に及んだことを証明する必要がありました。

澤田さんたち裁判員と裁判官は、犯罪が成立するのかありとあらゆる角度から検証し、懲役6年の実刑判決という結論を導き出しました。判決では、現場の状況や被害者や被告、目撃者の証言などを丁寧に検討した上で「被害者は叫び声をあげて抵抗をし、複数回にわたり、被告に拒絶の意思を伝えている。被告が合意していると誤信するような状況がなかったことは明らかだ」と指摘しています。

澤田さんは裁判を通して大きく2つのことが印象に残っていると教えてくれました。

1つは、性犯罪の被害の深刻さです。

法廷で被害者の女性が涙ながらに意見陳述をした姿が今も忘れられないといいます。

澤田さん

「1人暮らしの女性でしたが、離れて暮らす家族にも被害を話せていないようでした。事件のあとは1人で夜道を歩けなくなったり、仕事にも行けなくなったりしたと話していて、被害の影響は想像していたよりもずっとひどいものだと知り、胸が痛みました。

裁判を通して、それまで遠いものだと感じていた性犯罪を『他人事ではない』と思うようになりました。今でも女性がどうしているのか気になっています」

なぜ「同意がなかった」というだけでは犯罪が成立しないのか、最初は意味がわからず裁判官に質問したという澤田さん。外国の法律などについて教えてもらったり、自分でも調べたりしているうちに性犯罪に関する今の日本の法律に違和感を抱くようになったといいます。

裁判を終えたあとも性犯罪に関するニュースを見るたびに何かおかしいという気持ちが消えませんでした。裁判員を務めたよくとしには各地で性犯罪事件の無罪判決が相次ぎ、いても立ってもいられず性犯罪の被害者や支援者が法改正を求めて声をあげる「フラワーデモ」に参加。これまで無関心だった自分を振り返る機会になったといいます。

澤田さん

「デモの中で若い人の性被害について聞いたとき、女性として私たちの世代がこれまで黙ってしまっていて行動してこなかったことにも原因があるのではないかと反省しました。黙ってちゃいけない、傍観者じゃいけないと強く感じたんです」

もう1つ、澤田さんの心に残ったのが、懲役6年を言い渡した被告の「その後」です。

刑務所でどのように過ごしているのか、再犯しないための仕組みはあるのか気になったといいます。

澤田さん

「『悪いことしたんだから刑務所に入って当然でしょ』と言えるような人間では私はないので、ためらいもあって刑を何年にするかものすごく迷いました。出した判決には、被害者の気持ちを感じて欲しいという思いを込めました」

裁判に参加した3年後、澤田さんは受刑者の立ち直りを支援するNPOに連絡をとり、受刑者と文通をするボランティアを始めました。

反省を促したり再犯しないように約束させたりするのではなく、同じ社会の一員として、服役中も、そして出所してからも見守る人がいることを伝えたいとの思いで手紙を綴っています。

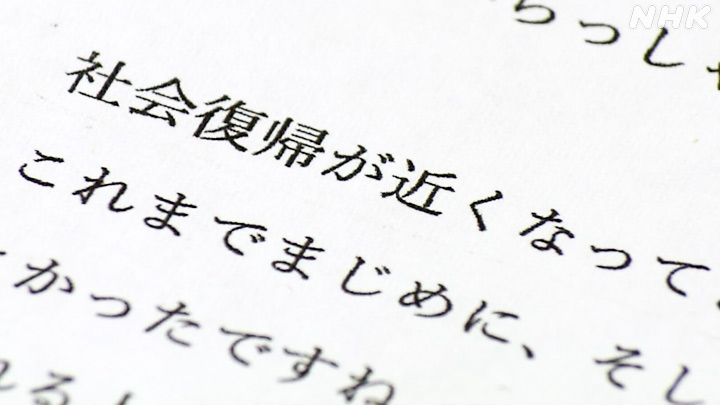

『社会復帰が近くなってきましたね。必ずしも温かく接してくれる人ばかりではないと思います。つらくあたる人もいるでしょう。でもあなたのまわりには支えてくれる人がいます。つらいときはまわりを頼ってください』

裁判員として関わった被告が、自分の犯した罪と被害者に向き合ってくれていればいいという思いを抱いています。

澤田さん

「裁判員になることは“究極の他人事を経験する”ことだと思います。見ず知らずの、裁判が終わったら一生会うこともないであろう被告や被害者のために時間を費やし、胃が痛くなるほど真剣に考えて悩むんです。裁判員を経験し、社会で起きていることは他人事ではないと考えるようになりました。『あれでよかったのか』とか『あの人どうなったのかな』とか、今もモヤモヤと考えますが、そう感じることが社会を少しでもよくすることにつながるのではないかと思います」

人を裁くという重みと向き合い続けている人もいます。

ITエンジニアの山口威さんは、臨床心理士として週に1回保健所でも働いています。

裁判員を経験したのは8年前。

路上で女性にカッターナイフを突きつけ性的な暴行を加えた上で財布を奪ったほか、住宅に侵入し別の女性を縛って現金などを奪ったとして50代の被告が罪に問われた裁判でした。

被害に遭った女性たちは事件後も続く精神的な影響を涙ながらに証言し、山口さんは被告に強い憤りを覚える一方、感情に流され極端な判断をしてはならないと意識したということです。

検察は17年を求刑。

被害者は「二度と刑務所から出てこないでほしい」と無期懲役を求めました。

山口さんは評議の末に出した懲役12年という結論には納得している一方で、被害者はどう受け止めたのか、被告が再び罪を犯さないためには何が必要か、自分の“市民感覚”が生かせたのか。今も自問自答しているといいます。

山口さん

「被告が刑務所に入ったらどういう生活をするのか、過去にどういう人生を送ってきたのかなどをわかった上で判断しないと、同じ過ちを繰り返さないという本当の意味での反省や更生にはなかなか繋がらないのではないかと考えてしまいます」

裁判員を終えたよくとし、山口さんは臨床心理士として拘置所で容疑者や被告と面会し、心の状態や事件に至った背景などを聞く取り組みを始めました。弁護士から依頼を受けてこれまでに5人と面会。コミュニケーションに課題があり生きづらさを感じている人や、被害者としての体験を抱える人もいたといいます。山口さんは福祉サービスなどひとりひとりに合った支援を考え、裁判所に意見書を提出したり、必要があれば証人として法廷にも立ったりしています。再犯防止や立ち直りにつながる情報を提供し、裁判員の判断に役立ててほしいと考えています。

山口さん

「自分が正しい判断をしたかどうかはともかく、何を考えどういう意見を述べたかだけでも言えれば、そこからまた新しい議論が生まれると思いますし、そういうことを話せないのが少し残念だなという気持ちです。10代の方に生涯にわたって守秘義務を課すというのは負担になるのではないでしょうか。人の人生を決めるという重み、さらに評議の内容は話せないという守秘義務もあるので心理的負担は否定できません。でも見聞きしたくはないけれど向き合わないといけないことが社会にはあるということを知る機会になると思いますので関心のある人には挑戦してほしいです」

一方で、「二度と引き受けたくない」とする声もあります。

西日本に住む男性は、親子2人が殺害された事件で補充裁判員を務めました。

目撃者もなく凶器も発見されていない状態で証拠が限られる中、被告は無罪を主張。一方、検察は死刑を求刑するケースでした。

判決は無期懲役。審理は3か月近くに及び、難しい判断を迫られたといいます。

男性は、有罪・無罪を争う、さらに証拠が乏しい裁判もあるので10代の若者に対しては気安く勧めることはできないと考えています。

補充裁判員

・裁判員に欠員が生じた場合に代わりに裁判員を務める人補充裁判員を務めた男性

「無罪を主張する側からも死刑を求める側からも非難されるのではないかと思うと判決後も精神的につらかったです。守秘義務で話せないこともあって緊張感の高い状態が続いています。裁判員の経験は良いことだけではなく、一生背負っていかなければならないこともあり、甘い気持ちで引き受けない方がいいと思います。仮にまた選ばれたとしても私は引き受けません」

裁判員の候補者に選ばれた人のうち辞退する人の割合(辞退率)は制度が始まった2009年は53%でしたが、2018年には67%となり、その後も高止まりしています。

対象が若者にも広がる中、参加を促すにはどうすればいいのか。

裁判員経験者が集まる有志の団体「裁判員経験者ネットワーク」で共同代表世話人を務める牧野茂弁護士は、鍵となるのは「裁判員経験者の体験談」だと話します。

去年12月、横浜市の私立高校で裁判員制度に関する授業を行った際に3年生の86人にアンケートしたところ「裁判員に就任したいか」という質問に対し、半数以上の47人が「思わない」「あまり思わない」と回答しました。

裁判員をやりたいと思わない主な理由(アンケートより)

「責任が重すぎる」

「正しく判断する自信がない」

「知識や経験を持ち合わせていない」

「学校を休みたくない」

「他人の人生に大きな影響を与えるのが怖い」

「興味がない」

しかし、授業で裁判員経験者の話を直接聞いたあと、考えが変わった生徒もいたということです。

裁判員経験者ネットワーク共同代表世話人 牧野茂弁護士

「制度が始まって10年以上になりますが、裁判員の経験が社会に伝わっていないと感じています。最高裁判所の調査によれば、裁判員経験者もやる前は半分近くが『やりたくない』と思っていますが、終えたあとは96%以上が『やってよかった』と感じている。そのヒントが経験者の体験の中にあると思うんです。もちろん裁判員の責任は重いのですが、情報が伝わっていないために不安が広がっているのはもったいないと思います」

ネットワークでは今、裁判員の声を若者たちに届けようと動き始めています。

ことし5月に開かれた会議には、裁判員を経験して受刑者と文通を始めた澤田さんも参加していました。

若い人の考えは裁判員裁判で求められていたと振り返ります。

澤田さん

「一緒に担当した人には20歳とか20代の裁判員もいたのですが、やっぱり発想が違うと感じましたし、被害者も被告も20代だったので同世代の意見はとても参考になりました。若い人が加わることで多面的に物事も見ることができ、それはえん罪を防ぐことにもなりますし、被害者や被告の人生にとっても大事なことになると思います。不安になる気持ちはとてもよくわかりますが、今後の社会をよくするために力を出してほしいと思います」

ネットワークでは、裁判員を経験した16人から体験談を寄せてもらい、冊子にまとめて今後、学校に配る計画です。

社会部記者

田村真菜実 2017年入局

新潟局と静岡局を経て現所属

えん罪事件など遊軍担当

裁判員に選ばれたらやってみたい

「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは

2024年2月1日