沖縄県の尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す中国海警局の船。

しかし、ここ数か月、それらの船に変化が起きている。みずからの船の位置情報を、ほぼ常時、電波で発信し始めているのだ。

「日本の実効支配を突き崩すという意図は一貫している」

中国の海洋政策に詳しい専門家はこう指摘する。

この海域で何が起きているのか、そして、中国当局の狙いを探った。

(国際部 杉田沙智代 / ネットワーク報道部 穐岡 英治 / NMAPSチーム データディレクター 森田将人、金子紗香)

きっかけは取材先が漏らしたひと言…

中国海警局の船の変化を知ったのは、ことし3月だった。

「なぜだか分からないんだけど…」

別件で意見交換していた関係者はひとしきり話したあと、そう、ぼそっと口にした。日本の領海に侵入した中国海警局の船の話のことだった。

「なんか最近、『エー・アイ・エス』を出し始めているんですよ」

エー・アイ・エス…。

船に少し詳しい人ならすぐピンとくるだろう。「AIS」=船舶自動識別装置のことだ。衝突防止などの理由から、国際条約では旅客船などに搭載が義務づけられている。

AISを作動させると、電波で船の位置や速度などの情報を周りの船などに伝えることができる。

ただ、領海侵入した中国当局の船が、自らの位置情報を知らせるなんて、あるのだろうか・・・。

偶然ではないか・・・。ここから、この取材が始まった。

領海侵入を繰り返す中国当局船

日本政府が2012年9月11日に沖縄県の尖閣諸島を国有化して以降、中国海警局の船は島の沖合で領海侵入を繰り返している。領海のすぐ外側にある接続水域を航行するケースも常態化している。

去年1年間(2022年)だけでも、中国海警局の船が領海に侵入したケースは28件、接続水域を航行した日数は、過去最多のあわせて336日にのぼった。いったん領海に侵入したあと、領海内にとどまる時間も増えている。

AIS作動させずが“ふつう”

ことしに入ってからも中国海警局の船は、毎月、領海侵入を繰り返していた。どこか“慣れ”のような感覚を覚えつつあったなかで聞いた、あの関係者のひと言。

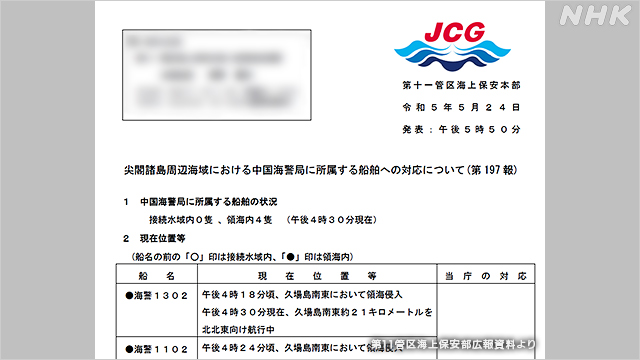

ふだん海上保安庁は、海警局の船が領海侵入すると、その状況を報道機関に発表している。

しかし、発表文では、実際の海域で何が起きているのか、詳しくはわからない。

私たち記者が、船の事故などが起きた際に頼りにしているものがある。船が発信するAISの電波をもとに、その位置情報や航跡などを公開している民間のホームページだ。

ただ、領海侵入のケースではこれらのウェブサイトでは船の動きを追うことはできない。

というのも、日本の海上保安庁はもちろん、中国海警局の船もAISを切っていて、位置情報などはわからなくなっているからだ。かたや領海警備という理由、かたや領海に侵入している当事者、当然と言えば当然ではある。

もちろん、こうした船がAISを切っていること自体、国際条約違反にもあたらない。

しかし、今は、そのAISを作動させている?10年近くこうした取材を続けている私にとっても、驚きだった。

海警局の“動き”を丸裸に

私は、国内外の政府関係者や専門家たちに対して、裏取り取材にとりかかった。それと同時に、すぐさまNHK内の専門部署の同僚たちに相談を持ちかけた。

この部署は、さまざまなデータを地図上に可視化、分析を手がけるエキスパート集団だ。これまでにも中国の調査船の航跡を分析するなど、数々の大型番組にも携わっている。

まずは、分析の対象となる海警局の船をどう絞り込むかを話し合った。日本政府による尖閣諸島の国有化から10年を超えている。その間、領海侵入した海警局の船は多くに上る。

分析の時期をいつから区切るか。そのための情報取材を重ねた。

そして、分かったのが、海警局の船はかつて、尖閣諸島周辺でAISをつけたことはあったものの、今回のように、ほぼ常時、位置情報を発信するようになったのはことしに入ってからだということだ。

このため、ことし1月から5月初めまでの150日間に、海上保安庁が領海侵入したと発表した11隻を分析の対象とした。そして、それらの船のAISデータを民間の調査会社から入手。その数、8万あまり…。データを1隻分ずつ、地図に落とし込んでいった。

3月以降、航跡に変化が!?

そして、それぞれの日時の船の位置情報に合わせて、黄色の点を描写し、どのような航跡をたどったのかを可視化してみた。

どうなったか。

1月から2月末までは確かに、中国海警局の船は中国沿岸から日中中間線付近の範囲でAISを発信していた。しかし、日中中間線を越えて、日本側のEEZ=排他的経済水域に入ると、AISを消し、その姿はわからなくなっていた。

地図上では、いつ、尖閣諸島周辺を航行していたのかも知ることはできない。2月いっぱいはこの状況が続いていた。

しかし、3月以降になるとー

海警局の船は、日中中間線を越えてもAISを作動させ続ける船が現れ、尖閣諸島の魚釣島や南小島などの付近でも船の位置情報を発信していたことがはっきりと確認できた。

あの関係者が、つぶやいたとおりだった。

「最近、『エー・アイ・エス』を出し始めているんですよ」

このうち、3月30日から4月2日にかけて、日本が尖閣諸島を国有化して以降で最長となる80時間36分も領海侵入した時の様子を細かく見てみる。

4隻は自らの船の位置情報を出しながら、魚釣島や南小島の南などで往復を繰り返していた。海上保安庁によると、4隻は現場海域で漁をしていた日本の漁船3隻の動きに合わせるように航行していたという。

中国当局船だけしかいないようにみえる?

中国側は何を狙っているのだろうか。

中国の海洋政策に詳しい筑波大学の毛利亜樹助教は、船の位置情報を出すことで、AISのデータ上、尖閣諸島周辺の海域にいる当局の船が、『中国側だけ』にみえる状況をあえて作り出していると指摘する。

そうすることで、沖縄県の尖閣諸島が「自らの領土」だとする中国側の一方的な主張をアピールするにあたって、都合のよい状況につなげているとも分析する。

筑波大学 毛利亜樹助教

「AIS情報だけを見ると、中国の船しかいないという状況に見える。中国がこの海域を支配しつつあるというイメージを与えている。中国側としては自国のプレゼンスを国際社会に積極的にアピールするという効果を期待していると思う」

実効支配強める南シナ海では

中国がフィリピンやベトナムなどと領有権を争っている南シナ海ではどうなっているのか。

アメリカのCSIS=戦略国際問題研究所によると、中国海警局の船が南シナ海で航行する時は通常、AISを作動させているという。

特に中国が実効支配を強めているこの海域では、中国側が管理していると周辺の国々に見せつける狙いがあると指摘する。

一方で、興味深いことも取材で分かってきた。ふだんAISを作動させている中国海警局の船が、逆に位置情報を切る時があるという。

話を聞いたのは、南シナ海での中国海警局の動きをAISや衛星画像などで分析、追跡しているベトナムのNPO「南シナ海クロニクル・イニシアチブ」。

どういうことか。

ことし起きた、ある事案で見てみる。

ことし2月6日、フィリピンの沿岸警備隊の船が中国海警局の船から軍で使用されるレーザー光線の照射を受けたと発表した。

この前後の中国海警局の船のAISデータを分析してみると…。

前日の5日の午後6時ごろに位置情報を発信しなくなっていた。

その後、フィリピンの船がレーザー光線の照射を受けたとみられる6日も、海警局の船の位置は分からないまま。

そして、7日の午前0時ごろに突如、現場とみられる西側の海域で、海警局の船が位置情報を発信して、動き出す様子が確認できた。

この間、位置情報が途絶えていたのは、およそ30時間。

ベトナムのNPOによると、中国海警局の船は、このように他国との緊張が高まる可能性がある行動をとる時に、AISを意図的に切ったり、AIS上の船の分類を「客船」に変えて発信したりしているケースがあるという。

日本はどう対応すべきか

常時、AISを作動させる、南シナ海のような動きを見せ始めた中国当局の船。

前出の筑波大学の毛利助教は、東シナ海の「南シナ海」化と分析。これまで日本の海上保安庁は尖閣諸島周辺で領海警備をしっかり行っていると評価しながら、今後、日本政府は、AISを作動させることも含めて情報の出し方について、再検討すべきだと指摘する。

筑波大学 毛利亜樹助教

「中国側は日本の実効支配を突き崩すためにさまざまな方法を考えていて、非常に微妙な 形で尖閣諸島に関しての情報の出し方を変えてきている。日本の情報の出し方は国有化以降のおよそ10年で変わっていない。日本としてどのように効果的に国際世論に訴え るかを再検討するべきだ」

一方、海上警備の現場を知る元海上保安官は、 日本が中国側にあわせてAISを作動させるなどする必要はないと指摘する。 尖閣諸島沖で警備にあたった経験を持ち、沖縄県の石垣海上保安部長も務めた遠山純司さん。

海上保安庁がAISをつけると、尖閣警備の手のうちを知られてしまうデメリットがあるとして、こう指摘する。

遠山純司さん

「中国がやったら日本もやるというような、彼らの行動に引きずられて日本側の行動を変えていくというのはまさに中国の意図するようなエスカレーションをさせることにつながるおそれがある。外交、政治などのやり方で、尖閣の情勢をこれ以上、エスカ レーションさせずにしっかりと主権を守ることを今後とも続けていかなければならないと思う」

変貌する中国海警局の船

今回の取材では、中国側にその意図について直接、質問をぶつけた。

私たちの取材に対して、中国外務省は沖縄県の尖閣諸島を「中国固有の領土だ」と従来の主張をした上で「パトロールする時に、AISを作動させるかどうかは中国側が任務の必要性に応じてみずから決めることだ。これは国際的な慣例に合致する」とコメントした。

中国海警局の変化はAISだけではない。ことしに入って中国版ツイッターの「ウェイボー」にも、尖閣諸島の周辺海域で「法執行を行った」などと投稿している。

こうした情報戦ともいうべき対応を強化している中国。

海警局自体も大きく変化していることが指摘されている。

中国政府は2018年に海警局を軍の指揮下にある「武装警察」に編入。2021年には、停船命令などに従わない外国船舶に対し、武器の使用を認めることなどを盛り込んだ「海警法」が施行された。

さらに、1000トン以上の大型船が増加。機関砲を装備したとみられる複数の船が確認されるなど、船の武装化も進んでいる。

尖閣周辺の動きに注視せよ

見えない、遠い海のことではない。

沖縄県の尖閣諸島で起きている問題に関心を持ち続け、日本の主張が国際世論の理解をさらに得られるよう、戦略を練る必要があるのではないか。

現場で起きている動きを、これからも注視していきたい。

国際ニュース

国際ニュース