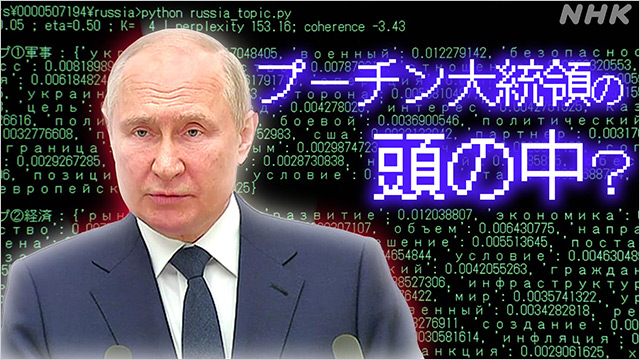

「ロシアはいったい、いつまでこの戦争を続けるのか?」

この問いに答えられるのはそう、プーチン大統領だけです。

そこで私たちが目をつけたのがプーチン氏の演説や会議での発言です。その数232本。

AI解析で見えてきたのは、国民の心をつなぎとめようと腐心するトップの姿でした。

(ヨーロッパ総局 田村銀河 / 報道番組センター 近藤伸郎 / 国際部 横山寛生 能智春花)

きっかけは4月 演説内容に変化が?

「プーチン氏が演説で話す内容が変わってきた?」

そんな話を耳にしたのはことし4月。

ロシア軍がウクライナ軍の反撃で首都・キーウ掌握に失敗し、作戦変更を余儀なくされた時期です。プーチン氏が「軍事侵攻」について直接的に言及する回数が少なくなっているというのです。

では、何について話しているのか?

集めたのはプーチン大統領の演説など232本

注目したのが、プーチン大統領の演説の公開情報です。

実はロシア大統領府のホームページには、外交の場や国内の経済会議からオリンピックに出場したアスリートへの激励など、プーチン氏の発言がテキストとして公開されています。

このうち今年1月から8月16日までの演説は232本。それらをAIで解析して、変化を探ることにしました。

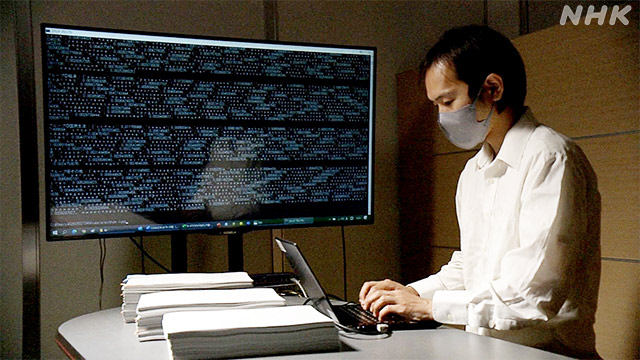

20万語の単語をAI解析

まず行ったのは、232本のテキストすべてを単語一つ一つに解きほぐす作業です。単語の数は20万語に上りました。

解析で使ったのは「トピックモデル」と呼ばれるAI。単語と単語の結びつきを手がかりに、その意味を解析し、全体を特徴ごとにグループに分ける「クラスタリング」という作業を行いました。

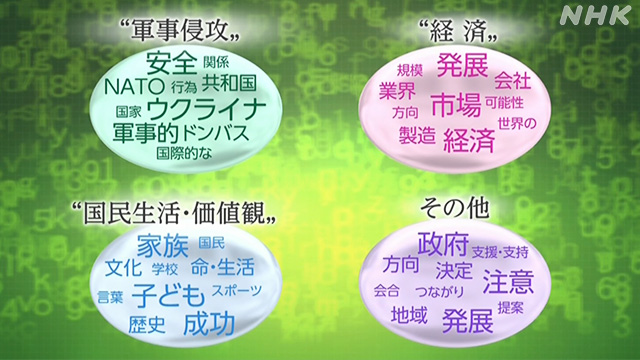

名詞と形容詞のみを抽出して、最終的に、単語は4つのグループに分けられました。

「軍事侵攻」、「経済」、「国民生活や価値観」などの特徴をもつ単語のグループに分けられることがわかりました。

それぞれのグループ内で、特徴的な単語を可視化。上の図にあるように文字が大きければ大きいほど、そのグループらしい単語だとAIが判断したことを表しています。

「ウクライナ」はすぐに減少!? なぜ?

「軍事侵攻」のグループの単語で、最も特徴的だと判断されているのは「ウクライナ」という単語でした。

プーチン大統領

「ウクライナを軍事化・ナチ化させない」(2月24日の演説)

「NATOがウクライナを加盟させるのではと騒がれ始めた」(3月5日)

侵攻を始めた当初の2月末、「ウクライナ」という単語を含む演説が増えています。侵攻前後1週間で13回行われた演説では113回使用されていました。

これは当然と言えば当然の結果ですが、その後注目される変化が起きていました。

3月上旬になると、「ウクライナ」という言葉の使用頻度が明らかに急激に減っていたのです。

変化の要因は何なのか。実はこの時期は、首都キーウ周辺にまで迫っていたロシア軍が、ウクライナ軍の反撃で、苦戦していたとみられる時期と一致しています。

ロシア政治に詳しい法政大学教授の溝口修平さんは、プーチン大統領の思惑をこう分析します。

溝口修平教授

「戦況がこう着していて、逆にいうと、華々しい戦果を国内に発信できない。長期的な目標に作戦の変更を余儀なくされて、その中で言及の変化があらわれている可能性がある」

「NATO」も減少

「NATO」という単語も、同様に2月末に急増し、その後見られなくなるという傾向を示していました。

プーチン大統領がNATOの東方拡大が脅威だと訴えた時期、そして、ウクライナがNATOの早期加盟を断念した時期に一致します。

「経済」グループの発言が増加!?

単語一つ一つの増減だけでなく、4つのグループごとにみても注目すべき変化が起きていました。

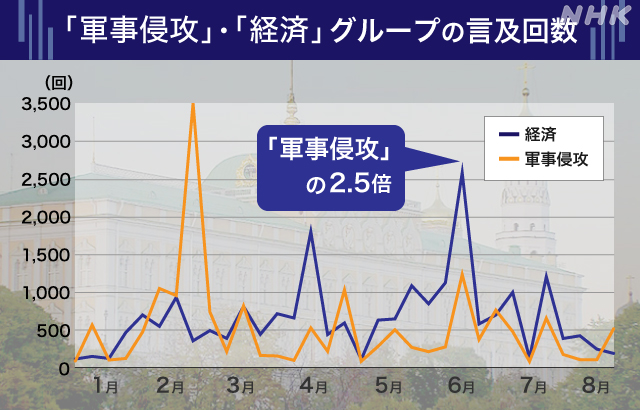

「軍事侵攻」のグループにくくられる発言内容は2月末に急増し、その後言及されていかなくなる傾向がありました。一方で、言及が増えていったのが「経済」のグループです。

最も多かった6月半ばの週で見てみると、「軍事侵攻」に関するグループと比べると、2.5倍も多く使われていることがわかります。単語でいえば「市場」「発展」「会社」などが特に増加していました。

欧米や日本などがロシアへの経済制裁を強化し、物価上昇が続くなど、市民生活にも影響が出るようになった時期と一致しています。

溝口修平教授

「この期間は、経済状況が悪化するなか、軍事侵攻に対して不満を持つ人が増えないよう、最低賃金の引き上げや企業への支援などを行って政府が対応していることをアピールしていた」

「制裁」グループ内の単語に変化が

さらに、溝口さんが注目したのは「制裁」という単語です。欧米が経済制裁を強めていったことによる国内経済の変化が、プーチン大統領の発言からも何か読み取れるのではないか、という狙いです。

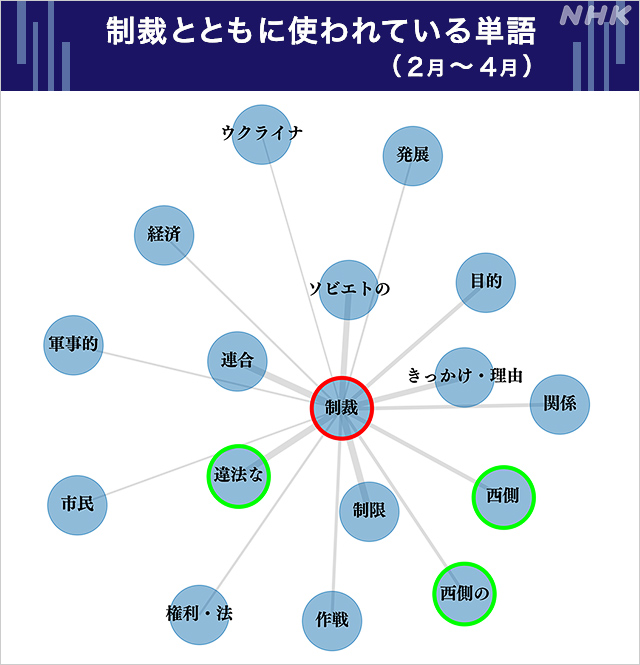

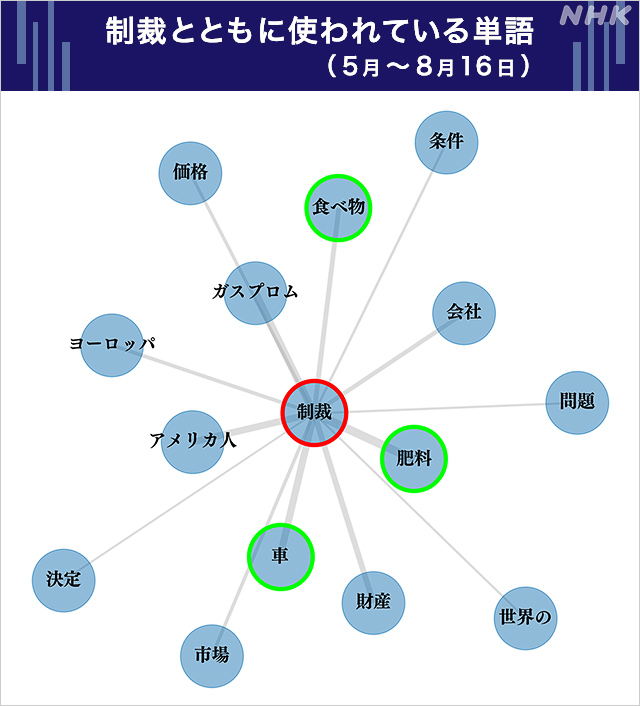

そこで「制裁」という単語が他のどのような単語と一緒に使われているか、ネットワーク図を作成して調べてみました。

単語同士を結ぶ線が太いほど、結びつきが強いことを示しています。

すると、2月から4月にかけては「西側」「違法」などだったのが、5月から8月には「食べ物」「肥料」などの単語とともに使われていることがわかりました。

この時期は、ウクライナのオデーサなどの港がロシア側によって封鎖され、小麦輸出ができなくなり、世界的に穀物価格が上昇した時期に重なります。

プーチン大統領

「私たちは現在、世界の食料市場で起きている問題の責任をロシアに転嫁する試みを目の当たりにしています」(6月3日 ロシア国営TVインタビュー)

「ロシアの穀物、食料、肥料については私たちのせいではありません。アメリカ人が私たちの肥料に制裁を科し、ヨーロッパ人が続きました」(6月17日 サンクトペテルブルク国際経済フォーラム会議)

プーチン大統領は、世界的な食料価格の高騰は、自分たちのせいではなく、欧米による経済制裁のためだとする独自の主張を繰り返していました。

愛国心つなぎとめに腐心か

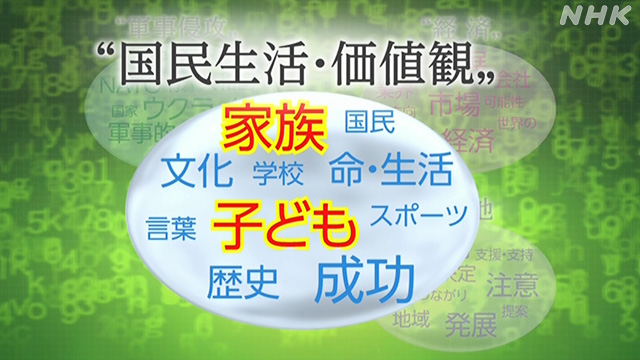

さらにAIが示したのは、半年間にわたる軍事侵攻の中で、プーチン大統領が「国民生活や価値観」にかかわる発言を、戦況の変化にかかわらず、一貫して使い続けていたことでした。

この単語のグループを詳しくみていくと、「家族」や「子ども」といった単語について、AIがこのグループに特徴的だと判断していることがわかりました。

一見すると軍事侵攻には直接関係なさそうに見える単語ですが、溝口さんに聞いてみると。

溝口修平教授

「家族や子どもというのは非常に重要なキーワードで、戦争が始まったことによって、より一層強調されているところがある。子どもを大事にするという伝統的家族観を強化することが、国家への忠誠心を高める上でも役立つと考えられている」

実はこうした価値観は、プーチン大統領の愛国心を高める方針と一致していました。

プーチン大統領は近年、学校で毎週国歌を斉唱するなどの政策を次々と打ち出しています。さらにロシア国内では、国主催の若者向けの合宿が相次いで開かれています。

NHKの取材が許された極東サハリン州で8月に行われた合宿では、子どもたちが銃の使い方などを学んでいました。国を守るため、必要ならみずから武器を持って戦うこともいとわない姿勢をもつことが教えられていました。

こうした合宿は、ことしは去年の2倍近くの70か所あまりで開催されたとみられています。

溝口修平教授

「若年層の愛国心を強化しようとする傾向は最近のプーチン政権の特徴だった。戦況がこう着するなか、国民、特に軍事侵攻への支持率が低い若年層の心をつなぎ止める手段として、愛国教育が重要な要素になってきている」

プーチン氏の発言 AI解析で見えたのは?

今回のAI解析で見えてきたのは、戦況の変化や相次ぐ経済制裁などの影響にさらされながらも、ことばを変えながら、懸命に国民の心をつなぎ止め、愛国心を高めようとするプーチン大統領の姿でした。

AIで解析できるのは、過去の言葉の傾向だけです。

一方で、今後、プーチン大統領はどのような戦略を考えていて、日本や欧米諸国はどう向き合えばいいのか。その糸口を探るためにも、彼の「ことば」にこれからも注目したいと思います。

国際ニュース

国際ニュース