休日、その場所に行くのが楽しみでした。友だちに会えるからです。

そして、町の人たちから尊敬を集める“あの人”と一緒の時間を過ごせることは、幼い彼にとって誇らしいことでした。

だから、その人にキスされ、体を触られた時、何が起きているのかわかりませんでした。

怖い、気持ち悪い。

その時の感情を男性が再び思い出したのは、30年余りたったあとでした。

(World News部 記者 古山彰子、ヨーロッパ総局カメラマン 山村充)

何かがうまくいっていない感覚

「人生で何かがうまくいっていないという感覚がいつもあるんです。幸せがすぐそばにあるのに、ずっと心の中にしこりが残っているような感じです。妻とは離婚しましたが、過去に受けた性的虐待も関係していると思っています」

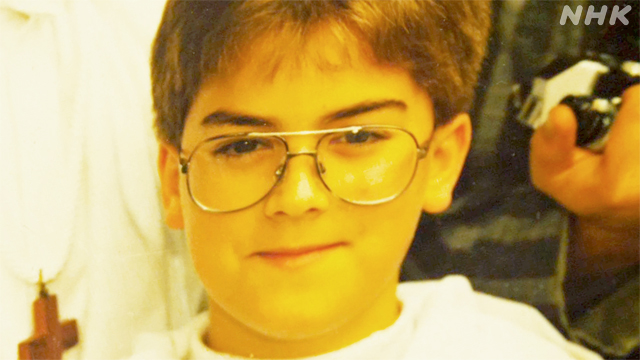

こう話すのは、フランス人のマチュー・フラモンさんです。今は離婚していますが、3人の子どもをもうけ、安定した仕事にも就いています。

一見“幸せ”なはずなのに、フラモンさんは、なぜか、いつも不安に駆られていたのだといいます。

でも、どうしてなのか。長く、理由がわからないでいました。

しかし、ある日、突然思い出した「あの感情」が、フラモンさんの中にずっと抑え込まれていた記憶を呼び起こしました。

楽しみだった「土曜学校」

フランス北部で、敬虔なカトリック教徒の両親のもとに生まれ育ったフラモンさん。9歳のときから、近くの教会の「土曜学校」に通うようになりました。

土曜学校では、子どもたちが司祭の話を聞いたり、聖書を音読したりしました。

“信仰心”というものが、まだよくわからなかったフラモンさんにとって、土曜学校は、単純に友だちと会って遊べる、楽しみな時間でした。

そして、フラモンさんがうれしかったのは、教会の司祭と会えることでした。司祭は、フラモンさんの家族をはじめ、町の人たちの尊敬を集める人だったからです。

町長や司祭と道ですれ違う時、大人たちは立ち止まって敬意を示しました。それが、幼いフラモンさんが見てきた当たり前の光景でした。

土曜学校に行くと、司祭は入り口で子どもたち一人ひとりを出迎えてくれました。

出迎えのあいさつでハグをされ、唇の真ん中にキスをされた時、少し気持ち悪いなと思って口を拭いました。それでも、唇へのキスは当たり前のように繰り返され、フラモンさんは、こんな風に考えるようになりました。

「これは親しくなるための方法?それとも神様とのつながり?」

違和感を覚えた司祭との距離感

しかし、フラモンさんは徐々に、司祭と子どもたちの距離感に違和感を覚え始めました。

子どもたちが順番に聖書を音読する時間。フラモンさんは、音読するように指名され、司祭のひざの上に座らされました。

音読をしている間、司祭は、フラモンさんのお尻や太ももに触れ続けてきたといいます。

そしていつしか、性器も触られるようになったといいます。

当時、司祭の行為を表す言葉を知らなかったフラモンさんは、そうした行為を「変わった儀式」と考えるようになっていきました。

フラモンさんは教会の行事で、大人たちの前で音読することを誇りに感じていました。

しかし、司祭の「変わった儀式」が繰り返されると、土曜学校に行くことに不安を感じるようになっていきました。

司祭のにおい、体の重み

「変わった儀式」が続く中、司祭は、土曜学校に来ている男子に「何か質問があったり、音読の練習をしたかったりしたら、自宅に来るように」と言いました。

ある日、友人と司祭の自宅を訪れ、先に司祭の部屋に入った友人を外で待っていると、友人の大きな悲鳴が部屋の中から聞こえてきました。

そして今度はフラモンさんが、司祭の部屋に入ることになりました。

これから、何かとても恐ろしいことが待っている。分かっていても、逃げ出すことはできませんでした。

部屋に入ったあとの詳しいことは覚えていません。

フラモンさんは、外に出ると、光に目がくらみ、頭がぼーっとして、家に走って帰ろうとしても、ふらふらして足がうまく動きませんでした。

覚えているのは、司祭の汗のにおい、太ったおなかや体の重みの感覚。そして、司祭の長い爪、だけでした。

ある日突然思い出した、あの記憶

その後も、繰り返された司祭からの行為。

どのくらいの頻度で、あわせて何回くらいあったのか、詳しいことは思い出せません。

ただ、町の中で「司祭が子どもたちに性的暴行を加えているのではないか」といううわさが広がりはじめ、司祭が別の地区に配置転換になったことは覚えています。

そして、大人になるにつれ、司祭との記憶は薄れていきました。

しかし、フラモンさんは大人になっても、頻繁に不安に駆られ、突然涙が出てきたり、夜中に叫んでしまったりすることを繰り返しました。

ふだんの暮らしをしていても、ちょっとしたにおいに敏感になり、爪が少しでも伸びると不安を感じ、常に短く切りそろえていました。

結婚し、3人の子どもをもうけ、一見、安定した生活に見えましたが、不安に襲われることが続いたことから、心理士と定期的な面会を始めたフラモンさん。

その中で蘇ってきたのが、あの不安、恐怖、汗のにおいでした。

そして、自分が何をされていたのか、少しずつ思い出していくことになりました。

それは、恐怖のあまり、フラモンさんの中に抑え込まれていた記憶でした。

「私は司祭からレイプされていたんです。でも、自分でもそんなことはありえない、本当のことじゃないと、記憶を思い出すことを拒絶していたんだと思います。でも、性的虐待を受けると、もう幸せは手に入れられないんです。幸せがすぐそばにあっても、なぜか、自分で壊してしまうんです」

フランスのローマ・カトリック教会の性的虐待

実は、司祭をはじめとした、聖職者から性的虐待を受けた男の子は、フラモンさんだけではありませんでした。

2021年10月、フランスでは、ある報告書が発表されました。報告書をまとめたのは、フランスの司教の団体などが立ち上げた独立委員会。

世界各地でカトリック教会の聖職者による未成年者への性的虐待が明らかになっていたことを受けてのことでした。

その報告書は、フランスのカトリック教会で、1950年から2020年にかけて、少なくとも2900人から3200人の聖職者が、未成年者に対して性的虐待を行ったと推計しています。

被害者の数は21万6000人に上り、その8割近くが男の子で、被害を受けた時の年齢は、10歳から13歳に集中しているとしています。

現在18歳以上のフランスの男性、約100人に1人(1.3%)が、未成年のころ、なんらかの被害を受けたという推計になります。

なぜ、少年が被害に

なぜ、10代前半の男の子に被害が集中しているのか。報告書では、その理由について、次のように分析しています。

・生涯独身であることを求められる聖職者は、10代前半から一般社会と切り離され、自然な性的欲求が抑圧されている。

・教会の活動は、男女別に分かれていることが多く、加害者となった聖職者たちは、男の子たちと関わる機会を利用した。

・女性を「誘惑者」として拒絶し、幼少期の男児を理想化している。

一方で、報告書では、ローマ・カトリック教会の宗教的な戒律を問題視するよりも、むしろ「組織」として、被害があることを知っても取り合わず、隠蔽したとも取れるような対応をとったことが、被害を拡大させたと指摘しています。

被害者側の訴えがあっても無視する、被害を告発しないよう圧力をかける、告発されても被害を認定しない。こうしたことを繰り返して、加害者である聖職者、そして組織としての教会を守ることを優先し続けてきたとしています。

「神聖な権利の乱用」

報告書をまとめた独立調査委員会のジャンマルク・ソベ委員長は、今回の問題の背景には、聖職者による「権威の乱用」があると指摘します。

ソベ委員長によると、大人と子どもが接触するあらゆる社会環境には、「権威の乱用」のおそれがあり、その乱用が、性的虐待につながる可能性があるということです。

今回のケースでは、大人としての「権威」だけでなく、聖職者としての「神聖さ」という「権威」も加わり、それが乱用され続けていたといいます。

「ローマ・カトリック教会は警戒心が欠如し、組織として機能不全にありました。被害の情報があっても、何が起きているのかを調査する方法も知りませんでした。そのつど聖職者は配置転換になり、問題は適切に処理されず、予防策もとられませんでした。神聖化された聖職者が職権を乱用してきた現実を終わりにしなければなりません」

地獄が怖いから

「司祭は、よく天国と地獄の話をしていました。『天国に行きたければ、やらなければいけないことがある。そうでなければ、地獄で焼かれることになる』。子どものころの私たちは、地獄が怖いから、司祭の言うとおりにしたのです」

今回取材に応じてくれたフラモンさんは、当時の心境についてこう話しました。

誰かに助けを求めようと考えても、司祭は、家族や町の人たちにとって「偉大な存在」で、そんな勇気を持つことさえできなかったともいいます。

フラモンさんは、独立調査委員会が被害者のヒアリングを行っていることを知り、みずからも協力しました。公表された報告書を読み、自分以外にも非常に多くの人たちが被害にあっていることを初めて知りました。

一方、フラモンさんに性的虐待を行った司祭はすでに死亡していて、刑事責任を追及したり、本人に賠償を求めたりすることはできません。

それでも2度と同じような被害が繰り返されることがないよう、地元の聖職者と話し合いを始めています。

「被害者は、性的虐待を受けたことを“恥”だと感じてしまいます。でも、恥ずべきなのは教会側です。長年保たれてきた沈黙を破り、教会の改革に参加していきたいです」(フラモンさん)

被害を繰り返さないために

2021年10月、報告書の発表直後にフランスのカトリック教徒に対して世論調査が行われました。

それによると、報告書の結果について、怒りや悲しみを感じると答えた人が85%、恥だと感じる人が69%に上り、教会の抜本的な改革を求める声が相次いでいます。

独立調査委員会の報告を受けて、フランスの司教団体は、2021年11月、教会側に組織的な責任があると認め、教会の不動産や資産を売却して、被害者への補償に充てることを決定しました。

司教団体はまた、被害者の認定などを行うため、新たな委員会も立ち上げました。委員会によると2022年1月以降、被害を受けたという700人を超える人たちから問い合わせがあり、中には初めて被害を公にしたという人もいるということです。

具体的な再発防止策を求める被害者たちの声に、ローマ・カトリック教会はどう向き合っていくのか。被害が繰り返されることがないよう、いかに対策を講じていくのか。

フランスのみならず、世界各地で次々と表面化しているこの問題を、これからも取材していきます。

キーワード

司教と司祭

・司教

任された地域・教区のすべての教会活動に責任を負う聖職者。

・司祭

司教の協力者として働き、各地の教会で宣教活動などを行う聖職者。

国際ニュース

国際ニュース