「経済安全保障」は、海外での戦争や感染症の広がりなど有事が起きた際にも、私たちの生活や経済活動を変わらず継続できるよう備えておくものです。5月11日、取り組みを進めるための「経済安全保障推進法」が国会で成立しました。法律のねらいは何か?制度設計をどう進めようとしているのか?小林鷹之経済安全保障担当大臣に、神子田キャスターが聞きました。

なぜ今、経済安全保障が重要に?

神子田

なぜ今、経済安全保障が重要視されるようになっているのでしょうか。

小林経済安保相

私は、国家戦略の根幹にあるのは、国民の暮らしを豊かにする経済と国民の命を守る安全保障、この2つをしっかり回していくことが重要だと思っていまして、今、この経済と安全保障が融合してきて、なかなか切っても切れない関係になっているんだと考えています。

例えばグローバル経済が進んできていて、サプライチェーン・供給網がかなり複雑になってきています。それで何かあると安定供給が途絶するようなリスクというのが増えてきていて、国民の皆さんもお感じになったと思いますが、コロナでマスクが無くなって、医療用のガウンが消えました。最近で言うと半導体が足りなくなっていて、自動車の新車を注文しても半年とか1年待たなければいけない状況になっています。

今、ウクライナ情勢が大変なことになっていますけれども、天然ガスをどうするのかとか、あるいはパラジウム、自動車の排気ガスをきれいにするものとか、銀歯に使ったりする物資なんですけど、こういうものが話題になってきている。こういうサプライチェーンの脆弱性が露呈してきました。

また、世の中のデジタル化が進んでいくことはすごくいいことですけれども、当然サイバー攻撃のリスクというものも高まっています。また、いろいろな革新的な技術が出てきていて、例えば最近、人工知能ですとか量子、あるいはバイオといったような言葉がよく聞かれますけれども、民生で使うような技術が容易に軍事面でも使われうる。

そういう複雑な世の中になってきまして、国民の命や暮らしを守っていくためには伝統的な安全保障である外交や防衛だけではなくて、それに加えて経済面からもしっかりとアプローチしていく必要が出てきている。そういう状況の中でこの経済安全保障という考え方が非常に今、重要になってきているんだと捉えています。

神子田

以前は日本は貿易立国でもあり、こちらから輸出もするんですけれども、資源とか希少金属とかあるいは食料に至るまでいろんなところから輸入して融通ができていたわけですよね。今、それが当たり前のようにできなくなるから、この経済安全保障が必要になったというお話なんですけど、世界的にどういう情勢の変化があって今こういうことになっているんですか。

小林経済安保相

今回の例えばウクライナへのロシアの侵略。これはもう許すことはできない暴挙だと思います。これによって多くの方が、国民の皆さんがいろんな有事というのは起こりうると。それについて、平時からしっかり備えをしなければいけない。そういう問題意識というのを強く持ったと思います。

ただ、この経済安全保障の考え方というのは、別にウクライナの今回の情勢があったから何かやるというものでもなくて、世の中のデジタル化が進んでいく、経済がグローバル化していく、さまざまな技術革新が起こっていく、そういう世の中どんどん変わっていくわけですよね。国際情勢が変わっていく。技術の分野でもいろんなものが変わっていく。その中でやはりその副作用というものが出てきているので、それに対してやはりどの国もそこはアプローチしていかなければいけないし、特に国際情勢との絡みで言えば、技術のところは極めて重要だと思っていまして、今、米中の覇権争いというふうな捉え方がされてますけれども、やはりその大きな要因の1つは、先端技術をどの国が押さえていくかというところの競争。これが各国しのぎを削っておりますので、そういう新しい技術の出現というものが国際情勢に大きな影響を与えている。その結果として経済安全保障の重要性が増してきているんだろうと捉えています。

法律の4つの柱 その狙いは

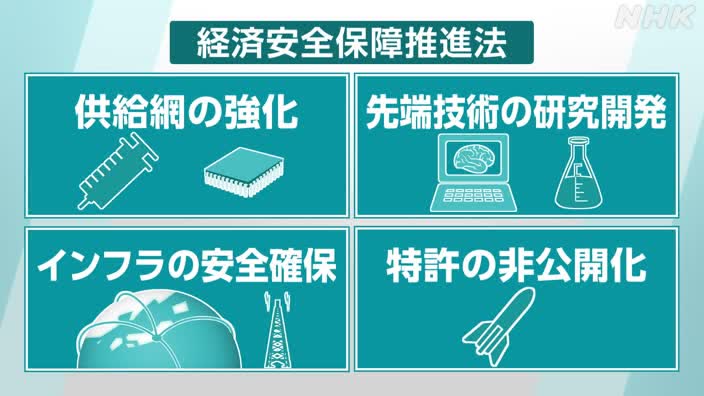

今回の法律は、日本で初めてとなる経済安全保障に関する体系的なもので、4つの柱で構成されています。

1つめが【供給網の強化】。医薬品や半導体、レアアースなど、国民生活に欠かせない重要な製品「特定重要物資」を確保する仕組みです。

2つめが【インフラの安全確保】。通信や電力、金融といった重要インフラの安全性を確保するための対策です。

3つめが【先端技術の研究開発】。産業の成長力を高めるため、AI=人工知能や量子など、官民が一体となった先端技術の研究開発にも力を入れます。

そして4つめが【特許の非公開化】。軍事に関わる技術の中から国民の安全を損なうおそれのあるものについて特許出願を非公開にできる制度です。

神子田

4つの分野をまとめたというお話でしたが、それぞれの法律を変えていくのではなくて4つまとめたというのは、政府としてどういう意思が込められているんでしょうか。

小林経済安保相

これまでさまざまな産業の脆弱性というものを洗い出してきた中で、分野横断的な課題ということで4つ提示しました。この4つの項目はバラバラで存在しているわけではなくて、当然いろいろリンクしてくるわけです。例えばサプライチェーンを強じん化するといったときに、ある物資の供給も強じん化しようとするといろんな手法があります。例えば国内の生産基盤を強化するということもあるし、備蓄もあろうし、それに加えて例えば代替物資を開発するというアプローチもあると思います。

例えば代替物資を開発するといったときに新しい技術というものが生まれてくる可能性もあります。別途、重要技術を官民でしっかりと育成していこうという、そういうパーツも柱として1つ入ってるんですけれども、そうするとこのサプライチェーンの強じん化のところと、官民で先端技術を育成していこうというところは当然親和性がありますし、リンクしうる。そういう中でこの4つの項目をばらばらにではなくて、一体としてやっていこうというのがまず1つです。

もう1つ、この4つの項目の中に基幹インフラの信頼性と安全性の確保という項目があります。これは例えば電気やガスや水道、あるいは金融。こういう国民生活の基盤となるインフラに、主にサイバー攻撃をイメージしていただければと思うんですが、基幹インフラの重要な設備がある外部の主体によって妨害行為のツールとして使われて何か起こってしまった場合、国民生活あるいは国民の生命に甚大な影響が生じうるわけです。今、大変なことになっているウクライナも2015年に変電所が大規模なサイバー攻撃受けて、あるいは去年もアメリカ最大の石油パイプラインがサイバー攻撃を受けて大変なことになりました。日本もそういうリスクがある。

これはそれぞれの基幹産業が共通に抱えているリスクでございますので、当然ひとつひとつの業法を改正していくという選択肢ももちろんあったと思いますけれども、今回こうしたサイバー上のリスクについては各業種、結構共通するところもございますので、これは一体として変えていく、整備していくということで今回、新規の立法といたしました。

「経済活動の自由を妨げる」指摘も

神子田

付帯決議でも民間企業の自由な活動を妨げないようにということが確認されましたけれども、一気に法整備が進んだということで、経済界からは自由な経済活動とか、事業環境が急に変わったりとかそういうことのないようにという、いろいろ注文も出ています。大臣としてはどういうところに気をつけていきたいというふうにお考えですか。

小林経済安保相

これは主要なプレーヤーというのは国じゃないんです。民間企業であり、アカデミアの方だと思っていますので、例えば経済活動の自由とか研究活動の自由というのは大前提です。

したがって今回の経済安全保障の法律というのは、よくメディアでは規制一色という形で捉えられる傾向があるんですけれども、まずそうではないんです。先ほどのサプライチェーンの強じん化とか、技術の育成というような支援の色彩が濃い項目ですので、そういうものではないんですけれども、一部、基幹インフラなど規制色が強いものもあります。

重要なのは経済活動の自由と、それを大前提としたうえで安全保障上の要請をどう両立させていくかですので、民間の事業者にとっての予見可能性はしっかり確保しなければいけないし、また、事業者にとっての負担というのは、それは大きくならないようできる限り小さくしていく必要があると考えています。

今後、基本指針などを作っていく際には産業界を含めた有識者の方々にしっかりと加わっていただいて、それで具体的なルールを作っていくことにしていますので、そういう意味では、いま一部、経済界からの懸念というものが報道はされてますけれども、私どもとしては国会でもしっかりとそこはやっていくというふうに大臣として答弁していますので、そこは国民の皆様に安心していただきたいと思いますし、また、今後のプロセスにつきましては、できるかぎり国民の皆様にしっかりと説明していくという責任は果たしていかなければいけないと思っていますので、そこは気をつけていきたいと考えます。

小林経済安保相

民間の経済活動は自由ですし、そこについてやはり政府としても尊重していかなければならないと思っています。その中で今回、法整備をして、法律というのは非常に重要な一歩ではあるんですけれども、この法律が全てではなくて、例えば技術流出の防止というような観点から言いますと、今回の法律を成立させる前からさまざまな取り組みをやってきています。外為法の改正ですとか、その運用の強化ですとか、あるいは留学生や海外の研究者がどんどん日本に来ていただきたい。それは大原則なんですけれども、ただ、その中にはやはりさまざまな意図を持って入られてくる方ももちろん一部いらっしゃるという前提のもとで、例えば受け入れの審査を強化するとか、そういうことはすでにもうさまざま取り組みを進めているんです。

また、企業の持っている技術という意味で言えば、海外からの投資というのは、これもどんどん呼び込んでいかなきゃいけないと思ってますけれども、本当に機微な技術を持っている企業に対する外国からの投資については、当然、安全保障の観点からも見ていかなきゃいけないというところで運用は強化してきています。

今回の法律との絡みで技術流出の防止というところについて申し上げますと、今回4つ大きな柱があるんですが、そのうちの1つが特許のところなんですね。特許というのは基本的にイノベーションを促進するものです。何かすばらしい発明をした人に権利を与えるんだけれども、その代わり公開して、みんながそれを見て共有してさらに新しい発明をしていくというものです。なので、原則公開なんですが、ほとんどの国は主要国は原則の裏に例外があります。特許出願してそれが公にされると安全保障上極めて問題があるようなものについては、一定の留保をつけて非公開という制度を設けています。ちなみにG20・主要20か国の中で特許の出願全てを何の留保もなく公開している国というのは日本とアルゼンチンとメキシコ、この3か国しかありません。したがって、今回、安全保障上の観点から極めてその対象は限定していきますけれども、一定の場合には特許の出願に対して、そこを留保して非公開にさせていただく。そこはそういう制度を設けさせていただきました。また、その制度を設けるときにもあんまり厳しくしてしまうとイノベーションを阻害してしまうので、当然そこには十分な配慮をしたうえで、今回、法整備をさせていただきました。

神子田

機微な技術の流出のところで、日本にもいろんな人が入っているし、日本人の中にもいろんな人がいるということで、1つ、そういう機微な技術に触れる人の資格を厳格化しようというセキュリティークリアランスの問題があって、今回そこが盛り込まれなかったわけですけれども、これに関してはどういうふうにお考えですか。

小林経済安保相

まず、今回の法整備というのは重要な一歩ですけれども、すべてではありません。今回の4項目にセキュリティークリアランスは入っていないんですけれども、なぜこの4項目なのかというと、私が大臣になる前から自民党の中で政府と連携をしながら、いろんな脆弱性の洗い出しをやってきた中で、その中で分野横断的な課題でもう早急に法整備をしなければいけないものを4つ選んだわけです。したがって、この他にも課題というのはたくさんあると。

そのうちの1つがおそらくセキュリティークリアランス制度ということだと考えていまして、それは今回、この法案の法律の審議の際にも衆議院と参議院のそれぞれの内閣委員会で付帯決議がなされまして、その中にセキュリティークリアランス制度、機微な情報にアクセスする人の適性評価をするというものですけれども、それを検討すべしというふうに国会の方からそういう要請をいただいています。したがってこれについては今後、政府として検討をしなければならない1つの課題だというふうに認識しています。

特に経団連はじめ民間企業の側から、例えばアメリカを含めた海外と先端技術の共同の研究開発をする際に、そういう適性評価、クリアランスが求められることがあるので、日本でもクリアランスを取得できないのかという声があることは承知していますので、それを踏まえて検討していこうと思います。

ただこれは個人の情報に対してある意味それを評価するということでございますので、国民の皆様のこうした制度を導入することへの意識の醸成っていうものも考えていかなければいけないし、また実際に本当に具体的にどういう場合に海外からクリアランスを求められるのか。具体的な事例の検証も丁寧にやっていかなければいけないと考えています。

経済安全保障とエネルギー

神子田

経済安全保障といいますと、今回の法律とは別で、特にウクライナの情勢、エネルギーですね。ロシアから買えなくなるとか、むしろこちらから買わないとかいうときに、国民もやはりエネルギーは大事だと思っていると思うんですけれども、経済安全保障の中でのエネルギーというのは政府としてはどういうふうにお考えですか。

小林経済安保相

経済安全保障というのはそもそも何なのかということなんですけども、私が国会で説明させていただいたのは、国益を経済面から確保すること、これが経済安全保障なのですと。その国益の中でも特に重要なのは、国民の皆様の命や暮らしをいかなる状況にあっても経済面からしっかりと守っていくことというふうに申し上げています。

したがって、エネルギーもそうですし、食料もそうなんですけれども、こうしたものについても当然その経済安全保障の中に入ってきます。ただ、エネルギーの安全保障というのは、もともと伝統的な課題でもあるので、経済産業省、資源エネルギー庁を中心に蓄積はあります。そういう蓄積をベースとしながら、ただし、このエネルギーというのは、他の産業の基盤となるような本当に重要な産業ですので、安定供給というものは絶対に確保しなければいけません。したがって、今、「S+3E」とよく言いますけれども、安全性と安定供給と経済効率性と環境適応、これはしっかり満たしていかなければいけないと。

重要なのはこの4つを全て完璧に満たすエネルギー源はないということなんです。したがって、火力、原子力、再エネ、水素あるいはCCUS(排出された二酸化炭素を回収して地中に封じ込めたり、再利用したりする技術)といったようなものをとにかくバランスよく、しっかりとそれぞれのエネルギー源というものを追求していくことが私は重要だと思っておりまして、経済安全保障担当大臣というのはエネルギーだけではなくて、もういろんな分野で経済安全保障は多岐にわたりますので、そこは関係大臣ともしっかりと連携をしながら、エネルギーの安全保障というものをさらに強化できるように、私の立場から尽力していきたいと考えます。

国際社会で日本の存在感を高めるために

神子田

最後の質問です。今までの歴史的な経緯、あるいは世界情勢を大臣なりの目でご覧になって、今、この日本の経済安全保障をきちんとやらなければならないと。どういう思いでやられていますか。

小林経済安保相

一言で申し上げますと、私は日本を世界をリードする国にしたい。その思い1つでこの10年間ほど、政治活動を続けています。したがって、この経済安全保障というのも、日本が世界をリードする国に近づくための大きな要素だと思っています。

今回、非常に残念なことですし、憤りを感じておりますけれども、ロシアによるウクライナの侵略のような暴挙がありました。今後、世界中、他のどこかで同じようなことが起こるかもしれないし、また別の大きな自然災害とか、あるいは今、世界が向き合っているパンデミック。何が起こるか分からない、不確実性がある世の中のなかで、どんな状況になっても国民の皆様の命と暮らしを守り抜ける。そういう国をつくらなければいけないと感じています。

もう1つ私が向き合わなければいけないことは、岸田総理が国家安全保障戦略、新しい国家安全保障戦略を策定するというふうに言っています。ここに経済安全保障をどうやって位置づけるのかということが極めて重要で、私が経済安全保障政策を党の中で進めてきた中でずっと申し上げているのは、日本として経済安全保障に関する基軸となる考え方をしっかり打ち出さなければいけないと。それが無いとほかの国の動向に右往左往することになりますし、例えば同志国と連携をすると。これ非常に重要なことですけれども、自分の中に軸が無いと連携をしているつもりであっても結果からすると追随となりかねない。そういう事も考えて、やはりこれから日本が自らの基軸をしっかりと打ち立てることによって主体的に政策を判断できる国になり、そしてさらに国益にかなう国際秩序や国際ルールの形成にこれまで以上に主体的に関与できる、そういう国づくりのために経済安全保障は不可欠だと考えています。

【2022年5月26日放送】

あわせて読みたい