マラソンは最後まで諦めちゃいけない、最後までプレッシャーをかけないといけないと学んだ

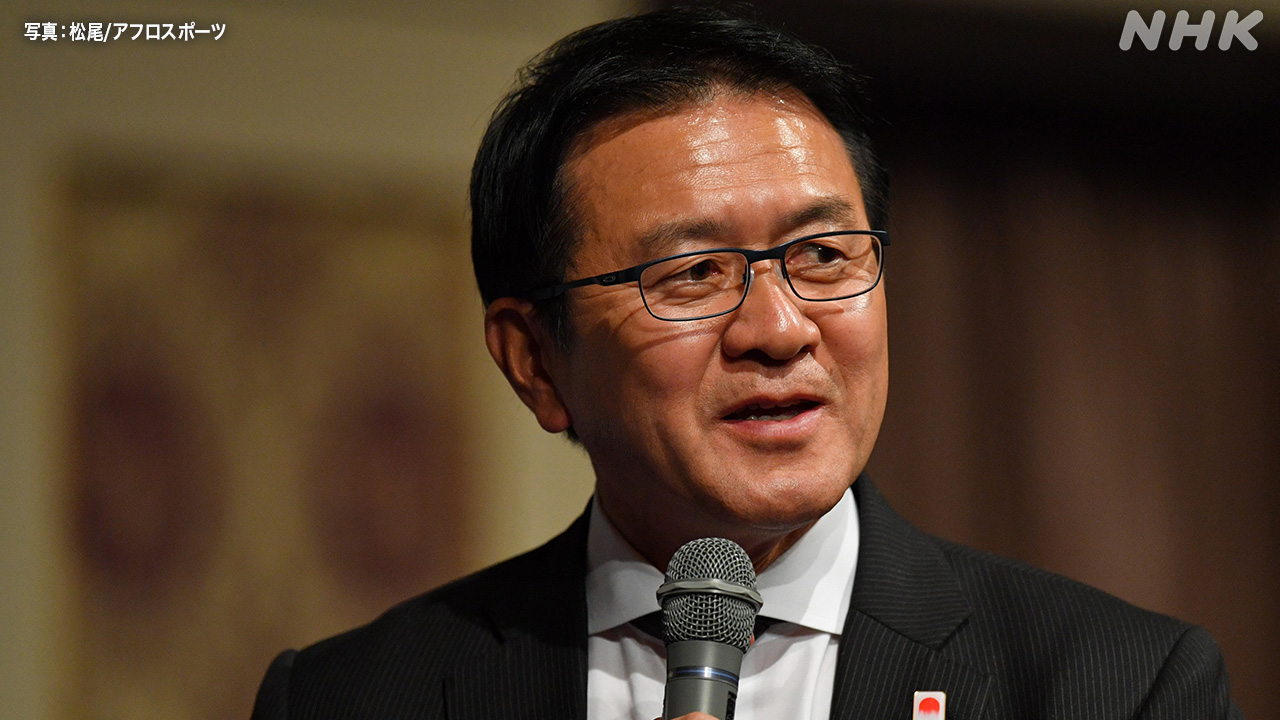

瀬古利彦

瀬古利彦。言わずと知れたマラソン界のレジェンド、名ランナーだ。波乱万丈の陸上人生でオリンピックのメダルに縁がなかったものの、マラソンの通算成績は実に15戦して10勝。このうち4回は“福岡”での優勝だった。

その福岡国際マラソンが、2021年12月、最後の開催となった。瀬古は日本陸上競技連盟の強化責任者として現地に足を運んだ。

「福岡は、マラソン人生の大きなところを占めている」

75回の歴史を誇る福岡国際マラソンは、かつてミュンヘンオリンピックの金メダリスト、フランク・ショーターなど世界のトップ選手たちが目指す大会だった。

瀬古は当時を振り返り興奮気味に話した。

「福岡で勝ったら世界一の称号をもらえる。オリンピックの次にすごかった大会なんですよ」

瀬古が一番の思い出と語るレースが1979年の大会だ。

モスクワオリンピックの代表がかかる選考レースとなった大会は、瀬古と、宗茂・猛兄弟による三つどもえの歴史に残る名勝負となった。

瀬古はこのレースで「マラソン選手としてのすべてを学んだ」と言い切った。

「40キロ地点で宗猛さんがスパートして、その後ろを茂さんがついていき、私はもう30、40メートル離されて万事休すと思った。ところが宗兄弟が急に振り向いて『あっ疲れているなと』。それから我慢していたら残り1キロくらいで追いついて競技場まで行ってやっと勝った。本当にマラソンは最後まで諦めちゃいけない、最後までプレッシャーをかけないといけないと学んだ。あれが僕のマラソン人生にとって最高のレースでした」

この大会で1位から3位に入り日本代表となった瀬古と宗兄弟。しかし、日本のボイコットによってモスクワオリンピックの舞台に立つことはできなかった。

瀬古は「出ていれば3人の中の誰かが金メダルを取っていた」と強い自負と無念さを見せた。

一方、この頃から相手にプレッシャーをかけ続けて、最後にかわすという瀬古の“必勝パターン”ができはじめた。

1983年、ジュマ・イカンガー(タンザニア)をラスト100メートルで華麗に抜いたあのレースも、あの宗兄弟と競り合ったからこそ生まれた勝ち方だった。

瀬古は、そのライバルだった宗兄弟との関係についても語った。

「とにかく宗兄弟が練習している延岡(宮崎県)の空を思い浮かべながら練習していました。東京が雨でも晴れている延岡では宗兄弟が練習している。だから雨でも練習しようと。宗兄弟も同じことを言っていました。これがライバル。自分が強くなって相手が強くなってマラソン界が強くなる」

瀬古が願うのは、国内大会でライバルどうしが激しく競いあってのレベル向上。

日本の男子マラソン界の再興だ。

2021年夏の東京大会では大迫傑が6位入賞を果たし、男子マラソン復活の第一歩を刻んだ。その大迫の国内初マラソンも福岡だった。

トップ選手がマラソンを走るのは、体へのダメージから一般的に年に1回か2回程度で、経験を積む機会は多いとは言えない。

こうした中で、日本ではかねてから12月の福岡国際マラソンで走り、よくとしの2月か3月のレースに出場するという流れができていた。

瀬古は「福岡がなければ日本の男子の強化はできなかった」とも話している。

次のオリンピックは、3年後のパリ大会。

瀬古が勝ち方を学んだ「福岡国際マラソン」はなくなるが、瀬古たちが築いてきたマラソン人気で、国内には多数のレースが残っている。

そうした大会から瀬古や宗兄弟のようなライバル関係が生まれ、世界を舞台に活躍するランナーが再び生まれることが日本マラソン界の願いだ。

( 公開)