シェルターに住民連携、大規模移転…各地で始まった命を守る模索

報道局社会番組部・依田真由美ディレクター,盛岡局・二宮舞子記者)

津波のリスクがある地域に建てざるを得なかった全国の高齢者施設や自治体の中には、利用者や職員を避難させる方法を懸命に模索している所もありました。

これからのヒントになる取り組みを紹介します。

“津波救命艇"活用も移転検討

土佐湾のすぐそばに位置する高知県中土佐町の特別養護老人ホーム「望海の郷」には、新館と本館の2つの建物に70人ほどのお年寄りが入居しています。

東日本大震災の前、南海トラフ地震で想定されていた津波は最大5メートルで、地上から11メートルの新館の屋上に垂直避難する計画でした。

しかし震災の次の年に県が津波の想定を見直し、第一波到達は20分から30分、津波で浸水する深さは最大15メートルとなりました。避難する予定だった屋上もすべて浸水する可能性が出てきたのです。

このため中土佐町は、「津波救命艇」と呼ばれる箱形の乗り物7台を、無償で貸与しました。

1台の津波救命艇には20人が乗ることができ、施設では津波が予想された段階で入居者やデイサービスの利用者たちが職員と一緒に乗り込み、津波が来たあとは救命艇で浮かびながら救助を待つ想定で、2か月に1回のペースで避難訓練を実施しています。

ただ車椅子を利用している人などが多く、津波救命艇に乗り込むまでに時間がかかります。また津波で流れてくるがれきなどとの衝突や火災のリスクもあるため、施設は入居者や職員、全員の命を守るために町内の浸水区域外の場所への移転も検討しています。 #04

住民と〝持ちつ持たれつ〟で命を守る

住民と持ちつ持たれつの関係を築くことで、防災力を高めようという施設もありました。

海から約800メートルの場所にある静岡県焼津市の特別養護老人ホーム「つばさ」。

静岡県の想定ではこの特別養護老人ホームには、地震発生後30分で津波が到達して1メートル未満、浸水すると予想されています。

この地域にはもともと周囲に高い建物がなく、避難場所を求める住民の声もありました。

そこで施設は東日本大震災のあと市から補助金約2000万円を得て、建物の屋上につながる外階段を設定しました。施設も地域住民も、ともに津波からの避難に利用するためです。

一方で施設の隣にある2階建てのグループホームには約20人の入所者がいますが、夜間は職員が2人しかおらず、逃げ遅れるリスクがありました。

避難階段が設置されて地域住民の避難ルートが確保されたことで、今度は住民が施設の入所者を手助けしようという考えが生まれました。

繰り返し実施してきた避難訓練には町内会のメンバーも加わり、入所者の避難を手伝うように。

また施設側が福祉車両を貸し出し、地域住民の買い物を支援する取り組みも行われています。まさに施設と住民の信頼関係が、地域の津波防災を支えているのです。

増改築でコスト抑えて津波対策

建物を増築・改築することで、コストを抑えながら津波対策を行った施設もあります。

和歌山県串本町の「特別養護老人ホームにしき園」です。

海岸から約1キロメートル離れていますが、県の想定では、最大で約5メートルの浸水のおそれがあります。

この施設では、南海トラフ巨大地震に少しでも早く備えなければならないと、2020年(令和2年)、本館の2階の部分を通常よりも3メートルほど高くする工事を終えました。これで2階は5メートルの浸水想定よりも高くなります。

さらにこの本館の2階を、隣接する新館の2階とスロープでつなぎました。津波警報などが出された場合には、浸水想定よりも低い新館の2階にいる利用者を、高くつくった本館の2階にスロープで移動させます。

これですべての利用者が津波の想定より高い場所に避難できることになります。階段で上の階に上るよりは格段にスムーズに移動でき、訓練では人手の薄い夜間の想定でも、津波の到達が予想される時間より早く避難を完了できたということです。

改築にかかった費用は約6億円。別の場所に移転するよりは大幅に低く抑えることができました。

和田吉男施設長は、東日本大震災で被災した施設から話を聞き、「うちで起きたら大変なことになる。このままではダメだ」と考え、この増改築を決意したということです。

町が移転費用の9割を負担 廃校跡地利用でコスト抑える

自治体が費用の9割を負担し、津波リスクのない場所に移転したケースもありました。

三重県南伊勢町の特別養護老人ホーム「真砂寮」は、かつて海の目の前に立地し、南海トラフ巨大地震で、最大で10メートル近い津波が想定されていました。

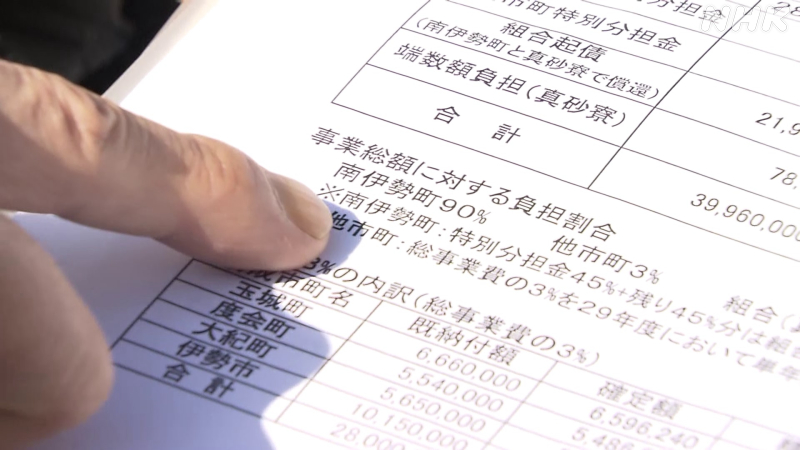

このため南伊勢町が移転費用約9億円のうち9割を負担し、4年前の4月に移転しました。

当時の施設長らが東日本大震災の津波映像をテレビで見て危機感を募らせたことがきっかけで、震災の発生から3か月後に町に移転を要望しました。

真砂寮は、南伊勢町や伊勢市など周辺の5市町で構成する一部事務組合が運営しています。当時の南伊勢町長が組合を構成する自治体のトップに移転費用の負担を依頼し、必要性が高い事業だとして、賛同を得ました。

そして4年前の4月、海から離れた内陸に移転することができました。移転先はなんと廃校となった中学校のグラウンド。町がもともと所有していたので土地を無償で借りることができました。

移転事業費は建設費など9億2000万円あまりに上りましたが、その9割を町が負担しました。

なぜ町は高額の補助をすることができたのでしょうか。「過疎対策事業債」という、自治体の過疎化を防ぐための国の支援事業を活用したからです。この事業では福祉や産業振興、教育など幅広い用途で使うことができ、国が実質7割を負担します。

町の支援のほかに周辺の自治体の補助も受け、施設の費用は6400万円に抑えられました。

全国初“オレンジゾーン"で規制

将来を見据え、リスクのある場所に厳しい建築制限をかけた自治体もあります。

静岡県伊豆市の沿岸部に位置する土肥地区は、南海トラフの巨大地震で、地震の揺れから最短6分で、5メートル以上10メートル未満の津波が到達すると想定されています。

そこで市は東日本大震災のあと定められた「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、「津波災害特別警戒区域」、いわゆる「オレンジゾーン」の指定を受ける取り組みを住民と進め、4年前の2018年に全国で初めてとなる指定を受けました。

「オレンジゾーン」では社会福祉施設や学校などを新設する際は、居室の高さを想定される津波よりも高くするなど厳しい規制が設けられます。

伊豆市は観光業が盛んなため、観光地としてのイメージの悪化を懸念する意見も当初はありましたが、市によりますと現在は、自治会が自主的に避難訓練を行うなど、住民の防災意識が高まっているといいます。市も街の中心部の公園に観光客などが避難できる避難タワーの設置を検討するなど、観光と防災が共存するまちづくりを目指しています。

施設だけでは限界 地域挙げた議論を

国も上記のオレンジゾーンの制度をつくったほか、施設に避難確保計画の策定を求めるなど対策を打ち出してはいます。しかし地域防災に詳しい専門家は、資金面や人材確保の面などからも、高齢者施設だけで実行できる対策には限界があると指摘しています。

山梨大学 秦康範准教授:

「既存の施設に対して避難確保計画を作ることが義務化されたが、計画を作れば避難が成功するかといえば難しい。寝たきりの人をどこに避難させるのか、現実的な避難先はなかなかない。夜間の対策を徹底しようとすれば職員の数を増やさなければならないが、そのお金はない。エレベーター設備が十分でない施設は変えないといけないが、災害時のためだけにどこまでお金をかけられるか。高齢者施設だけに利用者の命を守ることを求めるのは、かなり厳しい要求だとも思う。そこまで求めるならば例えば入居費を2~3倍にしないと割に合わない。安全にどこまでお金をかけるかが問われていて、国として高齢者施設の防災に力を入れるかどうか、限られた財源の中でやるべきか、それは政治判断だ」

そのうえで高齢者の命を守るため、地域を挙げた議論が必要だと提言しています。

山梨大学 秦康範准教授:

「地域の理解を得るために、高齢者施設と子どもの施設を一緒にするなど、安全な場所に立地させるには、地域でウィンウィンになるやり方も模索すべきだ。空き家の活用も大事だ。空き家が増えているが、売らない人が多い。これから人口減少が進むわけで、災害リスクのない場所に人を誘導していくことは、できない理由がない。開発を広げれば、インフラの維持費がかかるわけで、持続可能性という視点でも、市街地の土地の流動性を高めることは、取り組むべきだ」

分析記事

“津波リスクあり”高齢者施設が全国に3,820

"東日本大震災で課題が突きつけられた高齢者施設の津波対策。あれから11年、深刻な実態が明らかになりました。

緊急アンケート なぜ津波リスクのある場所に高齢者施設を?

全国の施設に行ったアンケートの回答からは、その場所を選ばざるをえなかった切実な事情が見えてきました。

シェルターに住民連携、大規模移転…各地で始まった命を守る模索

全国の高齢者施設や自治体の取り組みから、これからのヒントを探ります。

高齢者施設を襲った津波 あのとき何が

「なぜ助けられなかったのか」あの日から今に続く、高齢者施設の課題を検証します。