科学と文化のいまがわかる

原子力

夢の続きをもう一度 “次世代原子炉” 実像と課題

2022.10.31

エネルギー危機の回避と脱炭素社会の実現を背景に、政府はこの夏、「次世代の原子炉」の開発や建設を検討する方針を示した。

原発事故の後「想定していない」としていた原発の新増設に道を開く大きな決定で、日本の原子力政策はいま大きな転換点に立っている。

この方針についてNHKの世論調査で尋ねたところ、

「賛成」が48%「反対」が32%となった。

にわかに注目を集める「次世代の原子炉」だが、はたしてどんなもので、実現に向けた課題は何なのか。あらためて取材することにした。

(科学文化部・橋口和門)

研究開発続く 高温ガス炉

10月の初め。茨城県の大洗町を訪ねた。

政府が「次世代の原子炉」の1つにあげた「高温ガス炉」の試験研究炉を取材するためだ。

東京電力・福島第一原発事故以降、新しい規制基準に対応するため運転を中断していたが、去年7月に10年ぶりに運転を再開。

現在は定期検査中で運転を停止しているため格納容器内部まで入ることができた。

「高温ガス炉」と今ある原発との大きな違いは、燃料を冷やす冷却材に水ではなくヘリウムガスを使っている点だ。ガスを使うことで950度の高温を取り出すことが可能で、発電のほかにも「熱利用」を目指している。

担当者に安全性を確認すると…

(篠﨑副センター長)

“高温に耐える燃料や熱を逃がしやすい構造にすることで、福島第一原発のように地震や津波で電源がなくなっても、原子炉が自然に冷える仕組みになっている”

実用化に向けては、さらに原子炉を大型化させた時の安全性の検証が必要となるが、今回、政府の「次世代炉の開発・建設の検討」という新たな方針で改めて注目を集め、取材や視察でスケジュールは1か月先まで埋まっているというから注目度の高さがうかがえる。

注目されているもう一つの理由が「熱利用」による水素製造だ。

製造過程で二酸化炭素を使わないことで、グリーンな水素をつくることを目指しているという。

ただ技術はまだ確立しておらず、実用化には時間がかかる見通しだ。

篠﨑副センター長

「日本は高温ガス炉の開発で世界的にも優位に立っているのではないかと考えている。安全な原子炉だと実証する試験も行っているので、次世代炉の開発に少しでも貢献できればと考えている」

新しい原子炉開発の長い歴史

実は日本における「次世代炉」開発の歴史は非常に長い。

高温ガス炉も開発自体は、50年以上前から行われている息の長い取り組みだ。

ちなみに同じ大洗町の施設の敷地内には同じく「次世代の原子炉」として名前があげられている「高速炉」の実験炉「常陽」もあるが、こちらも60年以上前から開発が行われている。

本命は「高速炉」だった。

国が策定する原子力開発利用長期計画では1956年の段階で燃料を増殖できる「高速増殖炉」の国産化が目標にかかげられ、1967年の計画では1990年ごろまでの実用化が目指されていた。しかしその目標から30年がたっても実用化していない。

「常陽」につづく原型炉の「もんじゅ」が廃炉になったことで、「もんじゅ」だけでも1兆円余りをかけたプロジェクトはいったん白紙に戻った。

それだけではない。さまざまな燃料を効率的に利用できることなどを特徴とする原子炉「新型転換炉」は、原型炉の「ふげん」が1979年に本格運転を開始した。しかし、経済性の問題などから実用化を断念。日の目を見ることはなかった。

「次世代炉」の実現性は?

長年にわたる研究開発にも関わらずいまだに実用化されていない背景の1つがニーズの低さだ。

これまで、新しい原子炉の開発は国の研究機関が主に行い、民間の電力会社からの需要をふまえたものとは言えなかった。

今回、政府が打ち出した方針も「次世代炉の開発・建設」を“検討する”にとどまり、どこで、誰が、どんな原発をつくるのかはまだ白紙だ。

一方で、原発の立地地域では、建設を期待する声が上がりはじめている。

そのひとつが、福井県。私も去年まで4年間取材していた場所だ。

関西電力・美浜原発が立地する美浜町では、20年前になるが町議会が原発の増設を請願する議決を採択していて、今もその効力は生きているという。

先日開かれた、関西電力と地元住民との意見交換会では、森望社長が「新増設やリプレースも含めて、将来にわたる原子力の持続的活用に向けた検討などを着実に進めたい」と発言する場面もあった。

以前、福井県選出の国会議員の1人は私にこう話していた。

「今ある原発を無理して長く動かすよりは新しい方が安全なのではないか。原子力を最大限の活用するという方向性は歓迎だが、立地が抱えているリスクについても議論てほしい」

原子力産業側の“事情”も

はたして次世代炉の開発、そして建設は実現するのか。

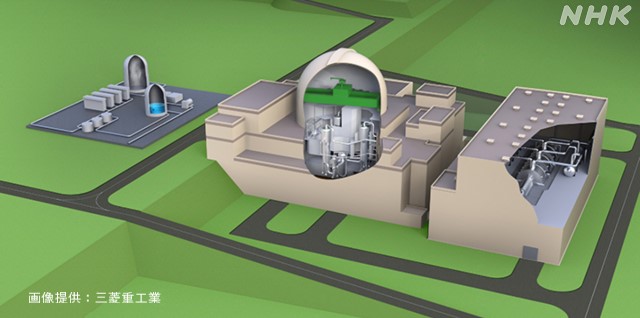

原発メーカーの三菱重工業は、今ある原発を改良し安全性を高めたタイプの次世代炉「革新軽水炉」の開発を、電力会社4社と共同で進めると公表した。民間のニーズに合わせた原子炉を開発したい狙いもあり、基本設計の8割ほどは完了しているという。

メーカーの本気度をうかがわせるが、背景には原発事故後、人材の維持・確保に不安を抱えていた原子力業界の事情がある。

新増設がない中、原子炉の設計などの業務に関わる社員を抱え続けることが課題で、原子力を担う新たな人材を採用しようにも、希望者が限られる状況が続いている。さらに、さまざまな機器を実際に製造するサプライチェーンの企業は、技術を継承することも難しくなっているという。

三菱重工業の原子力部門のトップは政府の方針を歓迎する。

(加藤 常務執行役員)

「福島の事故を境にやはり原子力を志す学生が少し減ったり、メーカーなどに入る人材も減ってたりしてきている。日本の原子力のサプライチェーンを維持するためにも新たな原発のプラントを建設するということは非常に有意義だ」

知ることからはじめる

政府はこれまで原子力について「可能な限り依存度を低減する」とし、新増設やリプレースについても「想定していない」と繰り返していた。

原発事故から11年余り。再稼働は進んできたものの、原発の安全性に対し国民の間に不安が残っていることも、新増設に踏み込むことを難しくしてきた一因と言える。

今回、「次世代」や「革新的」という点を強調するのも、安全性の高さをうたうことで不安を払拭し、導入のハードルを下げる狙いがうかがえる。

ただ実際に導入するとなれば、技術的な面だけでなく、開発や建設にかかるコストを誰がどう負担するのかなど、社会的な合意が必要な課題も多く残されている。

またひと言に「次世代炉」と言っても、5つに分類されたタイプによってその開発段階はまちまちで、実現に向けた課題もおのずと異なる。

新たな原発が建設されなければいずれ依存度は低下していくことなり、エネルギー確保と脱炭素の実現を目指す中では新増設の議論も避けて通れないという声は多い。

その際に重要になるのは、それぞれの次世代炉のメリットと課題は何なのかをさまざまな観点から検証し、現実的な議論を行うことではないか。

そうでなければ、失敗を繰り返したこれまでの歴史と同じ轍を踏むことになりかねない。

経済産業省「廃炉原発の建て替え対象に」

経済産業省は11月28日、「次世代炉」の開発・建設について「まずは廃止決定した炉の建て替えを対象に具体化を進める」とする行動計画の案を示した。

原発事故後に政府がとってきた方針の明確な転換を盛り込んだこの案は、2022年内の政府会議での取りまとめを目指している。

次世代炉 5つのタイプとその課題

<革新軽水炉>

今ある原発をベースに安全対策などの技術を改良

2030年代の実用化を目指す

課題:建設費など初期コストがかさむことなど

<小型軽水炉>

建設費が抑えられる

出力が今の原発の3分の1以下で事故の影響小さい

課題:発電量少なくコストを回収しにくくなる

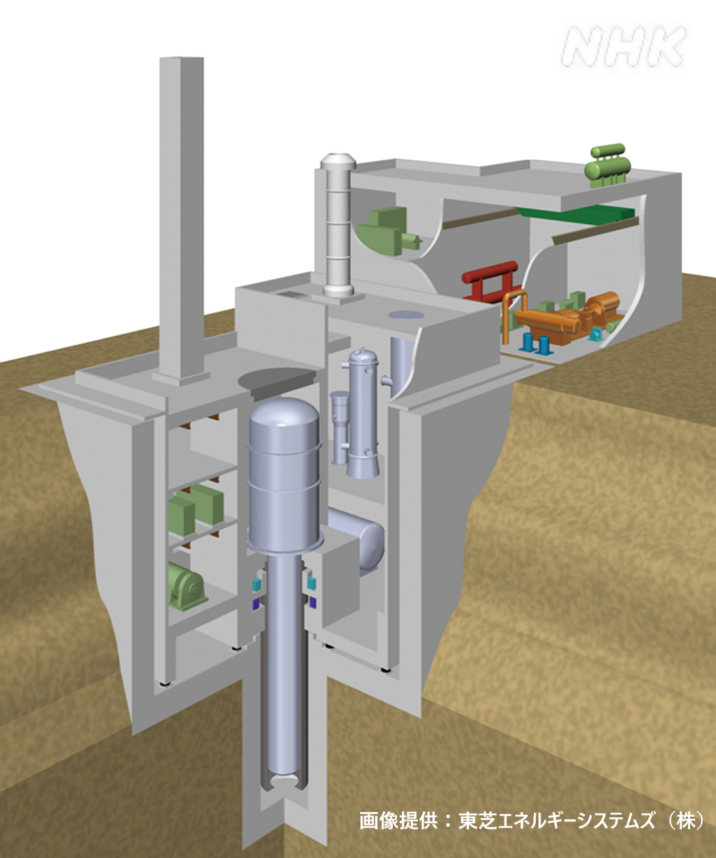

<高速炉>

核燃料の再利用が可能

高レベル放射性廃棄物を減らせると期待

課題:「もんじゅ」廃炉後国内では実用化の道筋がつけられず

<高温ガス炉>

メルトダウンが起きにくい構造

発電とは別に水素の製造も目指す

課題:出力大きくした場合の安全性・水素製造技術の実証

<核融合炉>

燃料となる水素の仲間は海水中に無尽蔵に存在

高レベルの放射性廃棄物は出ない

課題:まだ実験段階で高温に耐える材料開発もこれから

※2022年12月5日に最新情報を加えて再公開しました。

NEWS UP「94万人の命と暮らしを守るには」 “原発再稼働を加速”の波紋

NEWS UP岐路に立つ原子力 規制は

NEWS UP原発技術 広がる劣化の懸念

ご意見・情報 をお寄せください